一九二七年的秋天,湘赣边界,有那么一户安静的农家小院,旁边树叶儿被凉风一吹,跟跳舞似的往下掉。那会儿,历史正拐着个大弯儿呢。咱们的毛主席,正躲着追杀,心里头那个紧张劲儿就别提了。嘿,就这么巧,他碰上个心眼儿好的庄稼汉。你看毛主席那会儿,衣裳湿透透的,鞋也破了,逃亡路上受的罪全写脸上了。可就在这节骨眼儿上,他不仅显露出大领导的那股子硬气,还让人瞧见了人心里的热乎劲儿。

毛主席掏了些钱给老农,笑眯眯但眼神里透着股子坚毅,跟老农说:“老兄,帮我置办把伞,还有双新鞋来。”您瞧,他刚从那阵乱哄哄的逃跑里溜出来,脚上那双鞋,简直是破得没法看,脚趾头还挂了彩呢。追兵还在后头紧咬着不放,可毛主席的心思啊,早飘到天边的大事情上去了。

老农没一会儿就揣着新鞋子颠儿回来了,还把剩下的零钱一股脑儿塞给了毛主席。看着老农那股子实诚劲儿,毛主席心里头暖洋洋的,感激得不行。他硬是要老农把钱收下,说是当日子不好过时的一点儿帮衬。到了要分手的时候,毛主席拄着那根拐杖,迈着大步子,稳稳当当地又出发了,继续他的路。

一九二七年八月头一天,南昌那疙瘩一闹腾,整个国家都跟着哆嗦了一下。您猜怎么着?到了九月,秋收起义又跟着起哄,敌军那叫一个机灵,反应快得跟猴儿似的。他们围得起义军跟铁桶似的,密不透风。起义军呢,人少还老打败仗,被逼得东躲西藏,跟玩儿命似的甩开敌人的狗皮膏药。

哎,你说这世道,起义的队伍可真够喝一壶的,士气那是一落千丈啊。路上走着,战士们嘴里念叨的,不是啥时候能歇歇脚,就是琢磨着撤不撤、啥时候撤的事。按说,咱们那军纪严明的统帅,逃兵这事儿,那是零容忍,逮着一个,嘿,杀鸡给猴看,绝不含糊。可你猜怎么着?到了这节骨眼儿上,毛主席对陈毅处理逃兵那套,不太对味儿。他老人家心眼儿活,想了个招儿,让士兵们自个儿拿主意,留还是走,全凭自个儿的心。这法子,可真够人性化的!

“想溜的就赶紧溜,不过得把家伙什儿留下。”毛主席这么一吆喝,那些心里头打鼓的士兵们,脚底抹油就开溜了。他们撂下的那些枪杆子,嘿,到了毛主席手里,那可就成了宝贝疙瘩,顶大用了。

这一回,队伍大换血,愣是精简到了七百来号人。眼瞅着这境况,找个稳当的地界儿安顿下来,那可是火烧眉毛的事儿。毛主席手里拿着那张地图,眼珠子瞪得溜圆,透着股子坚毅,心里盘算着,干脆带着这剩下的兄弟们奔井冈山去。这可不是光为了找个窝儿躲躲风头,咱得养精蓄锐,瞅准时机,将来好给敌人来个措手不及的大反击!

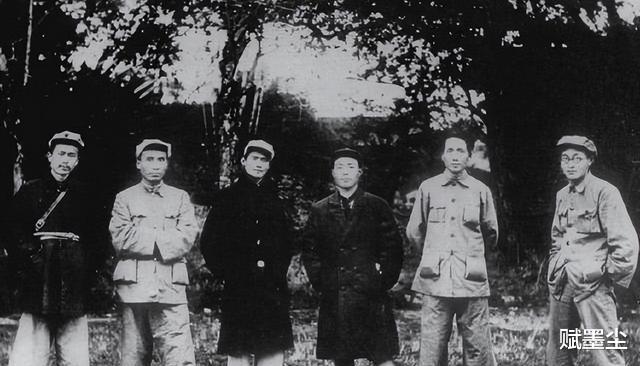

打从1927年起啊,井冈山那可真是热闹了,迎来了一批中国革命的大腕儿。毛泽东、朱德、陈毅、彭德怀这些大佬,都带着他们那点儿剩下的兵马,陆陆续续到这山里头来了。他们心里头那个盘算啊,就是要把井冈山整成革命的大本营,一个能琢磨事儿、发号施令的好地方。说白了,就是要在这儿扎根,图个大动作!

历史这玩意儿,总是拐弯抹角的,复杂得很,矛盾一堆堆。就说井冈山吧,革命的小火苗在那儿是越烧越旺了,可当地的土客两族,那矛盾深得跟井似的。这给咱共产党的革命事业添了多少乱子,简直是前所未有的大挑战,大灾难啊!那儿的社会结构,乱得跟麻团似的,历史纠葛也是一箩筐。红军想在那儿站稳脚跟,发展壮大,那可真不容易,障碍多得跟山路似的,绕都绕不完。

到了1929年1月份,那局势可真是急转直下,紧张得跟拉满的弓似的。国民党加上那些地方军阀,围攻咱们是越来越狠,井冈山的红军兄弟们那真是压力山大啊!这时候,毛泽东和那些红军的头头脑脑们,聚在一起开了个小灶,商量起了大计。他们琢磨来琢磨去,最后牙一咬,心一横,做了个挺不容易但又非做不可的决定:带着大部队,脚底抹油,转移到新地盘去!这样一来,既能找片更宽敞的地方施展拳脚,又能给井冈山的老窝减减压。这主意,那可真是既顾眼前,又谋长远,既有急中生智的机敏,又有高瞻远瞩的眼光。你看,咱们这领导层,关键时刻还是挺有两把刷子的嘛!

红军大部队撤出井冈山后,留下来的党内队伍里头,那土客两派的疙瘩,老早就有了,这回可好,一下子炸了锅。这矛盾啊,在边区特委做决定时最明显,土籍的老将们一掺和,事儿就歪了。结果呢,出了档子惨事儿:俩跟毛泽东亲近的客家将领,袁文才和王佐,愣是让这疙瘩给害了,真是可惜可叹!

这事儿啊,对毛主席心里头那可是留下了深深的烙印。一提起来,他那表情,唉,悲痛加遗憾,藏都藏不住。他总是琢磨,那两位将军没了,自个儿心里头别提多自责了,想着要是那会儿没走,说不定就能拦下这场祸事。后来,等他又回到井冈山那片地界儿,特地跟手下的人说,得把袁、王两位将军的媳妇儿请来,得让人家知道,他心里头一直惦记着,也为这事儿难过着呢。

井冈山嘛,就在湘赣那疙瘩的交界地儿,罗霄山脉的半截腰上愣着。那儿的山,高得能摸天,林子密得跟绣花似的。那时候,敌军还没把手伸到那儿呢,所以啊,就成了咱革命的好窝儿。你瞅瞅,井冈山的地理位置,那叫一个绝!山陡得跟猴爬似的,天然就是打游击的好地方。敌军要是胆儿肥敢来,红军兄弟们往山上一窜,嘿,那就是老虎进了林子——随心所欲。从山顶上往下瞅,瞅准时机,给敌军来个突然袭击,跟泥鳅似的滑不留手,敌人哪儿受得了这个,只能乖乖认输,或者被咱消灭个干净!

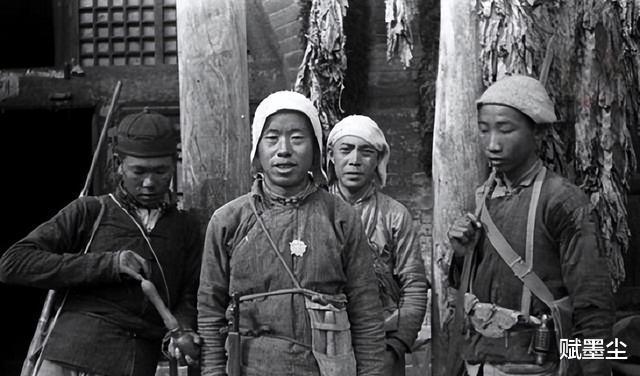

可别说,井冈山除了地方好,那“人心齐”也是顶呱呱的重要。那儿的老百姓,心跟铁打的一样,死死地站在革命这边,给革命活动添了把大火力。特别是袁文才和王佐这两位大佬,在当地那可是响当当的人物,各自手里攥着一票人马。一个呢,拳头硬,打起架来不含糊;另一个呢,笔杆子溜,玩起文的来头头是道。王佐占山为王,袁文才山脚称霸,两人你帮我一把,我帮你一拳,愣是拧成了一股子大劲儿,谁见了都得掂量掂量。

老舍先生那味儿,我来试试给您搭上:一九二七到二八那阵子,毛主席为了使跟王佐的关系铁上加铁,那是使出了浑身解数。头一招儿,他借何长工的手,给王佐送去了大堆大堆的枪炮。这不光是给王佐壮壮胆儿,更是往他们中间搭了座信任的桥。接着呢,毛主席还帮王佐料理了他那老对手尹道一,这一出手,嘿,俩人的交情那是更瓷实了。咋样,这味儿对了不?

为了把这份联手搞得更瓷实,毛泽东灵机一动,让王佐去袁文才那儿的队伍逛逛,交流交流感情。这一逛可不得了,王佐不光把共产党的那些大道理、大抱负琢磨透了,还对革命这档子事儿有了全新的认识。琢磨来琢磨去,王佐一拍大腿,得了,干脆把自己的队伍跟袁文才的合一块儿,跟着共产党练练手,改改模样。

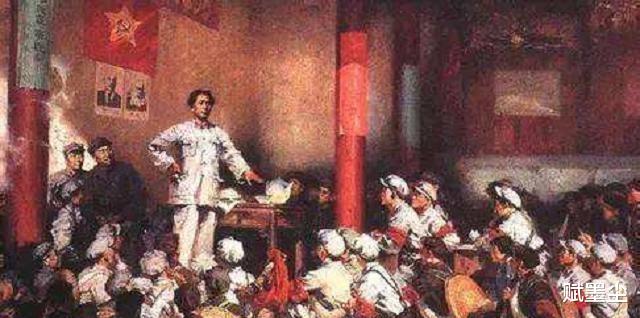

嘿,您知道吗?1928年开春的那会儿,宁冈县可热闹了,办了一场轰轰烈大的收兵大会。袁、王那俩散兵游勇的队伍,这回可算是找到了组织,正式归到工农革命军第一军一师二团里头了。说起来,袁文才这家伙挺上道儿,头一个举手赞成改编,人又多,所以呢,人家就被提拔成了二团的团长,还兼职第一营的营长。王佐呢,也不赖,当了副团长,还管着二营。这俩人,算是走上了正道儿!

王佐一听袁文才早在1926年就成了共产党的一员,心里头那个不痛快啊,想着自个儿也得赶紧跟上。这不,1928年一开春,他就火急火燎地加入了共产党,打算在革命这条道上好好露一手。就在那一年,共产党在边区开了俩大会,热闹得很。王佐呢,运气不错,两回都被选上了,一回是边界特委,一回是防务委员,算是有了点儿分量。反观袁文才,人家更是不得了,边界工农政府的主席、特委委员,还有红四军军委委员,头衔一串儿一串儿的。王佐心里头虽然有点儿酸,但也知道自己得加把劲儿,赶上去!

这一回整编,可真是给毛主席在井冈山的队伍添了把大火,战斗力噌噌往上涨,直接迈上了新台阶。再者说,袁文才和王佐这两位大佬在军中的声望,那是响当当的,让那些本来对外头来的头头儿心里头有点儿小九九的地方势力还有本地的将领们,都乖乖地收敛起来,不敢随便乱动。

到了1928年冬天,眼瞅着就要到1929年了,国民党那帮子人对井冈山又动起了心思,发起了新一轮的围追堵截。红军这回可真是遇到了大麻烦,钱、粮、药品,啥啥都缺,生存问题那是越来越棘手了。眼瞅着局势不妙,毛泽东一拍大腿,决定带着主力部队先撤,出去找找发展的新路子。袁文才,这位红四军的参谋长,二话不说,紧跟着主力部队就走了。可王佐呢,他和彭德怀商量了一番,决定留下来,跟红五军一块儿守着井冈山,誓死保卫这片根据地。这样一来,咱们红军也算是兵分两路,各有各的打算,各有各的活法了。

袁文才和王佐,俩逃荒来的客家后代,在江西那块地界上,一直是边缘角色。他们家族那点儿历史和客家身份,到了土家人当家做主的地盘上,常常被瞧不起,甚至挨白眼。客家人嘛,大多挤在那穷山恶水之间,土家人呢,占的是肥田沃土。这地界和资源分配不均,时间一长,俩族群之间的梁子就越结越深,冲突不断。

在那个年月,有些客家人为了糊口,被逼得没法子,只好干些偷鸡摸狗的勾当,或是明火执仗地抢一把,这样一来,他们的名声可就更加臭大街了。袁家和王家,两家子历史遗留的疙瘩,也因此结得比石头还硬,想解开?难啊!

毛主席使足了劲儿,想公正地瞧瞧袁、王二位的历史功劳,心想着能给大家伙儿心中的那杆秤调调平,缓和缓和族群间的那股子劲儿。可您瞧,在那些个死抱着极左不放,还有那些土家籍的将领眼里,他这翻来覆去的思量,愣是没能让他们的老观念挪个窝儿。

到了1929年那年的后半年,边区特委来了个大换血,土家籍的那些将领们,嘿,那影响力可是噌噌往上涨啊!他们不光在自个儿窝里说了算,还一股脑儿地往中央递了个条子,说要按中共六大的意思,赶紧把袁、王这两位客家籍的将领给打发了。

一九三零年二月,永新那疙瘩开了一场别有洞天的会,说是特地避开了咱们的毛主席。袁、王两位大哥的部队,就这么被“请”到了场子上。会上啊,特委们那是滔滔不绝,把袁、王两位的“不是”数了个底朝天,什么罪名都往上扣,整个会场紧张得跟拉满弦的弓似的,空气都快凝固了。

袁、王二人对这些个指控那是死活不认,跟那些一直跟他们过不去的土家将领们,吵得那叫一个热火朝天,差点儿没动起手来,动手动脚的。他们俩心里明镜似的,知道这事儿棘手,可还是死心眼儿地认为,毛泽东肯定会站出来给他们评评理,讨回个公道。

嘿,您知道吗?那些外来的将领和左得不能再左的家伙,悄没声地挖了个大坑,就等着把人家袁、王两位给埋进去呢。这次会议,说得好听点是政治上的过堂,实则是个憋着坏水的局,目标直指袁、王俩人在红军里的地位,非得给整没了不可。这场政治大战,残酷得跟冬天的寒风似的,袁、王俩哥们儿,算是走上了条回头无岸的苦路,悲剧味儿浓得跟酱油似的,化都化不开。

毛主席聊起袁文才和王佐那档子事儿,心里头总是憋着一股子说不出的难受和惋惜。他老爱念叨:“那会儿对袁、王哥俩的判断,可真是走了麦城啊!”这事儿,就像根刺儿,扎在他心窝子里头,拔不出来,也忘不了。成了他一辈子都过不去的坎儿,也是他人生路上一个抹不掉的大遗憾。

袁大兄弟和王老兄一走,家里头可真是塌了半边天,日子过得那叫一个难哟。在那个苦哈哈的年代,家里头紧巴巴的,饿肚子是常有的事儿。可咱们毛主席心里头有杆秤,愣是没忘了他们。等到1949年,新中国成立那会儿,嘿,那场面热闹得跟过年似的。毛主席特意打发人去接袁文才和王佐的娃子们,说是请他们来瞧瞧这开国大典的盛况。这不光是给袁、王两位英雄面子,更是心疼他们的娃娃,想给孩子们心里头添点热乎气儿。这事儿办得,既显得咱毛主席重情重义,又让袁、王两家心里头暖洋洋的,可不是嘛,这就是真正的关怀和安慰!

一九六五年,毛主席又回了趟革命的摇篮——井冈山。这回,他特地琢磨着要见见袁、王两位烈士的夫人。见面那会儿,毛主席紧紧攥着她们的手,眼里满是怀念:“老袁和王佐啊,人虽走了,可他们为咱革命的胜利,那真是豁出去了!”这一握,透出毛主席心里头对俩老战友的想念,也摆明了他对革命那段日子的心里头有数,对那些为革命献了身的英雄们,感情深得很。

瞧瞧这些个举动,不光是给袁、王两位英雄好汉立个碑那么简单,更是毛主席在那儿琢磨、回味中国革命的那些个事儿呢。他这么一来二去的,是想把以前的那些个遗憾给补上,还得让大伙儿瞧瞧,他对革命战友那感情深似海,对革命历史那是敬重得很。这一腔子热血和情深意重,简直就成了中国革命史上的一段佳话,听着都让人心里头热乎乎的。