在新中国电影史上,崔嵬是一位兼具演员、导演、编剧多重身份的传奇人物。这位山东汉子以粗犷豪迈的表演风格和贴近人民的创作理念,塑造了一系列深入人心的银幕形象,被誉为“中国电影的脊梁”。

崔嵬的艺术生涯始于动荡年代。幼年家境贫寒,当过童工、做过学徒,青年时期投身左翼戏剧运动。

1932年加入青岛左翼戏剧家联盟后,他改编的《放下你的鞭子》成为街头剧经典,激发民众抗日热情。抗战爆发后,他参与创作《保卫卢沟桥》,带领救亡演剧队辗转前线,用戏剧唤醒民族觉醒。1938年奔赴延安参与鲁艺创建,在敌后根据地培养了大批文艺骨干。

1954年,崔嵬以42岁“高龄”跨界电影圈。为演好《宋景诗》,他扎根农村体验生活,拒绝特殊待遇,与农民同吃同住。1959年主演的《老兵新传》成为中国首部彩色宽银幕电影,同年执导的《青春之歌》轰动全国,创造影院24小时连映纪录。

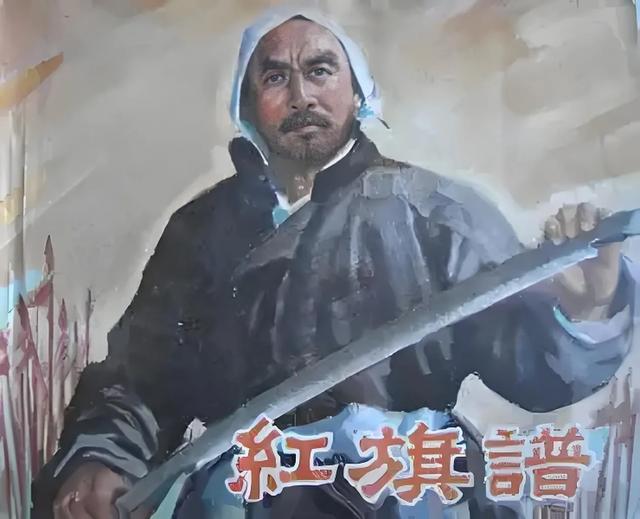

1962年,他凭借《红旗谱》中朱老忠一角,摘得首届百花奖最佳男演员,成为新中国首位“影帝”。其塑造的农民形象兼具血性与柔情,老舍赞其“贞如翠竹明于雪,静似苍松矫若龙”。

作为导演,崔嵬开创了“民族化、大众化”的艺术风格。《小兵张嘎》以儿童视角展现抗战史诗,《杨门女将》将传统戏曲搬上银幕,均获国际认可。即便在文革遭受迫害、爱子意外离世的双重打击下,他仍抱病完成《平原作战》《红雨》等作品,直至生命最后一刻。

1995年,崔嵬被追授“中国电影世纪奖男演员”。他用67年人生诠释了艺术与人民的血肉联系,正如他所说:“演员要把心交给观众,观众才会把心交给你。”这位从战火中走出的人民艺术家,将永远活在观众心中。