编者按:随着IMbrave150研究的突破性成功,肝癌的系统治疗领域迎来了前所未有的变革。这一成果标志着肝癌治疗正式步入免疫治疗的新纪元,治疗理念与治疗手段均发生了深刻变化。随着免疫治疗有效性的不断提升,人们开始探索其与其他治疗手段如介入治疗、消融、放疗以及围手术期治疗的联合应用,进一步拓宽了肝癌的治疗路径。同时,双免疫治疗等新兴治疗方案的涌现,也为晚期肝癌患者提供了更多选择,尽管这些选择也带来了一定的决策困惑。

编者按:随着IMbrave150研究的突破性成功,肝癌的系统治疗领域迎来了前所未有的变革。这一成果标志着肝癌治疗正式步入免疫治疗的新纪元,治疗理念与治疗手段均发生了深刻变化。随着免疫治疗有效性的不断提升,人们开始探索其与其他治疗手段如介入治疗、消融、放疗以及围手术期治疗的联合应用,进一步拓宽了肝癌的治疗路径。同时,双免疫治疗等新兴治疗方案的涌现,也为晚期肝癌患者提供了更多选择,尽管这些选择也带来了一定的决策困惑。 本期【医悦汇】邀请到北京大学肿瘤医院周军教授做客对话大咖栏目,为我们分享IMbrave150研究所开启的A+T方案引领的肝细胞免疫治疗时代重要进展。

本期【医悦汇】邀请到北京大学肿瘤医院周军教授做客对话大咖栏目,为我们分享IMbrave150研究所开启的A+T方案引领的肝细胞免疫治疗时代重要进展。访谈专家

周军

▶ 北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任医师

▶ 北京清华长庚医院肝胆肿瘤科执行主任

▶ CSCO胆道肿瘤专家委员会常委

▶ CSCO胰腺癌专家委员会常委

▶ CSCO肝癌专家委员会委员

▶ 中国老年医学学会肿瘤分会副会长

▶ 中国研究型医院消化道肿瘤专委会青委副主委

▶ 中国研究型医院学会精准医学与肿瘤MDT专业委员会委员

▶ 中国医促会肿瘤免疫治疗学分会委员

▶ 北京健康促进会肝胆胰中青年专家委员会委员

医悦汇:您认为2024年肝癌免疫治疗和靶向治疗领域,有哪些比较值得关注的临床研究和重要进展?

周军教授:自IMbrave150研究取得成功后,肝癌的系统治疗迈入了一个全新的纪元。在该研究中,A+T靶免治疗方案使晚期肝癌患者的一线治疗总生存期达到了19个月。这一里程碑式的研究,首次通过随机对照的Ⅲ期临床研究形式证明,靶免治疗在疗效上超越了传统的索拉非尼治疗。

自此,肝癌治疗步入了免疫治疗的新时代,治疗理念亦发生了重大变革。A+T研究显著提升了肝细胞癌晚期一线治疗的有效性。在索拉非尼治疗时代,有效率普遍较低,总生存期通常不超过12个月。然而,IMbrave150研究的成功使得肝细胞癌患者的有效率提升至30%,部分患者甚至有望更高,同时患者的生存期也延长至19个月,为晚期肝癌一线治疗患者达到两年总生存期带来了希望。

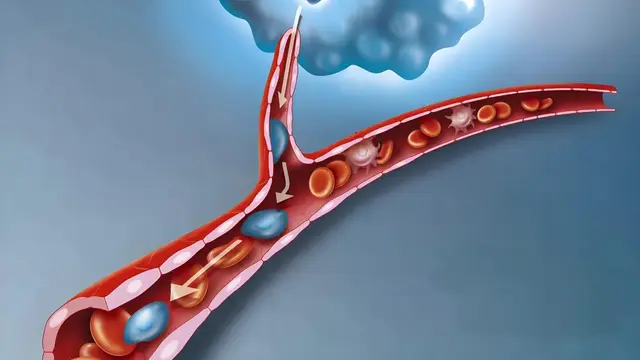

这一显著的有效性提升和生存延长,对肝细胞癌的系统治疗模式产生了深远影响。以往晚期系统治疗并未受到足够重视,但如今已成为肝细胞癌治疗的重要组成部分。此外,A+T研究还强调了免疫治疗和抗血管药物联合使用的重要性,激发了后续一系列相关研究和讨论的开展。

随着A+T靶向和免疫治疗有效性的提升,人们开始探索其与其他治疗手段如介入治疗、消融、放疗以及围手术期治疗的联合应用。这种联合治疗模式的提出,不仅提高了治疗的有效性,还为肝细胞癌的治疗开辟了一个全新的领域——转化治疗。通过转化治疗,部分原本不可手术的患者得以转变为可手术患者,这一模式已得到广泛认可和讨论。

在肝细胞癌的转化治疗中,尽管对于转化人群的选择和转化方案的具体实施仍存在不确定性,但联合治疗的大方向已成为共识。这一切的改变,包括治疗模式的思考和治疗方法学上的突破,均得益于IMbrave150研究中A+T方案的成功。

近年来,除了阿替利珠单抗等PD-L1免疫药物外,其他免疫药物如CTLA4抑制剂也相继进入肝癌治疗领域。尽管以往对CTLA4药物的有效性和安全性匹配存在顾虑,但在IMbrave150研究的启示下,双免疫治疗的研究取得了显著进展,成功克服了药物剂量探索和不良事件管理的难题。

如今,肝癌的系统治疗已广泛涉及双免疫治疗、抗血管药物治疗以及二者的联合应用,甚至进一步探索与其他治疗手段的联合。IMbrave150研究所开启的A+T方案引领的肝细胞免疫治疗时代,不仅深刻改变了中晚期肝癌的治疗模式,还促进了多学科参与的治疗方式的广泛发展和深刻变革。

医悦汇:我们知道双免疫,包括A+T的靶免治疗等,在肝癌的治疗中都表现出比较好的数据,而晚期一线肝癌患者的治疗非常关键,请问对于此类患者一线治疗您有哪些推荐?

周军教授:针对晚期一线肝癌患者的药物治疗选择,目前而言,可选方案颇为丰富。从IMbrave150研究确立的A+T标准治疗,到国产药物阿帕替尼与卡瑞利珠单抗的联合应用,再到双免疫治疗方案如度伐利尤单抗与Tremelimumab的组合,以及CheckMate-9DW研究中伊匹木单抗与纳武利尤单抗的配对,治疗选项众多。然而,在临床实践中,这些选择往往带来一定的决策困惑。

首要问题在于,尽管同属晚期一线治疗范畴,但患者间的个体差异显著。例如,某些晚期患者整体状况良好,无肝外转移、血管侵犯或胃底食管静脉曲张,且肝功能优异,此类患者可接受高强度的免疫治疗与抗血管治疗的联合方案,甚至可考虑肝动脉灌注或介入治疗,治疗选择相对宽泛。

相反,对于存在严重消化道出血的患者,任何形式的抗血管治疗均不适宜,此时双免疫治疗或单免疫治疗可能成为更优选择。而对于无严重消化道出血但存在胃底食管静脉曲张或血管侵犯的患者,抗血管治疗与免疫治疗、双免疫治疗之间的选择,则需临床医生凭借个人经验做出判断。

此外,患者肝功能的不同亦对治疗选择产生深远影响。Child-Pugh分级7分以内的患者,肝功能状况良好,可接受充分的抗血管联合免疫治疗。而肝功能评分达到8分或9分的患者,则需在适当保肝治疗后,方能考虑联合治疗,但单药免疫治疗如阿替利珠单抗,对此类患者而言,或为一可行选择。

患者是否伴有显著门脉高压,亦影响治疗策略。对于门脉高压严重的患者,在联合TACE或肝动脉灌注治疗时,需格外谨慎,因介入治疗可能加剧门脉高压,导致消化道出血。此类患者,即使肝功能良好,在抗血管联合免疫治疗的初期,亦应选择相对温和的治疗方案。因此,患者的肝功能状况及疾病背景,对治疗决策具有重要影响。

在选择治疗方案时,还需考虑肝功能的具体状况。对于肝功能欠佳的患者,我倾向于选择对肝功能影响较小的贝伐珠单抗,而非小分子TKI。因贝伐珠单抗对胃肠道损伤小,对血小板减少影响亦小。然而,若患者胃镜下可见明确胃溃疡,则应避免使用贝伐珠单抗,甚至对小分子TKI的治疗亦需酌情推迟,先进行抗溃疡治疗,以降低出血风险。

因此,晚期肝癌系统治疗的一线选择虽丰富,但患者状态、肿瘤状况及肝功能均复杂多变,需综合考量以做出最佳选择。同时,需深入了解小分子TKI与大分子贝伐珠单抗的差异,以及CTLA4与PD-1免疫治疗药物的不同不良反应,以便将其应用于最适合的患者。

医悦汇:免疫治疗在肝癌治疗中是非常的重要,对于其耐药性问题,你是如何看待的?该如何解决?未来的研究方向是什么样的?

周军教授:关于免疫治疗的耐药性问题,在现实中已进行了广泛的探讨。然而,这一命题有时显得颇为模糊。例如,免疫药物单药纳武利尤单抗在肝细胞癌的Ⅲ期临床试验中未能战胜索拉非尼,这一结果本身就表明了其局限性。

在肝细胞癌的治疗中,我们已经面对过这一问题:PD-1单药治疗的疗效并不突出,相当一部分患者会出现耐药。然而,当传统的肝脏肿瘤抗血管药物与免疫治疗联合应用时,这种联合疗法在肝细胞癌中明确展现出了1+1≥2的效果。抗血管药物单药治疗无法取得这样的疗效,免疫药物单药治疗同样存在大量耐药患者,但抗血管药物与免疫药物的联合却成功使许多原本耐药的患者转变为有效患者。

因此,抗血管药物本身有助于PD-1或PD-L1类药物克服耐药问题。以阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗为例,这一组合克服耐药的效果显著。贝伐珠单抗单药的有效率约为5%,阿替利珠单抗单药的有效率约为15%~17%,但两者联合后,一线治疗的有效率可提升至30%。这额外增加的有效率正是原本对两种单药都耐药的患者从A+T组合中获得的疗效。

对于免疫治疗耐药的问题,当A+T组合或双免疫治疗也耐药时,我们应如何应对?例如,对于双免疫耐药的患者,是否可以考虑在双免疫的基础上加上贝伐珠单抗?目前已有相关研究正在进行,如秦树奎院长所领导的研究,旨在进一步减少耐药患者的数量。

对于抗血管药物与免疫药物联合治疗后仍耐药的患者,未来的治疗探索将如何展开?已有文献报道了相关病例,尽管数量较少。一些患者通过后续的介入治疗或放疗获得了显著的缓解,且后续的免疫治疗维持也取得了良好的效果。这表明局部治疗可能通过改变局部的免疫环境和释放抗原,使患者重新获得有效治疗,从而克服先前的靶免治疗耐药。

我个人始终认为,针对免疫治疗或靶免治疗的耐药问题,未来的发展方向将是推出更多更新的药物。这些药物可能与前序药物具有更好的协同作用,从而扭转耐药现象。

视频:粘冬 | 撰稿:娇娇

推荐您看

版权声明

本文版权归医悦汇所有。欢迎转发分享,其他任何媒体如需转载或引用本网版权所有内容,须获得授权,且在醒目位置处注明“转自:医悦汇”。