在踏上贵州这片神秘而多彩的土地之前,我从未想过自己会被一个古老的村落如此深深地吸引。天龙屯堡,这个隐藏在黔中腹地的小村庄,以其独特的历史韵味、丰富的文化内涵和淳朴的民风,给我留下了难以磨灭的印象。

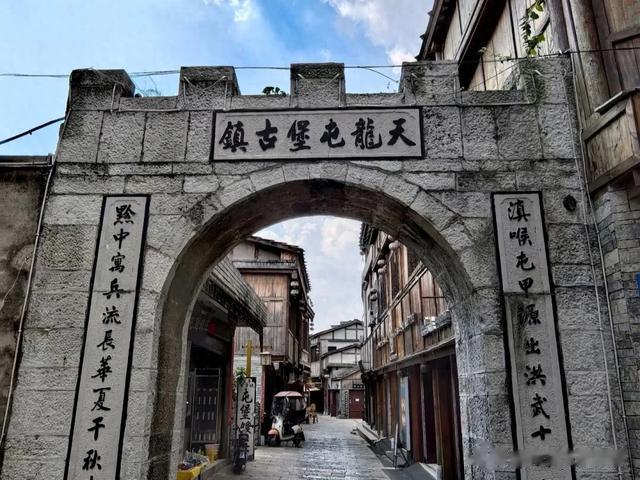

天龙屯堡,源于明朝的屯堡文化,是平坝县最具地方特色的文化旅游资源,具有600年的悠久历史,人类学家称为“明代生活的活化石”,位于贵州省安顺市平坝区,距省城贵阳市约60公里,距安顺市30公里,距平坝城区13公里。

天龙屯堡历史悠久,天龙屯堡在元代是顺元古驿道上的重要驿站,名为“饭笼驿”。

公元十四世纪中叶,朱元璋力逐群雄,一统中原,建立了明王朝。此时,元顺帝虽败,可是在西南边陲的云南还有一位元朝梁王仍在负隅顽抗,他自恃天高皇帝远,又据西南高山密林之险,欺明朝大军鞭长莫及,数度杀害了朱元璋派来的使臣。朱元璋为巩固政权,统一国家,下定决心用武力解决。

明代洪武十四年,朱元璋派傅友德率三十万大军征南,平定云南后,为巩固统治,实行屯田驻防,军士及其眷属留驻贵州,屯戍于此,形成了天龙屯堡 。此后这里成为明朝在西南地区重要的屯兵之地,也促进了中原和江南文化与当地文化的融合。

如今,六百年过去了,他们在黔中这块土地上辛勤耕耘,生息繁衍,创造了璀璨的文明,其后裔被称为“屯堡人”,至今仍传承着明朝时期江淮一带的汉族文明,延续着明朝的军旅屯戌文化,形成了今天的“屯堡文化”。

清代康熙年间,“改土归流”政策实施,屯堡人由军户转变为普通百姓,天龙屯堡古镇更名为“饭笼铺”,但因其地理位置重要,仍是清廷的驿站和屯兵重地。

天龙屯堡的建筑风格独具特色,主要以石头为主要建筑材料,有“石头的瓦盖石头的房,石头的街面石头的墙,石头的碾子石头的磨,石头的碓窝石头的缸”的特点。四合院多为明清时期遗存的穿斗式木架结构四合院,平面布置常为三开间,内有堂屋、两厢等。

城墙、碉楼等防御设施保存完好,寨门坚固且设有防御机关,街巷布局错综复杂,易守难攻。在建筑细节上展现江南水乡风韵,如门头、花窗、柱础等部位有精美的木雕和石雕艺术,垂花门、格扇门窗等装饰精美。

屯堡人延续了江南原籍地的语言、服饰、建筑风格、传统习俗等文化元素,为华夏文明传承保留了独特样本,如江淮语音语调、徽调式屯堡山歌及凤阳汉装等。屯堡文化中蕴含的儒家思想、家族观念、传统道德规范等,通过代代相传,对维护文化多样性和民族精神传承意义深远 。

天龙屯堡的女子服饰,长袍多穿右开襟的长袍,两边开叉,长至小腿肚,颜色以天青色、蓝色为主,红色、绿色等次之,袖口仅到手肘处,但却宽达一米左右,领口、袖口和斜襟处常用五色彩线绣上精美的花纹滚边。

穿上长袍后会系青布围裙便于劳作,已婚女子还会系精致的黑色宽腰带“丝头系腰”,长约一丈二尺,中间为棉线麻线编织的硬带,两头缀着长约一尺的丝线,包扎在腰间后在身后打结,丝线左右摇摆,极具动感美。

鞋子以凤头鞋为主,鞋尖翘起倒勾,鞋帮彩线绣花滚边,用双层白布做成高筒连接鞋帮,穿起来稳当又轻便,保留着600年前的式样。

发式与头饰:将头发分成三股,前面两股挽到耳后形成“两耳盖发”样式,未婚女子梳长辫,已婚女子挽成圆髻套上马尾编织的发网,插上银质或玉石梅花发簪,再用青布或白布带包头一圈。几乎每位成年女子都佩戴戒指、耳环、手镯,戒指上一般有“福、禄、寿、喜、财”等吉祥字样。

男子服饰,上衣或穿对襟短衫,颜色鲜艳,因右胸前和左右下摆处各有一个荷包也称为“三个荷包”衣服;或穿大襟长衫,更为庄重。

裤子裤腰和裤腿都十分宽大穿长衫时,头上包青布头帕或毛线头帕,腰间系青布腰带。长衫一般搭配布帮皮底钉子鞋,长筒形同战靴,又称“战腰鞋”,有保暖和防滑功能。

作为“明代生活的活化石”,天龙屯堡为研究明代军事、屯田、移民、建筑等方面提供了珍贵的实物资料,可直观了解六百年前的社会结构与生活方式。屯堡地戏的唱本、表演形式及传承脉络,对研究明代戏剧演变和民间文化传播意义非常重大 。

过去,屯堡人主要以农业生产和军事防御为主,如今旅游业已成为当地的重要经济支柱。2024年一季度,天龙屯堡景区共接待游客约10万人次,实现旅游业综合收入约2000万元。

随着与外界交流的增多,屯堡人的生活方式也发生了一些变化。现代的生活设施和技术逐渐进入屯堡,如电力、通讯、交通等方面都有了很大的改善。但屯堡人依然保留着一些传统的生活习俗和价值观,如家族观念、邻里互助等。

总之,天龙屯堡之旅是一次难忘的经历。它不仅让我领略了贵州的美丽和魅力,更让我对旅游和文化有了更深刻的认识和思考。我相信,在未来的日子里,天龙屯堡将会以其独特的魅力和文化底蕴,吸引更多的游客前来探访和体验。