电视剧《北上》的剧情设定引发了不少观众的质疑,其中最引人关注的莫过于马思艺的混血血统问题。

一个拥有八分之一意大利血统的曾孙女,为何外貌酷似纯种外国人?

这不禁让人对剧中的遗传学设定产生怀疑。

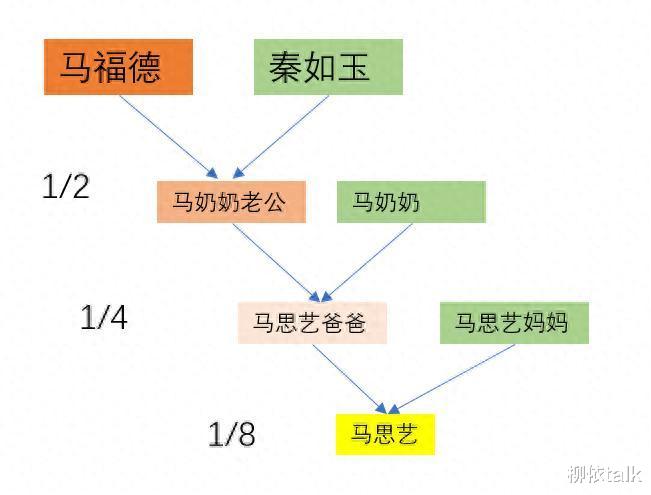

我们先来梳理一下马家的家族谱系。

意大利人马福德来到中国,与中国姑娘秦如玉结婚生子。

他们的后代又与中国人通婚,传到马思艺已是第四代。

从遗传学的角度来看,每一代混血后代的外国血统都会减半。

由此推算,马思艺的意大利血统只剩下八分之一。

剧中马思艺从童年到高中,都展现出明显的外国特征,这与她稀薄的意大利血统似乎并不相符。

基因的显隐性是影响混血儿外貌的重要因素。

即使马思艺携带了意大利血统基因,如果决定外国人特征的基因是隐性基因,或者在遗传过程中没有得到表达,她也不应该表现出如此明显的外国人特征。

对比现实生活中的混血儿案例,拥有同样血统比例的混血后代,外貌特征往往更加接近中国人。

这使得《北上》中马思艺的混血设定更显得突兀和不合理。

除了血统问题,剧中其他一些剧情设定也存在逻辑漏洞。

例如,马思艺刚来花街时背着一把小提琴,却在之后的二十多集里从未演奏过。

这个道具的出现显得毫无意义,也让人怀疑编剧的创作意图。

此外,电视剧版《北上》对原著中马思艺的辈分进行了调整,将她设定为马福德的曾孙女,而非孙女。

原著中,马思艺出生于抗战时期,最终以绝食而亡,结局悲壮。

而电视剧版则赋予她更年轻的角色定位,弱化了人物的悲剧色彩。

这种改编是否合理,也值得商榷。

剧中人物塑造也存在一定问题。

例如,马奶奶的形象与《人世间》中的某个角色非常相似,甚至连服装都几乎一样。

这种模式化的角色塑造,缺乏新意,也容易让观众产生审美疲劳。

从不同年龄段观众的观感来看,《北上》的前几集像是给小学生看的儿童片,中间十多集又变成了青春期教育片,后面的剧情则被一些观众认为是偶像剧。

这种定位模糊不清,也导致了不同观众群体的评价差异。

作为一部年代剧,《北上》的创作质量引发了观众的反思。

一些观众认为该剧剧情拖沓、逻辑混乱,难以让人信服。

甚至有观众调侃说:“00后已经没有人信了,我已经选择放弃了。”

《北上》改编自茅盾文学奖的同名作品,这也不禁让人思考,奖项的权威性与作品质量之间是否存在必然联系。

原著作者如果看到如此改编,或许也会感到不满,甚至考虑诉诸法律。

回到最初的问题,电视剧《北上》中马思艺的混血设定是否合理?

从遗传学的角度来看,这种设定存在明显的BUG。

结合剧情中其他一些逻辑漏洞和人物塑造的不足,我们不禁要问,这部剧的创作是否真的用心?

它究竟想向观众传达什么?

那是因为剪掉了太多该有的情节