有人说,人生最后的体面,是入土为安。但这话在汪精卫身上,全成了反语。他活着时是“孙中山的笔杆子”,死了却成了“民族的耻辱柱”。

1946年,蒋介石一声令下,大半夜的炸开他那比碉堡还坚固的墓,打开一看,全尸只剩一纸三寸纸条写着“魂兮归来”。可惜魂是想回来,墓却真没了。

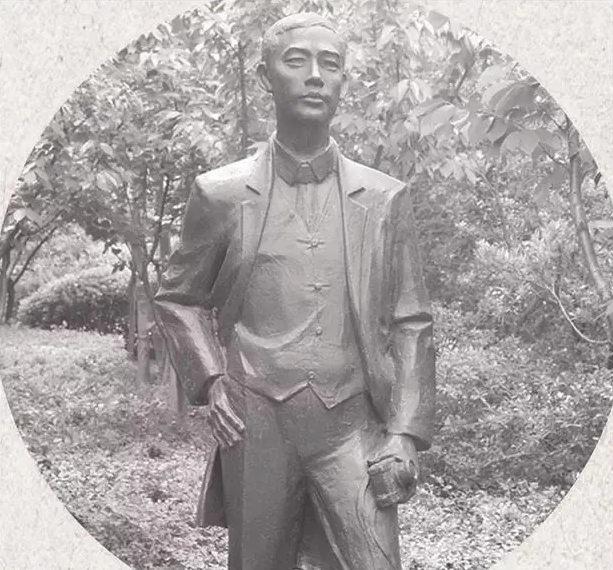

谁家汉奸能守国父?

谁家汉奸能守国父?1946年1月,南京梅花山,夜色正浓。74军51师的工兵们猫腰前行,悄悄摸到一座硬得离谱的墓前。这不是哪家新墓,这是国民党时代遗留的最大“政治污点”之一——汪精卫墓。

这墓修得讲究。四周是五吨混凝土搅拌碎钢块硬壳,混凝土厚达数尺。盖棺材用的,是整块楠木,密封再密封,层层叠叠。外面那圈厚壳子,要拆开得用德国进口的TNT炸药。

150公斤,一次爆破两层,第一层炸外壳,第二层炸墓道。施工图纸,是请当年建墓的工匠复印再研究了三天三夜。那叫一个工整,那叫一个齐活。

为啥动这座坟?一句话:碍眼。蒋介石准备“还都南京”,却发现汉奸汪精卫睡在中山陵边。

中山陵东是明孝陵,西边这位躺的,不是革命英烈,是“汪伪政权”头子、投敌签协定、卖国求安的始作俑者。这就像你家祖坟边上搭个厕所,谁受得了?

行动当晚,南京警备司令、宪兵司令、市长陆续到场,命令是何应钦亲口下的,要求“十天内了结”。

于是1月21日夜里十二点整,命令一到,爆破引线拉响,墓地地动山摇,棺材从地下炸出裂缝,钢筋混凝土崩得满地都是。

当南京市长马超俊带人抬开墓盖,里面并无陪葬金银财宝,只有一张约三寸的白纸条,从马褂口袋里掏出。纸上写着四个字:“魂兮归来”,落款是陈璧君。除此之外,再无任何遗物。

汪精卫的尸体依旧保留完整,面色微褐,穿着伪政权的文官礼服,头戴礼帽,腰佩大绶,身覆青天白日满地红旗。

随即,这具尸体被秘密抬到南京城西清凉山火化场,连骨灰也未留下。原墓地当晚即被平整,翌日建起一座小亭,种花种草,变身景点。

汪精卫,“守陵”不到一年,骨灰化成一地尘。留下的,不是诗书,不是遗像,只是一张纸条和一段清算汉奸的实录。

台上一票英俊郎,台下躲不过那颗子弹

台上一票英俊郎,台下躲不过那颗子弹1935年11月1日,南京丁家桥,中央党部开会。会还没开呢,蒋介石已经甩脸子:嫌会场乱、嫌着装不齐。

此情此景,副总裁汪精卫只当是“老蒋又发脾气”,亲自出门请他照相,不想这一出门,就被枪口迎面招呼了。

记者席里突然冲出高个男子,三枪连发。左颊、左臂、脊椎,三枪全中。此人名叫孙凤鸣,乃上海暗杀团王亚樵所派,原本的目标其实是蒋介石。

蒋临时耍性子没出场,这一发怒倒是躲过一劫。汪精卫成了替身,被子弹打得当场倒地,血流满脸。

抢救之后,脸上的弹、手臂的弹都取出来了,唯独脊椎那颗——取不出来。那子弹卡在第五、六根肋骨之间,还擦伤了脊椎骨,属高风险区域,医生劝“宁留勿动”。于是这颗弹头,就跟了汪精卫一辈子。

进入1943年,抗战形势彻底逆转,法西斯轴心节节败退。此时的汪精卫,政令不出南京三十里,日方逼粮、征兵、催款,汪氏心神俱裂、日夜焦虑。

这年秋天,他与夫人商讨粮务,不慎楼梯上摔了一跤,正好撞在脊椎旧伤处,昏厥过去。

1944年春,手术取弹失败,导致中枢神经受损,大小便失禁,双腿瘫痪。他转而求中医,找来无锡“刘一帖”。这位“刘先生”膏药一帖,服下反令汪精卫四肢抽搐、汗出如雨。

陈璧君赶去旅店,发现此人早已逃遁,只留下匿名纸条四行:“厚礼不该收,既收亦不愁。平生药一帖,宜人不宜狗。”

毒已入骨,病情急剧恶化,连骨盆都麻木了。1944年3月,日本帝国大学收治汪精卫,教授斋藤主刀切除溃烂骨膜。术后他石膏缠身、全身僵直,时人称“僵尸病房”。

11月10日,下午4点20分,汪精卫在名古屋病房停止呼吸。军方派“海鹣号”专机护送其尸体回国。

一生三枪,两次手术,一帖毒膏,终归一死。他曾是孙中山遗嘱起草人,如今只剩纸条与哀歌。

墓比人硬,炸药也得分两拨下1944年11月23日,汪精卫的葬礼,在南京梅花山悄然进行。那日是伪政权特批的“官方追悼日”,南京市民可领20元中储券前去“哀悼”。20元相当于月薪四分之三,换句说法,这场葬礼是付钱让你看“戏”。

地理位置讲究得很。梅花山处于中山陵与明孝陵之间,原是宋代赏梅之地,背靠紫金山,算是风水宝地。

汪氏生前就曾托话:“若能葬在国父身旁,死而无憾。”一班伪政权头子如陈公博、周佛海于是决定,“就让你在中山陵隔壁躺着。”

陈璧君心知天下人皆欲鞭尸,便亲手设计墓体:钢筋、混凝土、碎钢、楠木内棺、铁壳外套。若有防盗技术标准,这墓得满分。

但再厚的壳,也挡不住炸药。1946年1月21日午夜,工兵们兵分两路,一边爆破墓壳,一边布设警戒线。爆破声响起,整个中山陵风区都听见了。

大地一抖,棺木显现,破口处露出深红木纹,士兵用撬杠掀盖。

棺内装束如前述,纸条如前,遗物寥寥。指挥官马崇六立即按命令,将棺木连人抬上卡车,驶向城西清凉山。火葬场炉膛一开,焰火吞尸,骨灰弃于路边水坑。

第二天,一座小亭建在原墓之上,花草成林,与中山陵遥遥相对。旧地新貌,墓中只剩回音。

一座五吨墓体,一纸白字“魂兮归来”,一句日本天皇“痛惜”,终究抵不过南京人民一声:“炸了吧。”这,就是“汪精卫墓”的全流程,不留青烟,不起尘埃。

参考资料:

汪精卫被扎墓焚尸的始末.中华遗产杂志.2008-01-09

汪精卫梅花山墓被炸经过:尸身除3寸纸条别无遗物.人民政协报.2010-05-13