话说当时啊,曾国藩正率领着多达12万的精锐湘军,在战场上和太平军展开激烈的大战呢。就在这战况胶着、双方打得难解难分之际,突然之间,咸丰帝那边送来了一封急报。

咸丰的想法十分直白,那就是英法联军把他们给打败了,在这样的局势之下,当下是迫切地需要曾国藩赶紧调派兵力朝着北方进发,给予支援呢。

我们不禁要问,当时曾国藩面对需要派兵北上支援的情况,却多方进行推诿,并没有实际派出兵力前往。这其中的缘由实在让人疑惑,他这般举动,究竟是出于一己的私利考量呢,还是站在整个大清王朝的大局角度去考虑的呢?

无能的清军

在清朝末年的诸多大臣当中,曾国藩算得上是极为杰出的一位啦。你看啊,和李鸿章比起来呢,李鸿章是那种有着贪财之类毛病的人,曾国藩可就强多了。不过呢,要是和左宗棠左公相比的话,左公那可是有着勇挫外敌的赫赫功绩呢,这么一比,曾国藩还是要稍逊一筹,稍微差了那么一点儿呢。

在我们现在去看这件事,会觉得这好像是他的一个缺点呢。不过呢,要是放在当时那个特定的时代背景下,这其实可算得上是爱国的行为啦。毕竟有句话说得好,“国家有难,匹夫有责”嘛。他呢,自身是具备那样的本事的,而且心里头又怀着对国家的热爱之情。所以呢,他去平定那些起义叛乱的事儿,从当时的情况来讲,确实也没什么不对的地方。

在后来的日子里,曾国藩碰到了这样一个颇为棘手的难题,那就是得去思考到底是“攘外”这件事更为重要呢,还是“安内”会显得更加重要。

倘若这道选择题摆在左公面前,那毫无疑问,在他看来“攘外”肯定是最为重要的。

要知道,即便曾经发生过很厉害的内乱情况,可大家得明白,那些发起起义的人呐,他们可都是我们的华夏儿女。不管怎么说,即便他们的行动最终结束了大清王朝的统治命运,但有一点是非常重要的,那就是这片广袤的土地始终还是属于我们伟大的华夏民族,这一点从来都没有改变过呢。

然而要知道,这些土地要是一旦被外敌给侵占了,落入到他们的手中,那这情况、这性质可就全然不同啦。

话说当时有这样一个选择题摆在曾国藩面前,而他最终做出的选择是“安内”。这一选择可引来了不少人的议论,大家对此各有看法,说啥的都有。不过呢,好在最后的结局还算是不错的。那这事儿到底是怎么个起因呢?这就得从英法联军发动的第二次鸦片战争开始讲起啦。

在当时那个时期,英法联军先是从广州这个地方出发,随后呢,一路朝着北方行进,气势汹汹的,就这样直接把战火蔓延到了天津地区。

在那段历史时期,很快就发生了这样一件事儿,清军和英法舰队在大沽口这个地方展开了激烈的战斗呢。当时,是由僧格林沁等人负责指挥清军作战的。要知道,那时候清军所使用的枪炮条件可不怎么样,都是些比较破旧落后的装备。可让人意想不到的是,即便如此,在这场战斗当中,清军凭借着自身的奋战以及指挥得当等因素,居然成功地把英法舰队给打败了呢。就这么着,这场危机算是暂时得到了解除。

之后呢,双方展开的谈判最终并没有达成预期的结果。而英法方面呢,这一回可是集结起了规模颇为庞大的兵力,足足有两万多人呢,然后再次气势汹汹地来到了大沽口这个地方。

在这次的情形下,清军可就没有之前那样的好运啦。英法联军呢,趁着这个时机,成功地登上了岸,这一情况的出现,也使得局势朝着对清军不利的方向发展了下去。

然而,令人感到奇怪的是,主将僧格林沁却丝毫不慌张,反倒呈现出一副胸有成竹的模样。这究竟是怎么回事呢?到底是什么人或者什么因素给他赋予了这般的勇气呢?

在当时那个时期,英法大军所组成的军队力量主要是以水军为主呢。也就是说,他们的大部分军事力量都集中在水上作战方面啦。而与此相对的是,能够用于地面展开作战行动的部队人数那可真是不多,满打满算加起来还不到7000人呢。

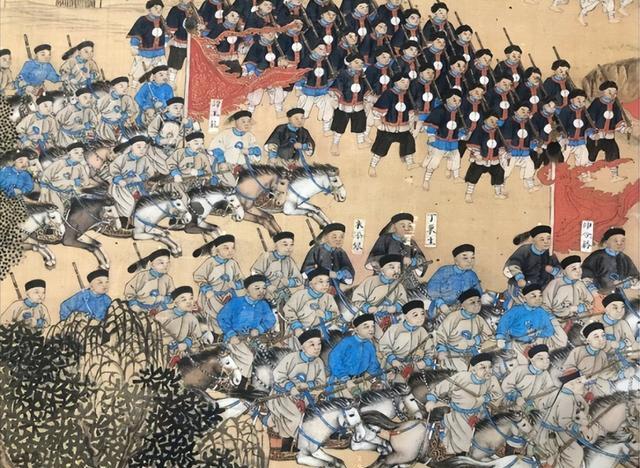

在当时,僧格林沁所掌握的兵力里,有将近3.5万的骑兵部队呢。这其中,主要是以蒙古骑兵构成的,也就是说大部分都是来自蒙古地区的骑兵哦。

大家都知道,蒙古骑兵的战斗力那是相当强悍,这一点是毋庸置疑的。想当初在元朝时期,就是凭借着这些英勇善战的蒙古骑兵,一路征战,那气势可谓锐不可当。他们的足迹横跨了欧亚大陆,在广袤的土地上纵横驰骋,所到之处令敌人闻风丧胆。而且,他们的征战范围极广,甚至一路打到了如今的莫斯科地区呢,这足以见得蒙古骑兵超强的战斗力以及当时元朝军事力量的强大。

需要注意的是,英法联军当年的侵略行径是给中国人民带来沉重灾难的罪恶之举。就当时的情况而言,英法联军上岸之后,他们所行经的区域主要是平原地带。而平原的这种地形特点呢,对于骑兵来说是极为有利的,能够让骑兵更好地发挥其机动性、冲击力等作战优势。

当时的情况是这样的,一方是有着3.5万人之多的队伍,而另一方呢,仅仅只有几千人。面对这样悬殊的人数对比,僧格林沁心里就琢磨着,这英法联军到底得使什么样的招数才能打赢这一仗呢?他怎么想都觉得这对英法联军来说太难了,实在是想象不出他们能有啥获胜的办法。然而,让人意想不到的是,没过多久呢,英法联军就凭借他们先进的技术手段,结结实实地给僧格林沁上了一课,让僧格林沁真切地见识到了他们的厉害之处。

在当时那种情况下,这次清军所想到的战术其实是没什么大问题的哦。他们主要谋划的呢,就是去攻打英法联军的两条“胳膊”,想着从这方面入手来应对英法联军呢。

在当时那个情境下,英法联军所摆出的阵容是这样的哦。你看呐,在队伍的前后位置呢,安排的是手持洋枪的步兵们,他们手里握着洋枪,那架势看着就挺有威慑力的呢。而在队伍的左右两边,则部署着骑兵部队哦,这些骑兵们,手里可是拿着长矛的,一个个也显得很是威风呢。

英法联军那枪法啊,真的是不用再多费口舌去描述啦。为啥这么说呢?因为清军可是实实在在地领教过了。他们那枪法准得简直离谱,厉害得很呢。面对这样的情况,清军这边就琢磨着得想个办法应对,于是就想到了要扬长避短,争取在战斗中能发挥出自己的优势,避开自己的劣势呢。

他们最为厉害的当属骑兵部队了,也正因如此,他们心里盘算着要通过去击败敌人的左右两翼,从而找到并打开进攻的突破口。

实际上,在那个时候,这样的想法就已经挺不错的啦。就像史学家们经过评估后得出的结论一样,这在当时可以说是所能采用的最好的战术了呢。

然而,待到战争真正打响的时候,僧格林沁这才惊觉,自己之前所做的决策竟然出现了失误。就因为这一失误,使得清军在战场上径直就和敌军的洋枪队碰了个正着呢。

当时的情况是这样的,英法联军发起了攻击,而且其打击十分精准。在他们这种强有力的攻势之下,清军的骑兵部队遭受了极为严重的损失,众多骑兵将士因此或伤或亡,整体伤亡情况可以说是相当惨重的呢。

在当时那场战役的情形是这样的,英法联军配备了火炮这种武器。要知道,火炮一旦发射,发出的巨大声响以及产生的种种威慑效果,是很容易让战马受到惊吓的。而清军这边有不少是依靠战马作战的,战马一惊,作战自然就受到极大影响了。所以这场战役结束之后呢,英法联军那边基本上没出现多少伤亡的情况,可清军这边就大不一样了,战场上到处都是清军将士的遗体,呈现出一片惨烈的景象啊。

要是打不过对方那可怎么办呢?没办法,就只能选择撤退了。就在这个时候,英法联军的骑兵部队出动了,他们紧接着就展开了追击行动。

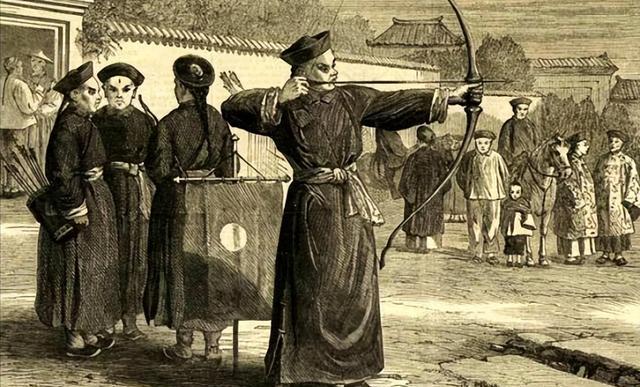

在当时的战场上,出现了这样的一幕:清军骑兵部队遭遇敌人的追击。面对这一紧迫情况,他们一边快速奔逃,一边熟练地做出一个举动,那就是往身后射箭。要知道,这种边跑边向后面射箭的战术手段,其实之前是常常被蒙古骑兵所运用的呢。要是用一种比较通俗形象的说法来理解这种战术的话,就有点类似于现在大家常说的“回首掏”啦。

然而,这一招在面对英法联军的骑兵部队时,却起不到什么作用。要知道,英法联军的骑兵手里可是拿着长矛的,这种武器在对阵时就很有优势呢。并且,他们的战马十分强壮,跑起来的速度也比较快。在这样的情况下,没过多久,英法联军的骑兵就成功追上了清军骑兵啦。

英法联军的骑兵发起了一阵猛烈的冲击,他们挥舞着武器肆意乱捅,在这样凶猛而毫无章法的攻击之下,清军骑兵根本难以招架,遭受了极为惨重的损失,大量的清军骑兵或受伤或阵亡,整个骑兵队伍的战斗力也因此被大大削弱了。

一直到了此时此刻,僧格林沁方才如梦初醒般意识到一个严峻的事实。那就是曾经让他极为引以为豪的马上白刃战,与西方国家相比,已然相差甚远,被远远地甩在了后面。要知道,这种差距可不是偶然出现的,究其根源,正是长期闭关锁国所导致的恶果。在闭关锁国的大环境下,只要一方面出现了落后的情况,就如同推倒了多米诺骨牌一般,方方面面都会受到影响,最终整体都陷入到落伍的境地之中了。

曾国藩的顾虑

在这次战事落下帷幕之后啊,清军当中的两支主要力量,也就是八旗军和绿营军,在战斗过程里遭受了极为严重的损伤,人员的伤亡数量相当庞大。就因为这样的惨重损失,它们已经丧失了继续和英法联军展开作战的能力。如此一来呢,英法联军面前便没有了能够有力阻挡他们的障碍,完全可以毫无阻碍地一路朝着北京进军啦。

就在那个时候,咸丰帝脑海中忽然就想到了曾国藩所率领的湘军。要知道,在当时清朝国内留存下来的那些比较有实力的兵种当中,能够称得上强大的,也就只有曾国藩统领的湘军,以及李鸿章所带的淮军了。

不得不说这咸丰帝,那疑心着实太重了些。他心里老是犯嘀咕,担心曾国藩等人会仗着手里掌握的军队,变得拥兵自重起来。而且呢,他琢磨着要是曾国藩他们真的成功把太平天国给平定下去了,那他们手下的部队肯定会借着这股势头发展得更为强大,到时候局面可就不好掌控喽。

咸丰皇帝心里有着自己的盘算,他想着要对曾国藩等人的行动进行有效的监督呢,可不能让他们在平定太平天国战事的过程中脱离了掌控。而且呢,这平定太平天国的战事要是取得胜利了,那胜利的果实可不能都让别人给拿走了,自己得稳稳地坐享其成才行呢。于是呢,基于这样的想法,咸丰就做出了一个决定,那就是设立江南和江北两座军事大营,通过这样的方式来达到他监督以及坐享胜利果实的目的呢。

清政府有着独有的两大兵种,分别是八旗军和绿营军,而有两座大营,其主力正是由这两大兵种构成的。想当初啊,这两大兵种那可都是相当厉害的呢,在过往的诸多战事等方面都发挥过重要作用,展现出了很强的战斗力。不过呢,从乾隆时期开始,情况就发生了变化,它们逐渐走向了落魄的境地,以往的那种辉煌和厉害劲儿,慢慢就不复存在喽。

简单来讲就是这样一种情况,有那么一些人呢,在做事方面,真的是干啥都不怎么样,没什么突出的能力和成绩,一件正经事儿都干不好。可是呢,一说到吃喝玩乐这些事儿,他们可就来精神了,那绝对能算得上是第一名啦,在这方面那是相当的热衷,也特别在行呢。

咸丰帝心里有着一番盘算,他想着要让自己这边的兵种去抢夺胜利的果实呢。可哪能事事都如他所愿,还没等到他所期望的那一天到来,太平军就采取了行动,直接把清军的这两座大营给灭掉了。而这一情况的出现,也就成了当时清军兵力匮乏的一个很重要的原因啦。

当时的情况十分紧急,咸丰帝那是片刻都不敢耽搁,赶忙派人给曾国藩送去了求救的信件。曾国藩呢,一开始心里可是激动得很呐,那股子热血直往上涌,满心想着要赶紧派兵去解这燃眉之急呢。可谁能想到,最后弄明白原来是要让胜保来带领军队去处理这事儿。这可和曾国藩原本的想法不一样啦,他心里大概也挺不是滋味儿的吧。

胜保呢,他可是出身于八旗子弟,并且还是咸丰帝颇为倚重的心腹之人哦。然而,这人在外面的名声、大家对他的评价那可真不怎么样呢。就拿曾国藩以及他手下那些湘军的将领们来说吧,他们瞅着胜保,那心里是极其不舒坦的,对他可没什么好感。

胜保此人存在嫉妒的心理。要知道,曾国藩那可是极具大才的人,能力非凡,声名远扬。而胜保呢,面对这样优秀的曾国藩,心里就很不是滋味,羡慕嫉妒恨的情绪一股脑儿地冒了出来。也正因如此,在那段时期,胜保可没少给曾国藩使绊子、出难题,处处刁难他呢。

这里要着重提到非常关键的一点,胜保呢,他的身份是一位军事将领。按常理来说,军事将领肩负着作战指挥等重要职责,应当具备相当的军事才能才对。可这位胜保在打仗方面的表现实在是太差劲了,简直可以说是窝囊无能。就拿他和太平军作战的情况来讲吧,在多次与太平军交锋的过程中,他几乎就没有取得过胜利。也正因如此,太平军那边都经常戏谑地称呼他为“败保”呢,从这个称呼也能看出他在作战方面的糟糕表现了。

令人意想不到的是,咸丰帝竟然做出了这样一个安排,让曾国藩把鲍超所率领的三千精兵交予一个可以说是相当无能的人来带领。要知道,鲍超的这三千精兵那可都是经过训练、有一定战斗力的队伍,而咸丰帝却把他们交到了这样一个能力欠佳之人的手上,这着实让人有些难以理解呢。

倘若情况是这样的话,那么这三千精兵迟早会成为八旗或者绿营当中的一分子。不过呢,这还不是最为关键的因素,关键在于曾国藩压根就不想让胜保来统领这三千精兵呢。

要知道,鲍超在湘军中那可是相当厉害的角色,称得上是数一数二的猛将呢。而他所率领的这三千精兵,那更是不得了,就如同湘军当中的一把锐利无比的尖刀。这支部队的战斗力,那自然是极为强悍,不容小觑的哦。

咱们来聊聊湘军,要知道湘军严格来讲呢,并不算是清朝正统的部队哦。从本质上去看,它其实就是曾国藩个人所拥有的部队呢。而且,这支湘军可不容小觑,那是相当精锐的一支部队。也正因如此呢,曾国藩心里头对它多少还是有些不忍的情绪呢。

然而,倘若不派遣军队前往北方进行支援的话,那自己必然会遭受诸多的责骂。可是,即便真的把这三千名精锐士兵派过去了,难道就能够确保一定可以战胜英法联军吗?

曾国藩的赌

鲍超所率领的这支部队那可是相当精锐的,和清军的两大兵种相比,确实要强出不少呢。不过啊,他们面临着一些很不利的情况。首先就是路途实在太遥远了,士兵们一路行军下来,那是相当劳累的,体力消耗很大。但这还不是最关键的问题,最主要的是在武器装备方面,和对方存在着非常大的差距。就因为这些因素综合起来,所以这支部队在接下来的行动当中,能够取得胜利的可能性是非常小的。

话说当时,曾国藩琢磨出了一个不派遣军队的由头。确切来讲,他这其实就是在进行一场赌博呢。他心里琢磨着,英法联军此番前来,所图的应该是钱财方面的利益,而并非是要侵占大清的国土,所以他便以此为由,做出了不派兵的决定。

咱们就以当时英法和大清签订的《南京条约》为例来讲讲吧。在这个条约里,有一项内容是割让香港。但实际上呢,英法两国当时最主要的目的,还是为了获取钱财以及强行打开中国的通商口岸,简单直白地说,他们就是奔着钱去的。

那时候的沙俄,整天心心念念的就是要把我们的东北据为己有,而他们和沙俄可不一样啊。

可以这样说,曾国藩当时其实就是在进行一场赌博呢。他心里想着,英法联军来到这儿一通搜刮,等他们把能抢到的好东西都抢得满满当当,把自己的腰包都塞得鼓鼓的之后,应该就会选择撤退离开了。

曾国藩当时面临着一个情况,那就是收到了求救信。然而,他并没有马上给咸丰帝回话,而是拖延了十多天的时间才有所回应。在他给咸丰帝的回信里提到了鲍超这个人,他是这样说的:“鲍超呢,属于那种有勇气但缺乏谋略的人,让他去统领精兵然后北上为勤王之事效力,其实是不合适的。”

在诸多将领里面,我心里琢磨着,就我自己还有胡林翼这两人呢,相对来讲是比较适合带兵往北方去执行任务的。现在呢,就请皇上您来做个决定,看看究竟安排我们俩当中的哪一位去带领这支队伍才好呢。

要知道,在当时的情况下,信件传递速度是比较慢的。曾国藩写好回信之后,这信要送到咸丰帝的手中,就算是一切都很顺利,那也得花费十天往上的时间呢。就因为这传递需要时间,所以等咸丰帝真正收到曾国藩的回话的时候,这时间都已经过去了整整一个月啦。

当咸丰看到曾国藩所给出的回话时,一下子就洞悉了曾国藩内心的想法。可曾国藩呢,他确实也没有明确表示不来。这下子,咸丰帝就有点为难了,可又没办法,最后也只能是咬咬牙、硬着头皮应承了下来。

话说曾国藩把相关事宜上奏给咸丰帝之后,就一直在等着咸丰帝的回信。这一等,好家伙,差不多都快两个月的时间才收到回信呢。收到回信后呢,他们也不紧不慢的,这儿收拾收拾,那儿准备准备,就跟磨洋工似的。而且在出发上路之后,也是一路磨蹭,走走停停的,这么一来二去的,时间就被拖得老长了。

在那段时间里,英法联军还真就早早地撤退了。可这圆明园就遭了大殃喽,里面那些珍贵的宝物啊,不是被英法联军给抢走拿走了,就是被他们一把火烧毁了,实在是让人痛心呢。

这一回啊,曾国藩还真就赌赢了呢。由此可见,他做出的判断确实是极为准确的,没出什么差错。

就这样,曾国藩等人便可以将全部心思都放在对付太平军这件事情上了。

他所采取的做法相当巧妙,在整个过程中,自己所率领的部队没有遭受任何损失,人员、装备等各方面都保持着较为完整的状态。而且通过这样的做法,他还能让自己拥有十分充足的精力,得以全身心地投入到对付太平军的行动当中去,为后续与太平军的对抗等相关事宜做好了充分准备。

在人们原本的设想当中,曾国藩作为主帅,理应是心怀仁慈的。可谁能想到呢,他居然下达了那样残酷的命令,让所有的俘虏都惨遭杀害,一个都没放过。而且啊,就连城中那些无辜的平民百姓,也没能逃脱厄运,同样都遭遇了不幸,实在是令人痛心且难以想象啊。

就在那一瞬间,天京等地方一下子就沦为了人间地狱一般的存在。原本生活在那里的人们,遭遇了巨大的变故,生命安全得不到保障,许多人因此丧生,而财物呢,也在这突如其来的变故中全都失去了,整个场面可谓是凄惨无比,曾经的安稳之地瞬间变得满目疮痍。

曾国藩成功地将太平天国运动给镇压下去了,就因为他的这一举措,使得大清朝硬是又延续了差不多30年的时间呢。但即便如此,大清朝原本存在的腐败问题可并没有因此而得到任何改变,依旧是那么腐朽不堪呢。

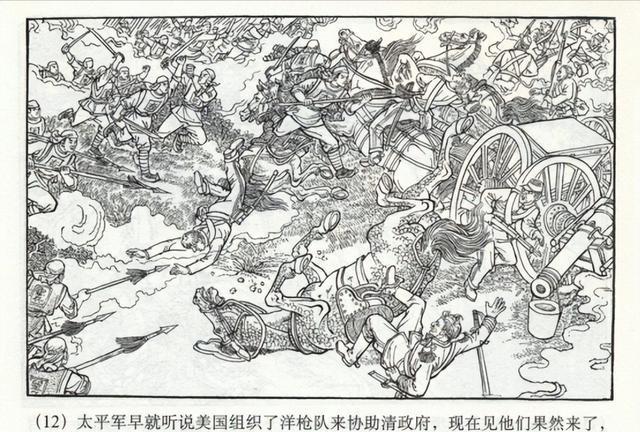

不得不说,在面对外敌的情况时,曾国藩着实拿不出什么有效的应对办法。而且呢,更为关键的是,他还不止一次地和国外的部队联合起来,一同去对太平军进行绞杀行动呢。

咱们来说说太平军的情况。当时呢,太平军所面对的可是实力极为强大的外国部队呢,要知道那些外国部队装备精良、训练有素。但太平军可没有丝毫的畏惧,反而特别英勇无畏,和这些外国部队进行了多次交锋。而且,在这些战斗当中,太平军还多次取得了胜利呢。这才是一支真正意义上的军队所应该具备的模样,面对强大的敌人毫不退缩,还能凭借自身的实力和勇气打出漂亮的战绩来。

在当时那种内有诸多忧患、外有列强环伺的艰难处境之下,正常来讲,大家最应该把矛头、把对抗的力量指向那些来自国外的敌人,毕竟他们才是妄图侵略、侵害我们国家和人民利益的主要威胁。可曾国藩呢,在行事等方面却没有做到这一点,反倒是出现了一些针对自己同胞的情况。而与之形成鲜明对比的是左公,左公在面对内忧外患时,始终将抵御外敌放在重要位置,能分清主次,坚定地为了维护国家整体利益、抗击外国侵略者而努力。所以从这方面来看,曾国藩在这种大是大非的关键抉择以及所做出的贡献等方面,确实是比不上左公的。