在舆论场上,有些人注定自带“流量体质”,但未必是因为他们有多优秀,而是因为他们的言行总能激起公众情绪的波澜。近日,贾平凹之女、西北大学文学院副教授贾浅浅再次凭借一份“缩水版简历”冲上热搜。原本她的本科学习时间是五年,如今却神奇地改成了三年。看似简单的数字调整,却像一块掉在水里的石头,掀起了巨大的涟漪。

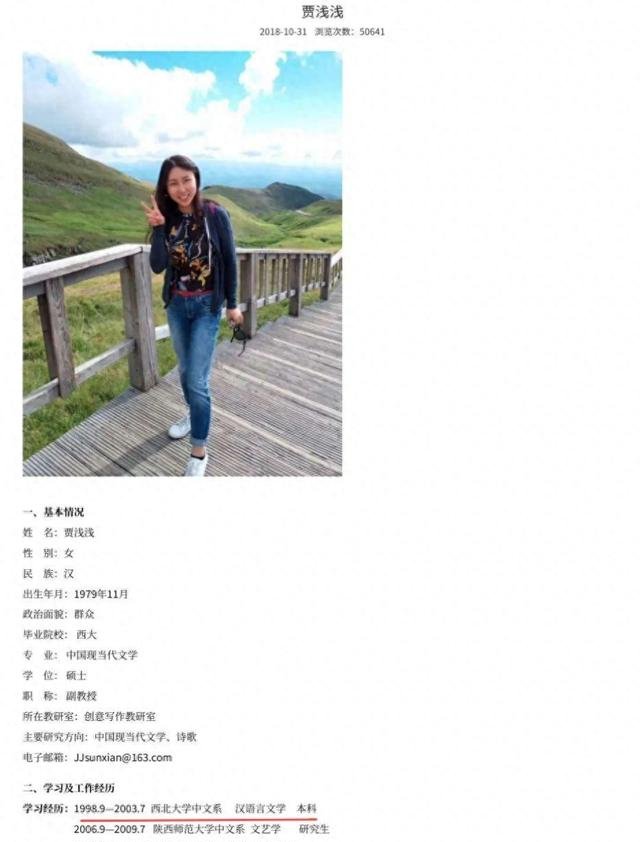

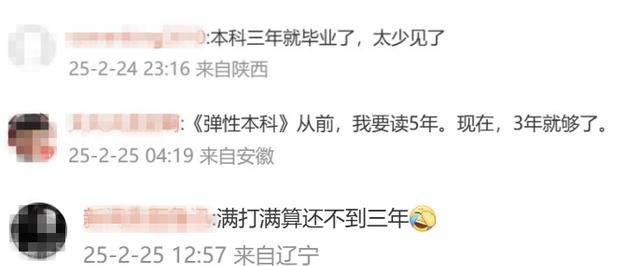

一个学者的简历,居然可以像弹簧一样可长可短,这事儿着实让人摸不着头脑。三年本科毕业,这在国内高校并不常见,尤其是像西北大学这样的重点大学,更需要严格的学业标准。问题来了:贾浅浅是天赋异禀提前毕业,还是另有隐情?而她之前的五年本科学习,又是怎么回事?网友们纷纷开动脑筋,试图从蛛丝马迹中找出真相。

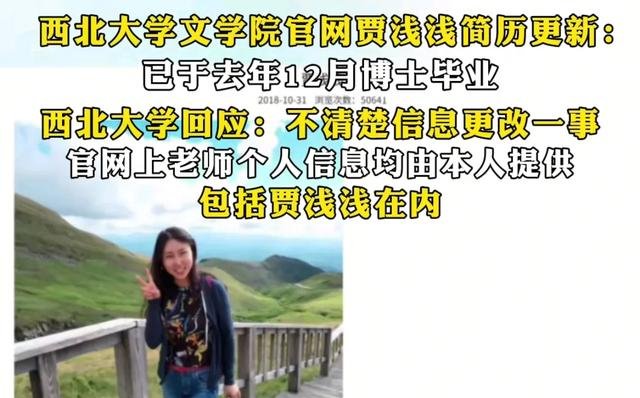

有人调侃:“学历也能跟P图一样,想改哪儿改哪儿?”这话虽带着玩笑,却也道出了公众的不解和愤怒。毕竟在常规逻辑下,学历信息是档案中不可随意更改的内容。西北大学工作人员的回应更是让人哭笑不得:“简历信息由老师本人提供。”言外之意,学校并不负责审核老师的履历。可问题是,作为一所知名高校,难道不应该对教师的学术诚信把关?如此敷衍的答复,非但没有平息争议,反而让这种“随意修改”显得更加刺眼。

其实,贾浅浅的争议并非始于这份“缩水简历”。早在2022年,她的名字就因一系列“屎尿诗”闯入大众视野。《雪天》《黄瓜》《我的娘》这些诗作因其直白的表达、特殊的意象,被网友戏称为“回车键分行写作”。有人直呼“毁三观”,也有人为此辩护,称这是对诗歌边界的大胆探索。无论是褒是贬,贾浅浅的作品都没能逃脱“文学世家”的标签束缚。她的父亲贾平凹是中国当代文坛的泰斗级人物,文学影响力深厚,而“子承父业”却未必能被大众轻易接受。

这一次的简历风波,更是让公众对她的学术能力和诚信产生了更大的质疑。三年本科、六年博士的“快车道”学业履历,与普通高校教师的晋升周期形成鲜明对比。一些网友忍不住感叹:“有的人考研二战三战,有的人却能一路绿灯,是不是姓贾的起跑线就不一样?”更让人觉得不可思议的是,贾浅浅的博士论文研究方向,竟然围绕父亲的书画艺术;她主持的省级课题,也与贾平凹息息相关。这种“学术啃老”的模式,难免让人怀疑,她的学术成就是否真的经得起推敲。

在这场舆论风暴中,公众的情绪其实远不止针对贾浅浅个人。她的“屎尿诗”被推向文学殿堂,她的学历履历变动得毫无解释,这些事件的背后,折射出某些领域特权与公平的对立。公众的愤怒,更多是对“文二代”是否垄断了资源的担忧。正如一些网友所说:“如果贾浅浅不姓贾,她的诗还能被出版吗?她的简历还能随意修改吗?”在这个努力拼搏已成常态的社会里,普通人为了学历、职称、工作甚至一纸证明,奋斗得筋疲力尽,而某些人却能轻松绕过规则,这种对比显然刺痛了公众的神经。

从教育公平的角度来看,这件事也暴露了更深层次的问题。在一个以知识改变命运为信条的社会里,学历是很多人改变人生轨迹的关键“敲门砖”。当这种“敲门砖”变成了某些人手中的“游乐场”,那教育的公信力又从何谈起?更重要的是,这样的行为对普通学子的梦想无疑是一种打击。谁都愿意相信,通过努力可以改变命运,但如果规则本身被随意篡改,那努力还有什么意义?

当然,也有人对贾浅浅表示理解。他们认为,公众对她的苛责更多是因为她的父亲。作为贾平凹的女儿,她的一举一动都会被放大解读。即便她真的有过人之处,也很难完全摆脱“特权”的质疑。但问题的关键在于,无论是她的诗歌创作,还是学术履历,都很难拿出让人信服的成果。这种“自带光环却实力存疑”的状态,让她注定成为舆论批评的靶子。

事件发展到现在,贾浅浅和西北大学都保持了沉默。可这份沉默并不能平息质疑,反而让公众的疑问越积越多:为什么修改简历?之前的五年本科经历如何解释?三年完成本科是否符合教育规律?学校对教师简历的审核是否存在漏洞?这些问题如果得不到正面的回应,贾浅浅的“学历风波”只会在舆论场上越滚越大。

那么,问题来了:学历信息、学术成果能否随意修改?公平的教育资源是否只属于少数人?对此,你怎么看?