在某个秋天的书法课堂上,喧闹的教室突然安静下来,一个出乎意料的声音吸引了所有人的注意。

这样一个场景如今成为了故事的开端。

吴玉如走到讲台上,学生们还未来得及弄清楚发生了什么,那本简体字字典就已经被他撕成了两半。

书页飘散的刹那,这位天津南开大学的教授、书法家,以一个惊人的动作将整个文化生态推向了风口浪尖。

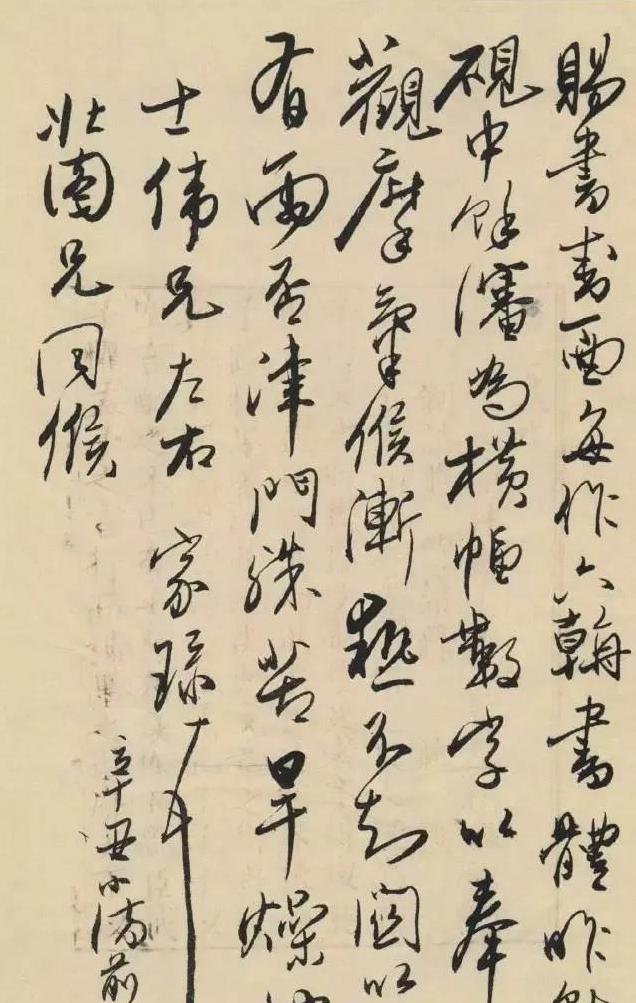

吴玉如的传统文化情结吴玉如,这位生于1898年的书法家,自幼受着浸染传统文化的熏陶。

长衫长挂,粉笔灰掸不尽的衣袖,还有勾画强调用笔的手势,一直是他教学的标志。

他对古典文学和书法的深情,在他的课堂上无声地流淌。

写字不仅是手写的技巧,更是对文化的虔诚。

他常常这样告诫他的学生,而这种观念的植入并非源于课本或教条,而是他毕生的追求。

那一天,并非吴玉如第一次看到简体字,但或许是那本字典触碰到了他的底线。

在他看来,书法是传统文化的延续,而字形,是那根本不能轻易变更的支柱。

一堂课上的意外事件当字典被撕破,一片寂静笼罩了整个教室。

学生们目瞪口呆,其中一名学生尤其感到错愕,此书是因家境原因购置的廉价选择。

在课后的闲谈中,吴玉如了解到学生经济上的困难,原本震惊的他内心生出了惋惜和内疚。

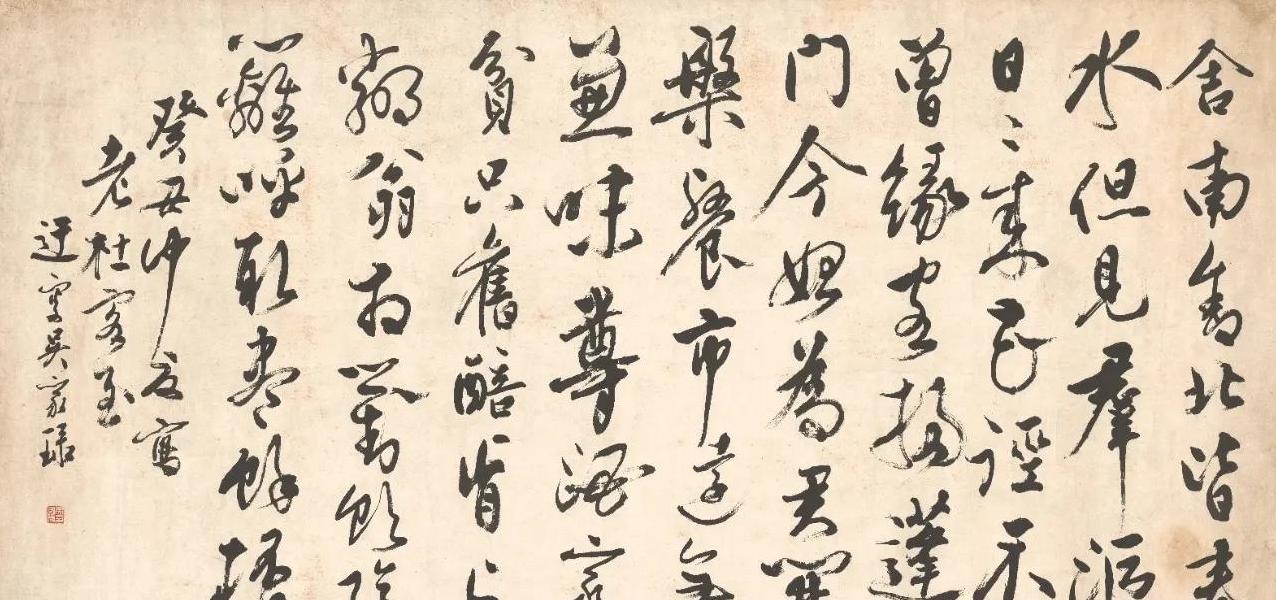

于是在当天下午,他走进天津古籍书店,买下批繁体版《说文解字》,这是他的愧疚和对学生的补偿。

第二天,吴玉如抱着满满的一堆书走进教室。

一本一本地分发给那些学生,语气中带着歉意和希望。

这件事情很快传遍了天津的文化圈,引发了关于简体字的激烈讨论。

从撕书到买书:吴玉如的转变从撕字典到买字典,这是吴玉如的态度转变,也是理解和传承文化的一次反思。

关于这位教授的言论,社会上不乏争议。

一部分人认为他守旧,另一部分人则视他为文化的守护者。

对于吴玉如本身来说,他并非完全抵触简体字,而是希望在教学书法时,学生们可以接触和理解文字的本源,“不能直接从三楼盖起”。

在此之后,他凭借丰富的经验,调整了自己的教学内容,增加文字演变史的课程。

通过带学生们去碑林拓片,以实物例证汉字结构,与学生的互动愈加频繁,课堂氛围也悄然发生变化。

文化传承中的多元声音这场意外事件留下的“赠书”,温暖了一代学子的书法梦,也改变了许多学生的人生轨迹。

当年的学生片段回忆中这样写到,“那本《说文解字》我用了足足三十年,吴先生的批注至今还在。”吴玉如的坚持,不仅影响了他的课堂,也在更广泛的文化领域内引发了深思。

23年后,含着吴玉如批注的《说文解字》再版,序言中特意提到这一段往事,并附加了一句,“历史证明,文化的传承需要多种声音”。

它提醒我们,无论时代如何变迁,文化的多样性和包容性至关重要。

在这个快节奏的时代,简化和效率成为常态,吴玉如的故事提醒我们,建立在坚实基础上的文化,才能走得更远。

文化传承,不只是一种守旧或创新,而是在多元声音中,找到一条平衡之路。

通过这件事,我们看到了文化的复杂性,也鼓励我们去探索如何让传统与现代和谐共处。

在这最初撕书的课堂上,我们不仅看到了一名书法家的坚定,也感受到一种传承文化的温情。

这正是吴玉如所留下的,不止是几页飘零的书页,而是一段穿越时空的文化回响。