说起徐树铮这人,他可以算是北洋政府版的全能超人。

拿手好戏不只一项,文能调情挥毫,武能扛鼎斗牛,政治手腕圆滑得让人眼花缭乱。

他的能上能下,让他在那动荡不安的清末民初成了个传奇人物。不仅跑东奔西走,还特地跑去外蒙收地盘,这不是一般人能做到的。孙中山称他“现代班超”,康有为给他戴个帽子叫“民国周公瑾”,这都是看重他的才华和胆识。

但他的人生剧情转折来得有点猝不及防。

01

011925年,他一回国,还没来得及把外国土特产拿出来晒晒,冯玉祥那边就已经安排好了迎接仪式——可不是喝茶聊天,而是直接在廊坊给他来了个下马威。想想看,一个全权代表,穿着睡衣被从火车上拖下来,然后就直接枪毙了,这情节,编剧都不敢这么写,怕观众不信。

冯玉祥为啥对他这么狠?这里头的水可深了。冯不是什么温良恭俭让的角色,他和北洋的旧势力斗得你死我活。徐树铮虽然能力出众,但也难免成了人家眼中的钉子,特别是他带着国外的资源和影响力回来,更是让某些人觉得是个威胁。

你说,这位曾经的全能英才,一夜之间就成了政治风波的牺牲品,不是挺让人唏嘘的吗?徐树铮和冯玉祥之间的恩怨,到底多深?他们背后的政治博弈,又隐藏了多少我们不知道的秘密呢?

这篇文章好好讲讲其中的故事。

021880年的冬天,安徽萧县(时属江苏)一户教书先生家里,一个男婴呱呱坠地。这个孩子生来不凡,五岁能诵诗,七岁通文章,十三岁便考中秀才,惊动乡里。街坊都说:"徐家出了个文曲星!"可谁又能想到,这个文弱书生日后竟会成为搅动民国风云的一代枭雄?

十六岁的徐树铮已经能把《孙子兵法》倒背如流,最爱的却是在院子里舞刀弄枪。1901年隆冬,这个意气风发的少年挥毫写就万言《国事条陈》,揣着文章就直奔山东——他要面见当朝权臣袁世凯!

"好文章!真奇才也!"袁世凯拍案叫绝,却因在母丧期间不便见客,只派了个师爷接待。那师爷端着架子斜眼打量眼前这个毛头小子,鼻孔里哼出一句:"年轻人不知天高地厚!"

徐树铮拂袖而去,回到客栈气得直跺脚。正趴在桌上写信向家里要盘缠时,房门突然被推开——一位身着军装的威严男子正盯着他案头的笔墨出神。

来人正是山东武备学堂总办段祺瑞。他本是来客栈访友,却被徐树铮那一手力透纸背的书法吸引。两人促膝长谈至深夜,段祺瑞越听越惊:这个少年对天下大势的见解,竟比许多沙场老将还要透彻!

"跟我干如何?"

"好啊!"徐树铮的回答干脆利落。

段祺瑞大笑着拍板:"明日就搬来我府上!"不久后,一纸留学推荐书将徐树铮送到了日本士官学校。在东京的樱花树下,这个中国书生如饥似渴地研习现代军事,时常与同窗争辩到深夜。

1910年,学成归国的徐树铮婉拒各方邀请,甘当段祺瑞的秘书长。每当夜深人静,参谋部里总见他在油灯下奋笔疾书,案头军报堆积如山却分毫不乱。有次段祺瑞凌晨突发询问,他竟能脱口说出半年前某支队伍的弹药存量。

1911年10月,武昌起义的枪声震动神州。清廷急调袁世凯出山,北洋军兵分两路:冯国璋率第一军猛攻汉口,段祺瑞统领第二军压阵。前线战报雪片般飞来,徐树铮发现冯国璋正用重炮无差别轰击武昌城。

"糊涂!"他一把攥紧电报,"这样滥杀只会让革命党同仇敌忾!"转身就在地图上画出新的进军路线。

这一切,都是徐树铮的谋划。

03年轻的徐树铮早已看透袁世凯的心思——他既不想替清廷卖命,也不想让革命党坐大,而是要坐收渔利!

于是,他给段祺瑞献计:

若革命党胜,段祺瑞就是"共和功臣";

若冯国璋胜,那就看袁世凯下一步怎么走。

进退有据,立于不败之地!

果然,革命党势头凶猛,江苏、浙江接连易帜,孙中山被迎回南京,就任临时大总统。冯国璋急眼了,炮轰武昌更狠,可局势却越来越乱。

段祺瑞一时不知如何是好,徐树铮却微微一笑:"将军何不联合北洋诸将,通电拥袁,赞成共和,逼清帝退位?"

"如此一来,孙中山若不肯和谈,便是阻挠共和大业,不仁不义!"

段祺瑞拍案叫绝:"妙计!"

就这样,年仅31岁的徐树铮,轻轻一推,历史的车轮便转向了袁世凯。

孙中山被迫让位,袁世凯当上临时大总统,段祺瑞因"首倡共和"之功,升任陆军总长,而徐树铮也一跃成为陆军次长。

袁世凯这才发现,原来段祺瑞背后站着这么一个年轻人!

1915年,袁世凯野心膨胀,想当皇帝。

徐树铮冷眼旁观,立刻劝段祺瑞:"千万别掺和!帝制必败!"

袁世凯得知后,恨得牙痒痒。段祺瑞虽拒绝支持帝制,但袁世凯身边马屁精众多,段祺瑞渐渐被孤立,心里发慌。

徐树铮却镇定自若:"将军别急,等袁世凯登基,西南必反,到时我们再出山收拾残局!"

果然,1915年12月,袁世凯称帝,蔡锷、唐继尧等西南军阀立刻起兵。

袁世凯只得厚着脸皮请段祺瑞出山。

徐树铮微微一笑:"现在,该我们出手了。"

在徐树铮的谋划下,段祺瑞带着北洋诸将"劝"袁世凯退位,恢复共和。

1916年6月,袁世凯在众叛亲离中病死。

徐树铮立刻给段祺瑞献策:"让黎元洪当总统!"

于是,老实人黎元洪被推上总统宝座,可黎元洪也有自己的考量,于是,北洋内斗的序幕,就此拉开……

041917年6月,北京城笼罩在夏日的闷热中。段祺瑞总理府内,一场关乎国家命运的争论正在上演。段祺瑞手持对德宣战书,面色阴沉地拍案道:"英美欺人太甚!竟敢阻挠我国外交大计!"

徐树铮端坐在侧,指尖轻叩桌面,缓缓道:"总理明鉴。英美此举,实为忌惮日本在华势力扩张。他们扶持黎元洪,就是要掣肘我皖系。"

段祺瑞怒不可遏:"黎元洪这个傀儡,竟敢否决内阁决议!"他猛地起身,在书房内来回踱步,"必须给他点颜色看看!"

徐树铮眼中闪过一丝精光,压低声音道:"督军勿忧。学生有一计,可一石三鸟。"他展开手中折扇,轻摇几下,"张勋此人,志大才疏,终日做着复辟美梦。不如..."

三日后,各省督军突然纷纷通电"独立",北京城顿时风声鹤唳。黎元洪在总统府内坐立不安,连夜召见心腹商议对策。

"大总统,如今唯有请张勋进京调停了。"幕僚建议道。

黎元洪长叹一声:"也只好如此了。"

徐州城内,张勋正与心腹把酒言欢。接到总统手谕,他捋着胡子大笑:"天助我也!"当即点齐五千辫子军,浩浩荡荡开赴北京。

徐树铮早已在暗处布好棋局。他派心腹秘密会见张勋,故作神秘道:"张大帅,如今天下督军皆仰慕您老。若能扶保皇上复位,必为天下盟主!"

张勋被这番话说得心花怒放,拍案道:"正合我意!"

051917年7月1日凌晨,紫禁城突然钟鼓齐鸣。张勋率领文武百官,跪在养心殿外,恭请溥仪重登大宝。北京街头,龙旗飘扬,前清遗老们涕泪纵横。

消息传到天津,段祺瑞与徐树铮相视一笑。徐树铮拱手道:"督军,时机已到。"

段祺瑞当即通电全国,组建"讨逆军"。十二天后,辫子军溃不成军,张勋躲进荷兰使馆。段祺瑞"三造共和"的威名传遍天下,徐树铮也重掌陆军次长大权。

然而,新的麻烦接踵而至。国会里的议员们处处与段祺瑞作对,南方孙中山又发动了护法战争。徐树铮献计道:"不如另起炉灶。"

安福胡同内,一座不起眼的宅院日夜灯火通明。王揖唐、曾毓隽等人在这里领着重金,按照徐树铮的指示收买议员。短短数月,一个完全听命于皖系的"安福国会"就此诞生。

南方,孙中山怒斥:"此乃假共和之名,行专制之实!"护法军政府正式成立,南北对峙之势愈演愈烈。

1918年初春,一封密电送到徐树铮手中。他阅后大喜,立即约见奉天代表。

"告诉雨帅,冯国璋从日本订购的军火不日将到秦皇岛。"徐树铮意味深长地说,"这可是天赐良机。"

三日后,奉军突然出现在秦皇岛码头。带队军官高声宣布:"奉大总统令,此批军火暂由我军保管!"两万七千支崭新的三八式步枪,就这样落入张作霖和徐树铮之手。

冯国璋闻讯暴怒,却无可奈何。在各方压力下,他不得不再次请段祺瑞出山组阁。徐树铮站在总理府的花园里,望着盛开的桃花,嘴角泛起一丝冷笑。

他不知道,命运的齿轮已经开始转动。三个月后,他将亲手点燃一场震惊中外的政治风暴,而这场风暴,终将吞噬他自己...

061918年6月的天津卫,闷热的空气中弥漫着阴谋的味道。直系军阀曹锟正在利顺德饭店大摆宴席,邀请各方势力商议停战事宜。觥筹交错间,一个意外的身影出现在会场——正是直系元老陆建章。

"陆将军别来无恙啊!"徐树铮笑容可掬地迎上前去,手中折扇轻摇,"在下在奉军司令部备了上好的龙井,不知可否赏光一叙?"

陆建章眯起眼睛。五年前,正是这个"小扇子"用计将他从陕西督军宝座上拉下马。但想到如今直系势大,量他徐树铮也不敢造次,便昂首道:"徐次长盛情,陆某岂敢推辞?"

6月14日午后,奉军司令部密室。徐树铮亲自为陆建章斟茶:"当年之事,实在是各为其主..."话音未落,屏风后突然闪出卫兵,黑洞洞的枪口抵住了陆建章的后心。

"砰!"

枪声惊飞了院中的麻雀。徐树铮慢条斯理地掏出手帕,擦拭溅到衣袖的血迹,对闻声赶来的副官吩咐:"给冯总统发电,就说陆建章勾结乱党,意图不轨,已按军法处置。"

总统府内,冯国璋拿着电报的手不住颤抖:"这、这徐树铮是要造反吗?!"段祺瑞闻讯也是大惊失色,连夜召集幕僚商议对策。

"糊涂!"段祺瑞拍案怒斥,"陆建章是北洋元老,你怎敢..."徐树铮不慌不忙地拱手:"老师明鉴,此人暗中串联直系,迟早是我皖系心腹大患。"

在段祺瑞的周旋下,这场风波最终以"剿匪有功"搪塞过去。同年十月,在徐树铮操控的"安福国会"运作下,徐世昌就任大总统,皖系势力如日中天。

071919年初,外蒙古在沙俄残余势力怂恿下宣布独立。徐树铮闻讯拍案而起:"祖宗之地,岂容分裂!"他亲率八千精锐挥师北上,在库伦城外摆开阵势。

俄国领事馆内,白俄军官们正在举杯庆祝。突然卫兵慌慌张张冲进来:"不、不好了!中国军队把炮口对准了领事馆!"

徐树铮一袭戎装,在寒风中傲然挺立:"限尔等二十四小时内离境,否则..."他抬手一挥,身后炮群齐声怒吼,震得俄国领事手中的伏特加洒了一地。

短短月余,外蒙古重归中华版图。孙中山闻讯,亲笔题赠"当代班超"四字。消息传回北京,皖系上下欢欣鼓舞,却不知危机已然临近。

1920年7月,直系曹锟联合奉系张作霖突然发难。徐树铮急调边防军入京,将总统府团团围住,逼徐世昌下令罢免曹、吴。谁料张作霖虚与委蛇,暗中却调集大军入关。

廊坊战场上,皖军正与直系杀得难解难分。忽然东北方向烟尘大作,数万奉军如潮水般涌来。段祺瑞在指挥部接到急报,手中茶杯"啪"地摔得粉碎:"雨亭误我!"

兵败如山倒。段祺瑞黯然退隐天津租界,徐树铮则化装成商人,乘夜色潜逃。站在驶往上海的轮船上,他望着渐行渐远的天津港,手中折扇"唰"地合拢:"早晚有一天..."

海风呼啸,将未尽的话语吹散在波涛之中。这位搅动民国风云的"小扇子"不会想到,六年后,他将在廊坊车站迎来生命的终点。冯玉祥的子弹,将为这段传奇画上血色的句号。

081924年的北京城,秋意正浓。一场突如其来的政变打破了古都的宁静。冯玉祥临阵倒戈,率军杀回北京,将总统曹锟囚禁在中南海延庆楼。紫禁城内,溥仪正用着早膳,鹿钟麟已带着士兵闯了进来:"请皇上即刻移驾!"

兵败的直系将领吴佩孚仓皇南逃,冯玉祥与张作霖共掌北京大权。为平衡各方势力,他们请出隐居多年的段祺瑞出任"临时执政",同时向广州的孙中山抛出橄榄枝。

段公馆内,徐树铮为恩师斟上一杯热茶:"老师,此番出山,需得列强支持方可立足。"段祺瑞颔首:"正欲遣你出使欧美。"

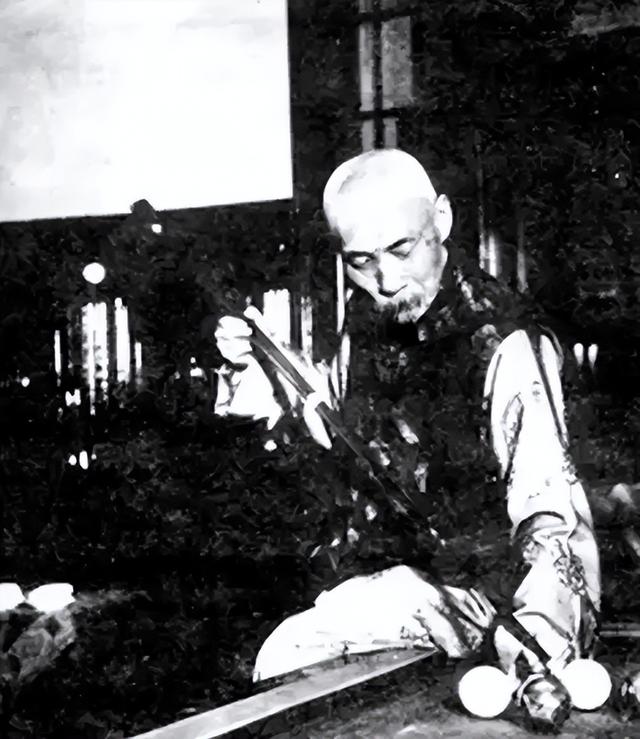

1925年初春,徐树铮以特使身份踏上了远洋轮船。在伦敦皇家学院,这位中国将军身着长衫,抚琴讲解《广陵散》,让满座绅士惊叹不已。柏林街头,德国政府以元首礼遇相待,军乐队奏响《义勇军进行曲》——原来一战期间,徐树铮曾秘密援助德国军火,这份人情,德国人始终铭记。

十一月寒风乍起,徐树铮结束考察回到上海。段祺瑞急电:"暂勿返京!"原来冯玉祥已放出风声——这位陆建章的外甥,始终记着杀舅之仇。

但徐树铮何等傲气?11月26日,他执意北上。北京站月台上,段祺瑞派来的心腹低声警告:"冯玉祥已布下天罗地网!"徐树铮淡然一笑:"大丈夫行事,何须畏首畏尾?"

11月29日深夜,开往天津的列车在廊坊站突然停下。一队士兵粗暴地闯进包厢,将身着睡衣的徐树铮拖下列车。站台上,陆建章之子陆承武早已等候多时。

"徐树铮!还我父亲命来!"枪声划破夜空,这位曾经叱咤风云的"小扇子"倒在血泊中,终年45岁。

消息传来,段祺瑞老泪纵横,却只能以国葬厚殓爱徒。随着徐树铮的离世,皖系最后的希望也随之湮灭。回望这位北洋怪杰的一生——以神童之姿入世,以纵横之术弄潮,最终却倒在阴谋的枪口下,怎不令人扼腕长叹?