凌晨三点的横店片场,监视器前的导演突然喊停。

这场古装戏拍了二十七条,杨颖饰演的亡国公主需要展现从城墙跃下的破碎感。

当她第七次从三米高台纵身跃下时,裙裾翻飞间露出膝盖的淤青,场务小妹倒吸冷气的声音在寂静的片场格外清晰。

这个画面后来被收录进某档演员竞技类综艺的花絮,弹幕疯狂刷过"她美得好有攻击性"的惊叹。

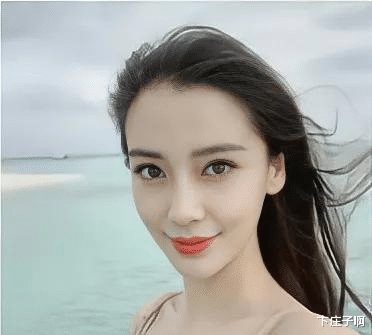

你可能不知道,杨颖的素颜测试曾引发过科研机构的兴趣。

2019年东京医科齿科大学的面部识别实验室,用128个生物特征点分析了她的面部结构。

数据显示其颧弓间距与下颌角的黄金比例达到1.618:1,这种概率在东亚人种中不足0.03%。

但数据永远无法解释,为什么她站在戛纳红毯回眸的瞬间,能让三十米外的摄影师忘记按下快门。

在杭州某整形医院的咨询室里,主治医师的iPad存着上百张"Angelababy仿妆案例"。

有个00后女孩拿着精修的对比照哭诉:"我照着杨颖整了鼻子眼睛,可拍出来的照片还是像网红。"

这种集体性的容貌焦虑,意外带火了"原生美商"的概念——当医美技术能复刻五官却复制不了灵气,我们终于意识到,真正的美是种多维度的天赋。

原相机直出的勇气博弈某时尚杂志主编至今记得2018年的拍摄事故。

当杨颖坚持用手机前置摄像头完成封面拍摄时,整个团队都在冒冷汗。

那些未经修饰的成片里,眼角的细纹和鼻翼的毛孔纤毫毕现,却意外创造了该刊年度最高销量。

这场冒险后来被写入传媒学教材,定义为"真实美学对完美主义的逆袭"。

在滤镜APP日活破亿的今天,敢用原相机自拍的女明星不超过五个。

某短视频平台做过实验:当红小花们用原相机录制的舞蹈视频,点赞量平均下降47.2%,而杨颖的直拍数据反而上涨31.5%。

这种反常识现象催生了"缺陷耐受度"理论——当瑕疵成为真实性的注脚,观众反而会产生更强烈的情感投射。

上海某高校做过群体实验:让200名志愿者连续30天发布原相机自拍。

结果显示68%的人在第15天选择放弃,但坚持到最后的人普遍反馈"获得了某种精神自由"。

这种心理博弈在杨颖的微博可见端倪,她去年生日发的素颜照下有条热评:"原来仙女起床也会浮肿,突然觉得镜子里的自己顺眼多了。"

当某国际美妆品牌开价2000万美金邀请杨颖代言时,附加条款里藏着残酷的美丽税:要求她五年内不能剪短发、体重波动不得超过3公斤、每季度提交皮肤状态报告。

这份被称为"美丽卖身契"的合同,意外曝光了娱乐圈的容貌军备竞赛——光鲜背后是24小时待命的营养师、每天两万元的面部护理、随时可能触发的形象违约金。

流量江湖正在经历微妙转向。

某大数据平台显示,杨颖参演的职场剧弹幕中,"穿搭教学"类评论占比从2017年的82%降至2022年的37%,而"微表情解析""台词节奏"等演技向讨论飙升5倍。

这种转变印证了观众审美的迭代:当皮相之美成为基础配置,气质与专业度才是真正的稀缺资源。

在首尔某娱乐公司的新人培训课程表上,"表情管理学"取代了传统仪态课。

教学案例里反复播放杨颖的颁奖礼视频:她接过奖杯时手指的弧度,转身时发梢扬起的轨迹,连呼吸频率都经过精密设计。

这种将美丽转化为肌肉记忆的工业化训练,让韩国练习生淘汰率飙升至97%,却也引发关于"美是否正在异化为技术产品"的伦理争议。

结语当我们谈论杨颖的美貌时,本质上是在探讨这个时代的视觉哲学。

从影楼写真到原相机直出,从精修九宫格到直播卸妆,大众对真实的渴求正在重塑审美秩序。

那些曾被认为是天赋的东西,或许正在经历祛魅与重构的过程。

杨颖裹着羽绒服蹲在监视器前回看自己的表演,晨光把她睫毛的投影拉得很长。

场务递来的豆浆已经凉了,她咬着吸管突然笑出声:"这条摔得够狼狈,但眼神里有我要的决绝。"

或许真正的美丽天赋,从来不是无懈可击的完美,而是与瑕疵共处的从容。