十四万的车也能配激光雷达和城市NOA?这在几年前简直是天方夜谭,而如今,随着技术的进步和成本的下降,“智驾平权”的浪潮正席卷而来。 曾经只有高端车型才能享受的智能驾驶辅助系统,如今正逐渐成为普通消费者的囊中之物。然而,面对市场上琳琅满目的智能驾驶配置,消费者该如何选择?是追求堆料,还是注重实际体验?今天,我们就来聊聊,如何在这个“智驾平权”的时代,选到一辆真正适合自己的智能驾驶汽车。

首先,我们必须明确一个概念:智能驾驶并非万能的。它只是一个辅助系统,并不能完全取代驾驶员的操作。 目前市面上大部分的智能驾驶系统都还处于L2级别的辅助驾驶阶段,驾驶员仍然需要时刻保持警惕,随时准备接管车辆。 不要被“自动驾驶”、“无人驾驶”等宣传噱头所迷惑,理性看待智能驾驶技术的现状和局限性。

那么,如何评价一辆车的智能驾驶性能?哪些指标值得我们关注?

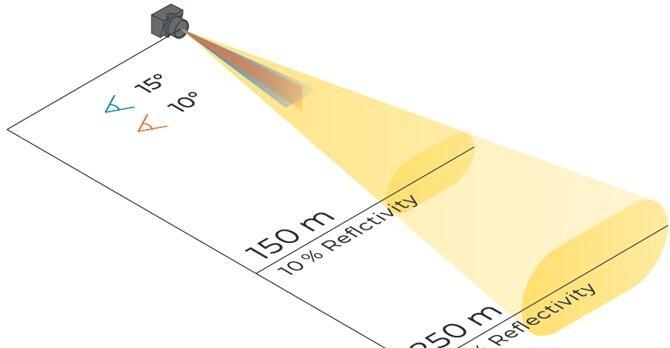

激光雷达作为智能驾驶的“眼睛”,其重要性不言而喻。它能够快速、精准地感知周围环境,为车辆的决策提供关键数据。 相比于传统的摄像头和毫米波雷达,激光雷达在恶劣天气下的表现更加稳定,能够有效提升安全性。 然而,并非所有激光雷达都是一样的。 我们需要关注两个关键参数:线束数量和探测距离。 线束数量越多,分辨率越高,感知的细节也就越丰富;探测距离越远,车辆就能更早地发现障碍物,预留更多反应时间。 目前市面上主流的激光雷达线束数量为128线,部分高端车型已经配备了192线甚至更高线束的激光雷达。 探测距离方面,200米已经成为一个比较常见的标准,一些更先进的激光雷达甚至可以达到300米以上。

除了激光雷达,算力平台也是影响智能驾驶性能的关键因素。 它就像汽车的“大脑”,负责处理来自各种传感器的数据,并做出相应的决策。 算力越强,车辆的反应速度就越快,处理复杂场景的能力也就越强。 目前市面上常见的智驾芯片包括地平线征程系列、华为昇腾系列、英伟达Orin系列等。 不同芯片的算力差异很大,从几十TOPS到上千TOPS不等。 消费者在选车时,可以根据自己的需求和预算选择合适的算力平台。 例如,如果只是想体验基本的辅助驾驶功能,如ACC自适应巡航和LKA车道保持,那么几十TOPS的算力就足够了。 但如果想要体验更高级的功能,如城市NOA,那么就需要选择算力更高的平台。

除了硬件配置,软件算法也是决定智能驾驶体验的重要因素。 不同的车企,甚至同一车企的不同车型,其智能驾驶算法的风格也会有所不同。 有些车企的算法偏向保守,注重安全性;有些则更激进,追求驾驶乐趣。 消费者可以根据自己的驾驶习惯和喜好选择合适的算法风格。 例如,特斯拉的FSD以其激进的驾驶风格而闻名,而一些国内品牌的智能驾驶系统则更注重舒适性和安全性。

在实际选车过程中,除了关注以上提到的硬件和软件指标,我们还可以通过一些实际测试来评估智能驾驶系统的性能。 例如,接管率就是一个非常重要的指标。 接管率指的是在一定里程内,驾驶员需要接管车辆的次数。 仅仅意味着价格的下降,更意味着智能驾驶技术的普及和应用场景的拓展。 以前,智能驾驶主要应用于高速公路等路况简单的场景。 而现在,越来越多的车型开始支持城市NOA功能,可以在复杂的城市道路环境下实现自动驾驶辅助。 这无疑将极大地提升驾驶的便利性和安全性。

然而,我们也要清醒地认识到,智能驾驶技术仍然处于发展阶段,距离真正的“无人驾驶”还有很长的路要走。 在享受智能驾驶带来的便利的同时,我们也要时刻保持警惕,不要过度依赖智能驾驶系统。 安全驾驶,永远是第一位的。

根据高工智能汽车研究院的数据,2023年上半年,中国市场L2级辅助驾驶乘用车新车前装标配搭载率达到34.6%,同比增长10.1个百分点。 这表明,智能驾驶技术正在快速普及,越来越多的消费者开始体验到智能驾驶带来的便利和安全。 预计未来几年,随着技术的进一步成熟和成本的进一步下降,智能驾驶的普及率还将继续提升。

选购智能驾驶汽车,不仅要关注硬件配置和软件算法,还要结合自身的实际需求和驾驶场景进行综合考虑。 不要盲目追求高配置,也不要被低价所诱惑。 选择适合自己的,才是最好的。 在这个“智驾平权”的时代,希望每一位消费者都能找到自己的智能驾驶伙伴,享受科技带来的美好出行体验。