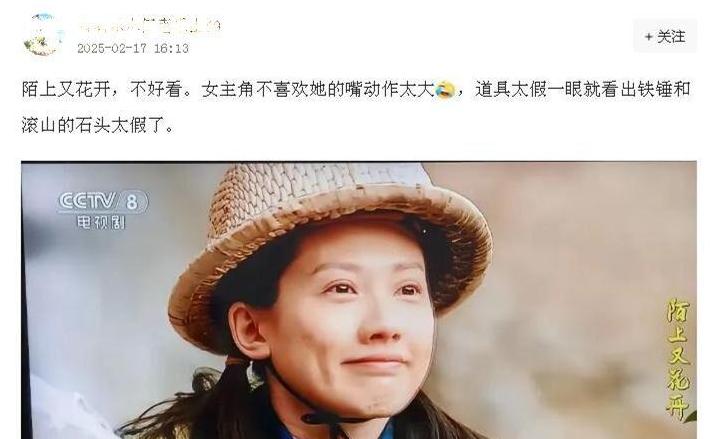

一开场就是一个“壮观”的修路场面:烈日炎炎下,铁姑娘队挥舞着大锤,炸山放炮。

“一锤接一锤”,看着不费什么劲儿,就把一块大石头敲出了个炮眼。

这场景乍一看是挺热血,可不少观众却顺手按下了暂停键,仔细盯着画面瞧:大锤的质感有点问题,看起来不像铁的,更像是个塑料道具。

“这得有多轻,要不然她们咋这么轻松就抡起来了?

”弹幕一片吐槽。

更让人疑惑的是,那炮眼竟然凿得又快又直,怎么看都像是用水钻打出来的。

这开局的场景,让不少观众开始琢磨,剧组在真实性上是否用心了。

其实,这部《陌上又花开》从题材来看是部励志年代剧,修路、改生活、水与火的交融……都涉及到农村题材的主旋律故事。

有些细节却总让观众出戏,为这部剧的讨论热度添了不少柴火。

塑料大锤与水钻炮眼,修路场景为何引起关注

说到上山修路,生活过农村的人都有些体会。

这是一件耗力气的活儿,不仅需要技术,更需要扎实的工具和丰富的经验。

但在《陌上又花开》中,铁姑娘队的表现过于“轻松”,抡着一个疑似“塑料大锤”的道具刷了两下,再配合几个特写镜头,炮眼竟然精准地炸开了。

这明显脱离了观众想象的真实场景,难怪会惹来争议。

不少网友吐槽,一场本该充满汗水与艰辛的劳动场景,却被呈现得像做游戏。

“铁姑娘用大锤敲石头,好像在演一场舞蹈。

”“如果是这样,是不是所有村民都能上阵施工?

”看多了这些留言,你会发现大家并不是挑刺,而是真的希望在剧里感受到些实实在在的力量。

数据也能佐证这一点。

有网友特意查过真实爆破施工的炮眼打磨过程,需要的是精细的手工操作与器械辅助,手持铁锤几乎难以完成。

虽然电视剧是艺术创作,但也许更加细腻的表现会让故事更具说服力。

滑坡跑错方向?

剧情逻辑成为讨论焦点除了塑料大锤和水钻炮眼,还有一个场景也被网友拿来反复“研究”。

那是铁姑娘队在山上修路时突发的一场滑坡。

本来这种突发灾害应该是一场紧张的戏,观众期待看到的是村民们如何快速反应,安全撤离。

剧中呈现的画面却让人大跌眼镜:村民们不仅没躲开滑坡,还跟着土流一起往坡下跑。

“滑坡不是应该往两边跑吗?

他们这是在抢位置被埋吗?

”不少观众发出了相似的疑问。

至于剧情的逻辑,这样的设定一时半会儿还真难让人接受。

要知道,滑坡的逃生方向在农村生活常识中,是被反复强调的基本要点。

铁姑娘队却给人呈现了一种“不反应”的状态,这多少有点让人意难平。

不仅如此,这场滑坡的效果也让人疑惑。

剧中修建的山体明明是一块硬邦邦的石头山,但滑坡滚下来的土却显得格外丰富。

有人开玩笑说:“这土是剧组提前埋伏好的吧?

”在网友幽默的调侃背后,传递出的是对细节的不满。

如果导演在拍摄时能多些推敲,或许观众的体验会好上一些。

细节失真实,剧服道化的年代感缺失问题说起年代剧,观众们想要的是那种扑面而来的怀旧气息,特别是在农村题材的戏里,服装、道具、演员状态等细节往往至关重要。

不过,《陌上又花开》显然在这方面有些“掉链子”。

剧中,铁姑娘队的姑娘们一个个顶着“细皮嫩肉”的脸庞,穿着光鲜整洁的服装。

这和村里修路的艰苦环境怎么看都有些违和。

有人打趣道:“看这油光光的脸,真不像在山里干活,倒像是哪家的大小姐来体验生活的。

”对比一些经典年代剧,比如《小巷人家》的闫妮和蒋欣,她们凌乱的头发、满是褶皱的衣服,反而让人信服她们是剧中的角色。

而在这部剧中,一些观众觉得演员与角色之间始终隔着一层屏障,难以共情。

道具的问题也不容忽视。

农村修路大锤和锄头是主要工具,但这些“新”的不像话的道具,却让人一眼就感觉是道具组的“批量工厂货”。

这些细节上的疏漏,无疑也进一步放大了剧集的争议点。

励志故事之外,《陌上又花开》为何争议不断

即便争议不断,这部剧也不乏可取之处。

故事的主线聚焦农村发展与改变命运的主题,尤其是在刻画村支书马春秀的个人成长时,展现了她从女孩到强者的蜕变。

这种敢于担当、为村子利益拼命付出的形象,是许多农村题材剧的核心价值。

但正因为有了好的故事价值,观众对于细节的质疑才会如此集中。

一个真实的细节往往能够让剧情更扎实,让人物更真实,这不仅是对剧中村民的尊重,也是对观众观感的认真态度。

主旋律剧不是不能有戏剧化表现,但那些脱离生活的刻意设计反而容易遭到反噬。

细节,是让人相信故事和角色的关键。

一部好的年代剧,离不开扎实生动的细节铺垫。

从铁姑娘队的塑料大锤到滑坡的跑错方向,《陌上又花开》带来的争论,不只是一场关于影视制作的批评,更是观众对真实与用心的呼唤。

电视剧或许是虚构的,但观众眼里,它从来是生活的一部分。

希望创作者们能从这些争议中获得启发,这样未来的剧作,或许会更令人满意。