你能想象,一个三岁的小女孩被母亲遗弃,成长过程中父爱缺失,命运对她并没有特别温柔,甚至可以说是冷酷无情。

这样的背景下,她竟然逆袭成功,成为了“跳水女皇”,登上世界之巅,创造了无数荣耀。这样一个故事,你会觉得难以置信吗?但这就是陈若琳的真实人生。

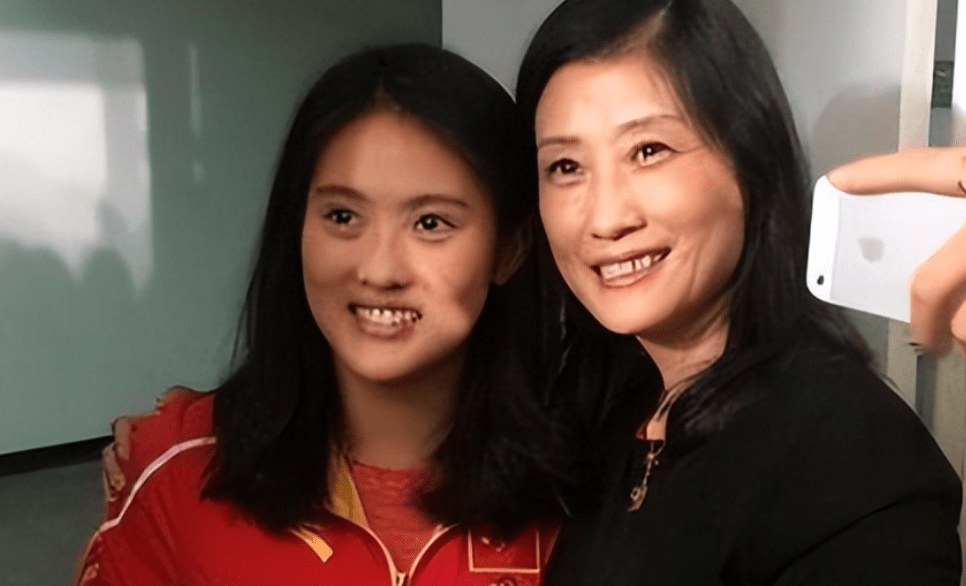

陈若琳的成功,并不是凭空而来的。在她14岁那年,命运给了她一次重要的机会。全国跳水锦标赛上,她凭借过人的天赋和稳健的发挥,脱颖而出,吸引了“跳水掌门人”周继红的目光。

这一眼,让她的人生发生了天翻地覆的变化。周继红的慧眼识珠,直接让她走进了国家队,也让她的跳水之路有了更加宽广的舞台。

这背后的含义,或许很多人没有意识到——一个好的教练,往往能够看出运动员潜在的能力,并给予他们正确的指导和机会。这对一个运动员来说,可能是一次改变命运的机遇,甚至决定了他们一生的成就。

周继红作为陈若琳的伯乐,成了她迈向巅峰的重要推手。有人说,成功的人背后,总有一个伟大的导师,但也有人认为,成功的运动员最终要靠自己努力。而陈若琳,正是两者的结合体。

2008年北京奥运会,无疑是陈若琳人生的一个里程碑。这一年,她不仅与搭档王鑫携手夺得女子双人10米台金牌,还在个人项目中斩获了金牌。

这一双一金的成绩,不仅巩固了她在国际跳水界的地位,也让中国跳水队的“梦之队”成为了世界跳水的强大力量。

北京奥运会的这两枚金牌,直接让陈若琳跻身世界跳水运动员的顶尖行列。她的表现无疑让人感到震撼,但也反映了中国跳水的强大实力。就像是一颗明珠在万千水滴中闪耀,陈若琳成了这个时代的跳水代表之一。

然而,成功并不总是只有光鲜亮丽的一面。每一枚奖牌背后,都藏着无数的艰辛与努力。

说到陈若琳的成长经历,我们不得不提到她复杂的家庭背景。她的父母在她幼年时就已经离婚,而她在三岁时被母亲遗弃。

可以说,这个命运的开始并不友好。父亲在她成长过程中,也并没有给予太多的陪伴,父女关系相对疏远。

这种缺失的亲情,给她的内心留下了不小的伤痕。她从小便明白,生活并不总是公平,爱也并不是每个人都能得到。

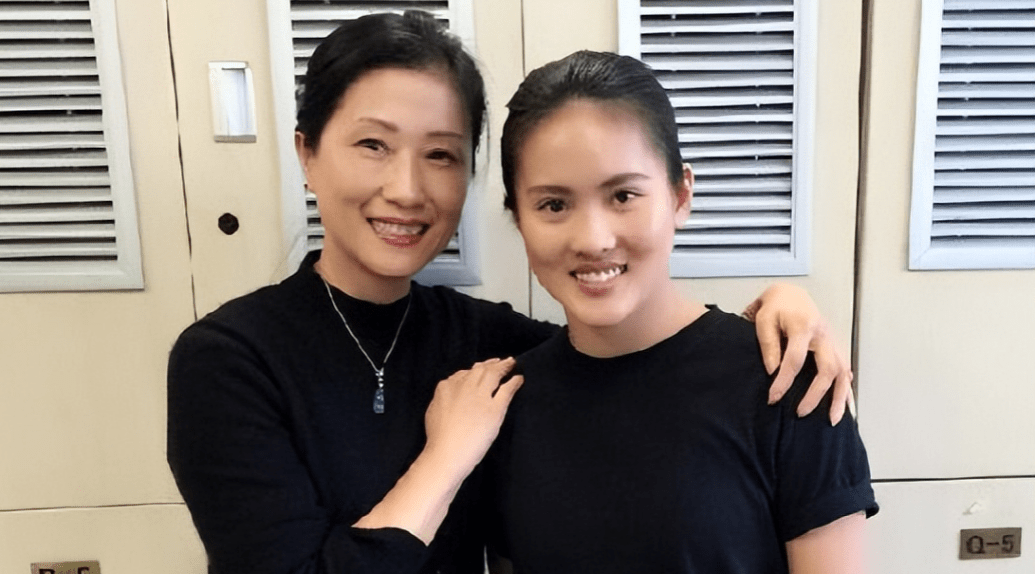

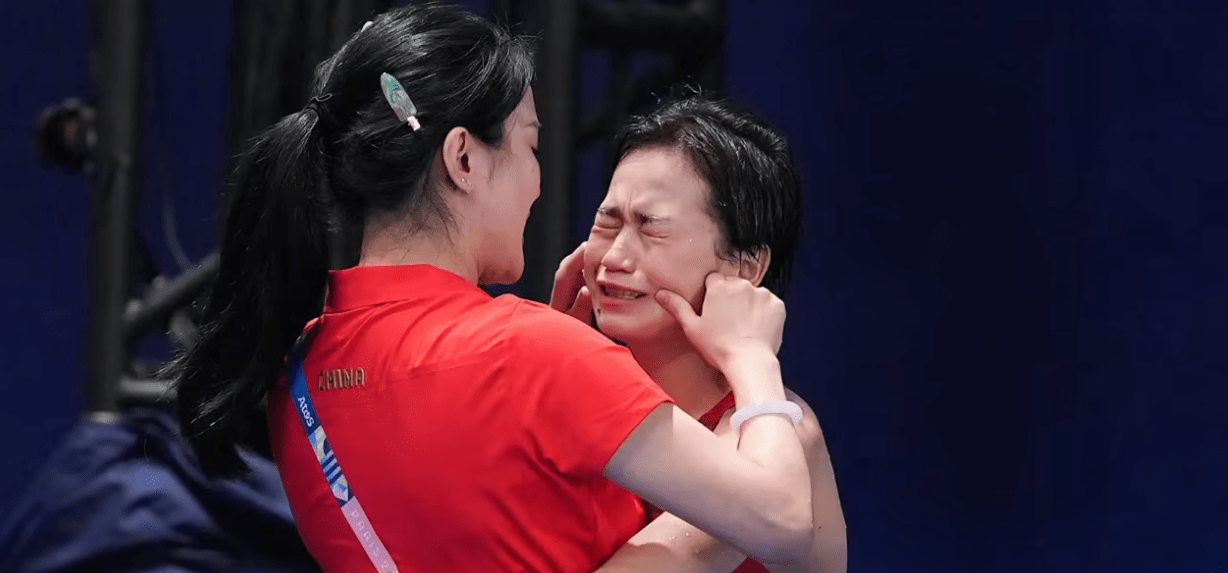

尽管如此,陈若琳没有让这些痛苦成为她人生的沉重包袱,反而在退役后的某一天,与阔别多年的生母重新相认,修复了与母亲的关系。

她的宽容和释然,成为了她人生中最重要的力量之一。这种亲情的重建,或许是她能够迎接人生挑战、完成自我超越的根本动力之一。

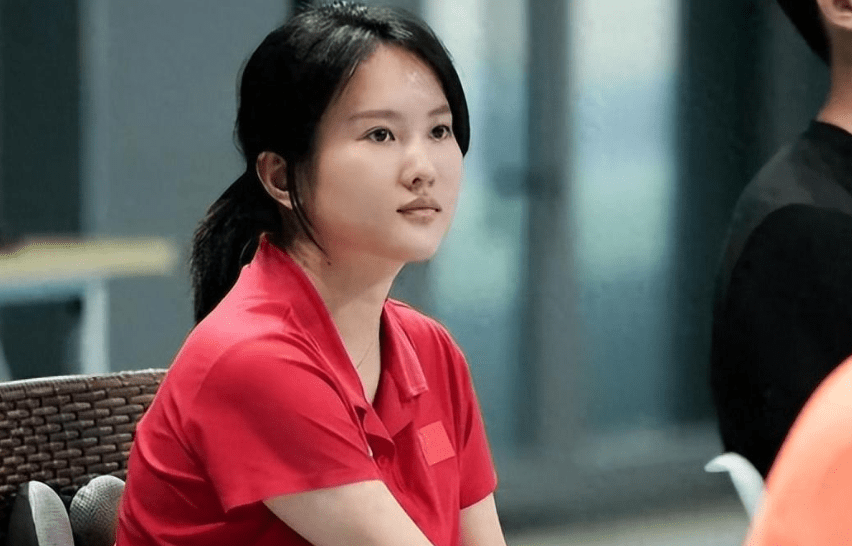

2017年,陈若琳退役后并没有消失在人们的视线里,而是以另一种身份继续活跃在跳水圈内。

她成为了国际泳联跳水委员会的裁判长。作为退役运动员转型为裁判,她不只是继续参与跳水比赛,而是在一个全新的领域中,用她多年的专业经验和对跳水的深刻理解,为全球跳水事业贡献力量。

作为裁判,她不仅是比赛的监督者,更是规则的制定者和影响者。她的决策和评判,直接影响着世界跳水比赛的走向,也让中国跳水的国际影响力得到了进一步提升。

这一角色的转变,反映了陈若琳在赛场之外的智慧与执着。而她这种从选手到裁判的转型,也为其他退役运动员提供了一个很好的榜样。它告诉我们,退役并不意味着人生的终结,而是新的挑战与成长的开始。

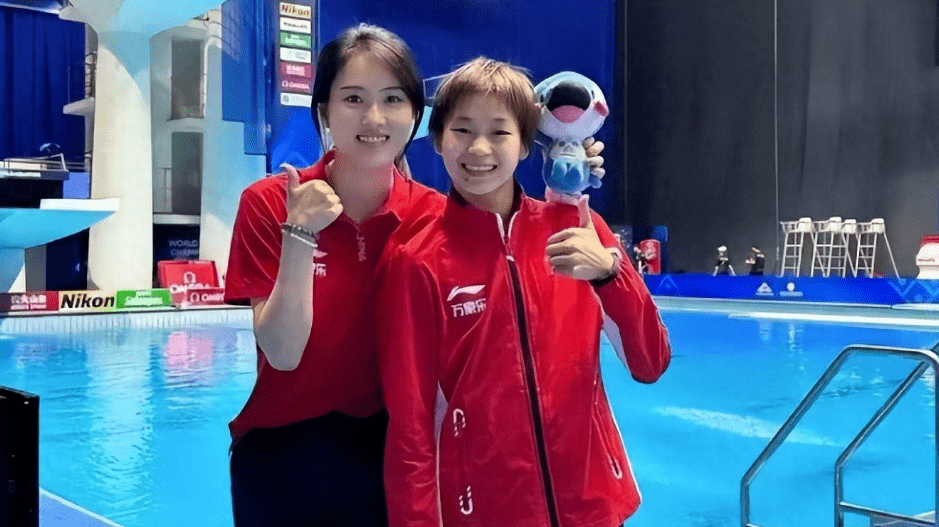

除了作为裁判,陈若琳还开始在跳水队担任教练,培养了包括全红婵在内的众多后起之秀。

作为教练,她不仅传授跳水技巧,更重要的是,她把自己多年在赛场上积累的心理调节经验,传递给年轻的运动员们。这种传承,成为了中国跳水事业可持续发展的关键。

陈若琳与全红婵的师徒关系,尤其让人关注。全红婵作为中国跳水队的未来新星,正是在陈若琳的悉心指导下,逐渐崭露头角,成为国际跳水舞台上的新宠。

陈若琳的成功,不仅体现在她个人的奖牌和荣誉上,更体现在她对年轻一代的培养与影响上。

这种从冠军到教练的身份转变,显示了她不仅是跳水运动的传奇,更是文化与精神的“传递者”。

陈若琳的故事,不仅仅是一个体育传奇。她从被遗弃的孤儿到世界冠军,再到跳水队的教练和国际裁判,人生经历了许多曲折与波折。

但她从来没有让命运的苦难击倒过自己,反而通过自己的努力和坚持,不断翻盘,书写了属于自己的传奇。每一次的跃水,都是对自我的超越,每一次的跳跃,都是对生活的挑战。

她的成功背后,是坚韧不拔的意志和不懈的努力;而她的成长,告诉我们,命运或许不公平,但如果我们敢于拼搏,也能创造属于自己的辉煌。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。