全文共1691字,阅读时间约3分钟

在科技落后的时代,生产力是非常低下的。这就意味着,人类很难战胜自然。在这种情况下,人类只能寄希望于朝廷能够拯救他们。

所以历朝历代,救灾都是重中之重。至唐代,随著时间的推移,已积累了大量的灾害经验,唐代的治水体制是受“天人感应”学说的影响而形成的。

简而言之,儒家认为,这场浩劫,是因为他们的皇帝犯了错误。就是帝王,他的所作所为,都会影响到百姓,这实在是太不合理了。

所以要解决这场灾难,第一件事就是让陛下承认自己的错误。接下来就是救援行动的安排,还有后续的支援。这也是一种对皇室权力的掌控。

1、自然条件

唐代,洪水、旱灾、蝗灾、地震、风雹、瘟疫等灾害是最大的灾害。这将会对当地居民的生活造成直接的影响,就是蝗灾,也会对来年的庄稼造成直接的影响。

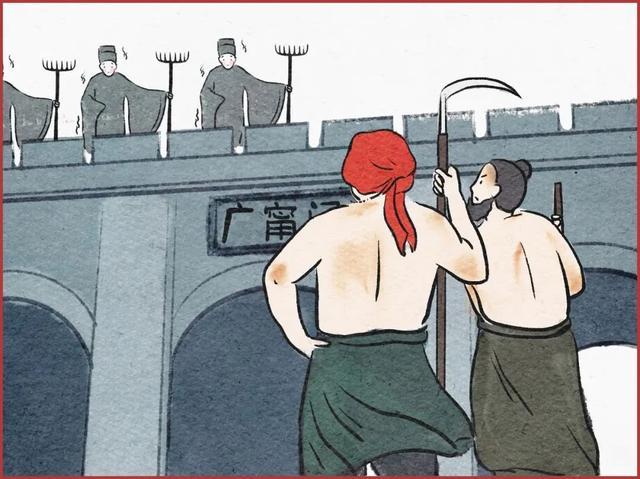

那个时候,大部分都是以农业为主。所以一旦农事有了问题,可不仅仅是平民会挨饿。就算是地方政府的财政,也会受到影响。甚至,还有一些灾难,会随之而来。

因为干旱,洪水等灾害。将会造成大量的动物和人类的死亡。而且,恢复速度并不是很快。而且,那个时候,并没有什么治安问题。

这也是为什么会出现瘟疫的原因。如果是瘟疫的话,那就更是无法控制了。一旦朝廷无力应对,那就是叛乱。所以灾难的处理,才是最重要的。

2、顺天而行,必有奖励

自从儒学占统治地位以来,君权神授的“天人合一”理念就一直被奉为“正统”。所以,这就是皇帝的由来。这并不只是皇上是否相信。

因为这些年来,所有人都接受了这样的教育。只有这样,他们才会心甘情愿的,接受自己的上位。

而当天灾降临时,身为天之子的皇帝陛下就不得不出手了。所以,在古代的灾难中,皇帝都会先下一道旨意,然后才会进行救济。一来可以让百姓安心,二来,也能让皇上看起来,他已经尽力了。

所以,当灾难频发的时候,百姓们就会对皇帝的统治产生怀疑。那些亡国之主,在临死前,都会对自己的所作所为做出评价。

1、皇权与政治

所以一旦出现天灾,无论是政治还是皇室,都会受到很大的影响。史书上说:“国有失道者,天必先降祸;不能自省,就以诡异的方式提防;不懂变化,就会受伤,甚至会失败。”

因此,如果在乱世中出现灾难,那就是朝政的一个引子。在这段时间里,皇帝的权力是最薄弱的。所以,才会有一种感觉,就像是古代的帝王,遇到了困难,却无法带领百姓度过难关。

所以,他必须要尽快解决这个问题。而皇帝也会通过清理内廷来消除公众的不满。同时,为了安抚人心,也会进行特赦。以唐太宗为代表的关中,就是大旱之年。

所以,皇上才会借此机会,彻查罪证,整顿官场。借口朝中有奸臣,正在清理朝堂。当然,为了巩固皇位,他也要好好反思一下。

2、农业和灾害问题

在农业领域,唐代延续了古代的祭祀习俗。大旱之时,皇帝会带者百官,一同祈祷。每到过年的时候,都会举行一场盛大的仪式。有句话说的好,国家的根基就是兵。

1、政治手段

在政治上,特赦是解决问题的根本手段。因此,对于囚犯而言,灾难就是保命的手段。而且在灾难来临的时候,刑部大理寺的审案质量也会水涨船高。虽然这和灾难无关,但却让人安心了不少。

2、唐代的赈灾

当然,在那个时代,也有很多的救灾措施,比如在唐代,就有了水利建设。“水部郎中、员外郎,统领川读、破池之政,引渠”

完善水利设施,是防止干旱、洪涝灾害的直接手段。此外,还有郑国渠等先朝遗留下来的水利设施,随着王朝的发展,其安全性也在不断提高。

虽然在唐朝的时候,也有过一些赈灾方面的经验,但与现在相比,却是差了许多。这就是基于天人感应的理论。如果用这样的方式来解释这场灾难的起因,必然会让他们在以后的日子里,再也找不到更好的源头。这样下去,天劫就不会再有了。

事实上,这种迷信思想,在某种意义上,也成为了朝中政治变革的一个托词。这也就意味着,救援的进度,会受到影响。不过,天人感应的学说,在那个时候,却是得到了朝廷的广泛认同。这也让皇上和文武百官,不得不老老实实的履行自己的职责,以免受到老天的责罚。

这也是一种间接地推动了整个社会的和谐。唐代也有许多注重民生的举措,比如修建水库、修建粮仓。

参考文献:《旧唐书》

提高效率