福建沿海某个普通小区的五楼阳台上,一只粉色的塑料水壶静静躺在角落。2023年2月15日下午2点47分,这个水壶的主人——5岁的吴欣娅在试图够取水壶时,从没有安装防护网的阳台坠落。这个时间点,距离新学年开学仅剩三天,她的书包里还装着未写完的拼音作业。

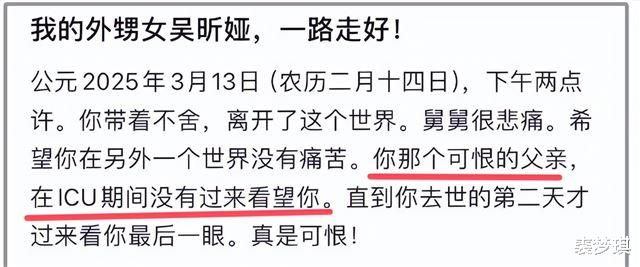

望着ICU病房里浑身插满管子的外甥女,32岁的林浩(化名)第一次意识到,那些在短视频里刷到过的儿童坠楼新闻,原来可以如此具象地撕裂一个家庭。这个在手机里存着287张外甥女照片的舅舅,此刻正经历着比丧子更复杂的悲痛——他不仅是这场意外的见证者,更是现代中国家庭结构变迁的活体标本。

在吴欣娅的追悼会上,40余个花圈中有38个来自母系亲属。这个细节犹如一柄手术刀,精准剖开了当代中国单亲家庭的典型生态。根据中国妇联2023年发布的《离异家庭儿童监护现状调查报告》,像林浩这样深度参与外甥/女养育的母系亲属,在华东地区占比已达67%,他们平均每周陪伴时间比生父多出14.3小时。

"小娅会指着超市里的变形金刚说'舅舅买这个给爸爸',可她根本不知道父亲长什么样。"林浩翻动着手机相册,2021年9月的监控画面显示,这位父亲最后一次出现是在民政局门口,手里提着印有某品牌奶茶标志的纸袋。这种"奶茶爸爸"(指离婚后只在物质上象征性付出的父亲)现象,在东南沿海城市尤为突出。厦门大学社会学院2024年的田野调查显示,79%的离异父亲与子女的实质性互动频率低于每月一次。

但传统伦理中的"舅舅"角色正在发生基因突变。在浙江某童装生产基地,31岁的张明(化名)每周要驱车60公里接送外甥上学;在深圳科技园,28岁的李婷(化名)的手机备忘录里记录着外甥女的疫苗注射时间。这些"功能性舅舅"正在重构中国式亲属关系——他们不仅是节假日的礼物派送者,更是日常养育的实际承担者。

吴欣娅坠落的阳台,其1.2米高的护栏符合国家建筑标准。但鲜为人知的是,2021年修订的《民用建筑设计统一标准》中,关于外窗防护装置的规定仍存在模糊地带。住建部2023年的抽样调查显示,华东地区2015年后建成的商品房中,完全安装隐形防护网的不足45%,这个数据在出租房领域更是骤降至12%。

这种安全隐患背后是复杂的权责关系。福州某物业经理透露:"业主群里每月都有关于防护网安装的争执,低层住户担心防盗,高层住户顾虑采光。"而在租赁市场,房东与租客往往陷入"安装防护网算不算房屋改造"的扯皮中。这种监管灰色地带,使得中国每年仍有超过3万名儿童遭遇高空坠落伤害,其中70%发生在出租屋或短期租赁房。

更值得警惕的是"看护真空"现象。吴欣娅坠楼时,其母正在15公里外的服装厂核对出口订单——这是许多单亲家庭不得不面对的现实困境。中国家庭追踪调查(CFPS)数据显示,单亲母亲平均每日有效陪伴时间比完整家庭少2.7小时,其中有31%的看护缺口由亲属填补,但仍有12%的时间段处于无人监管状态。

在吴欣娅的云端相册里,存着一段未发送的语音消息:"舅舅,今天我学会翻花绳了,等你回来..."这种数字痕迹正在催生新的哀悼方式。上海某科技公司开发的"数字生命"系统,可以通过AI技术模拟逝者音容,已有超过2000个家庭使用该服务。但这种技术引发的伦理争议不亚于其带来的安慰——78%的受访者担心这会阻碍生者的心理重建。

在更现实的层面,民间自救组织正在填补制度空白。"守护者联盟"这样的志愿者团体,在福建已建立137个"临时托护点",为单亲家庭提供紧急看护服务。他们的登记簿上记录着这样的数据:2023年共处理看护求助4127次,其中83%发生在工作日下午4-6点,这个时段正好是学校放学与家长下班的时间差。

法律层面也在悄然改变。2024年1月实施的《家庭教育促进法实施条例》,首次将"其他实际履行监护职责的亲属"纳入法律文本。这意味着像林浩这样的舅舅,未来在争取探视权或监护权时将拥有更明确的法律依据。但华东政法大学家庭法研究中心的模拟法庭显示,仍有64%的类似案例会陷入"情感事实与法律证据"的冲突中。

吴欣娅生前最爱的粉色书包,如今静静躺在舅舅家的储物柜里,拉链上挂着的草莓挂饰仍在微微晃动。这个承载着拼音本和彩色铅笔的普通书包,此刻已成为观察中国家庭变迁的微型标本——它既装着传统亲属关系的重构,也盛着现代社会的安全漏洞,更藏着数字化时代的情感寄托。

当我们凝视着社交媒体上那些转瞬即逝的悼念蜡烛时,或许更应该思考:在原子化家庭日益增多的今天,如何织就更坚韧的社会防护网?当血缘关系的定义不断被改写,法律与伦理该如何协同进化?这些问题的答案,或许就藏在某个舅舅的手机相册里,在某个未安装防护网的阳台上,在无数个"临时托护点"的登记簿中。