“电影不必迎合他人,做自己才是真正的突破。”最近,电影圈的新闻接踵而至,国内《哪吒之魔童闹海》创造了票房奇迹,国际舞台也迎来喜讯,华语片连续两部入围柏林电影节主竞赛单元。原本以为是电影圈的春天,结果却很快有了不小的反转。

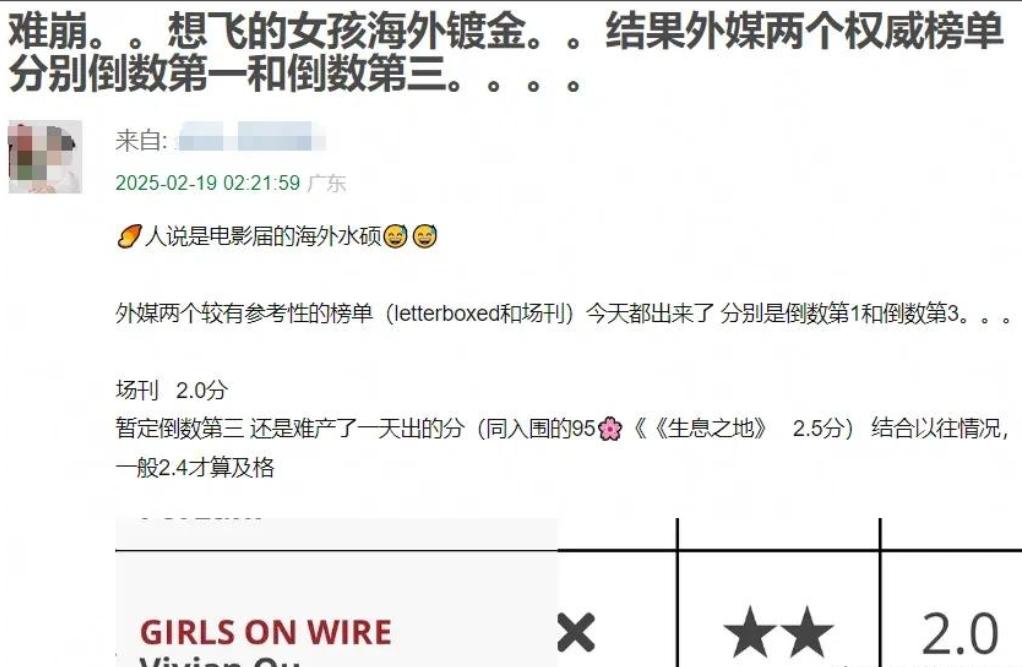

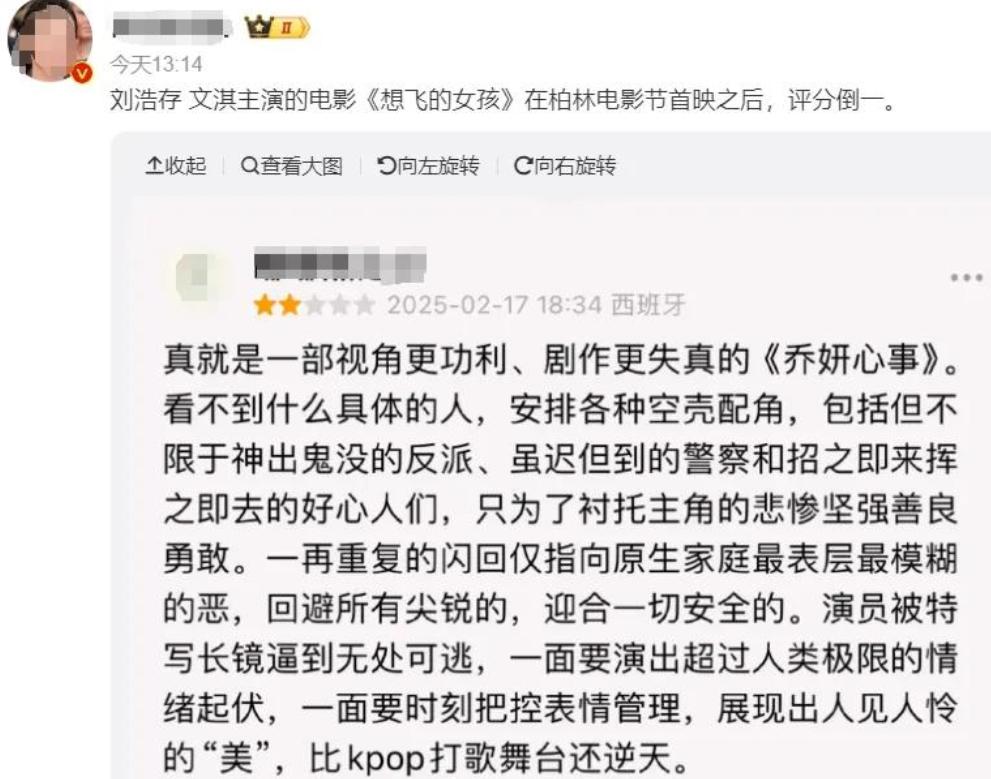

《生息之地》和《想飞的女孩》这两部影片,虽然入围了柏林电影节,但口碑却令人失望。尤其是《想飞的女孩》,不仅在评分上大跌眼镜,甚至还被批为毫无亮点。电影上映后,评价更是一落千丈,成为话题的“负面代表”。

与电影的评分不对等的是主演们的频繁出现在媒体上。刘浩存和文淇这对00后小花,在柏林电影节期间接连亮相,穿着高级定制走红毯,笑容灿烂地站在闪光灯前,宛如星光璀璨的宠儿。然而,媒体提问环节却让人大跌眼镜。记者向刘浩存询问她与角色建立联系的经历时,她的回答令人大惑不解。她先是夸赞导演的专业性,再谈起自己来到柏林电影节的高兴心情,绕了好大一圈,根本没涉及到问题的核心。这样的表现不禁让网友将其与张曼玉在国际场合的表现作对比,前者沉稳应对,后者却显得稚嫩无力。

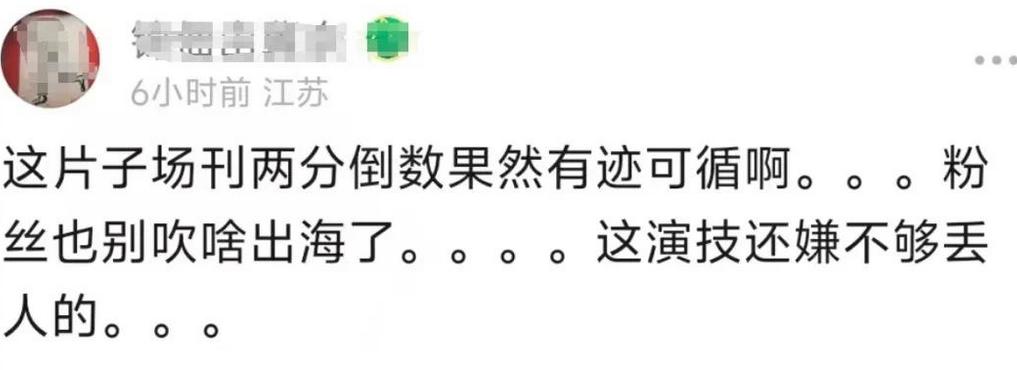

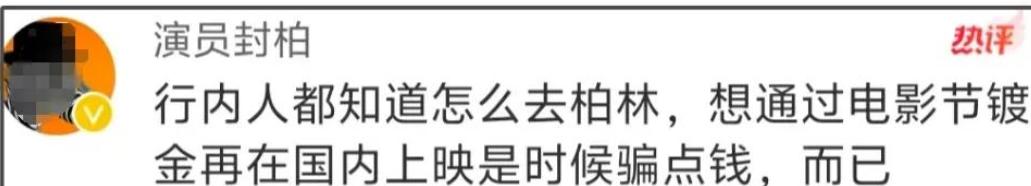

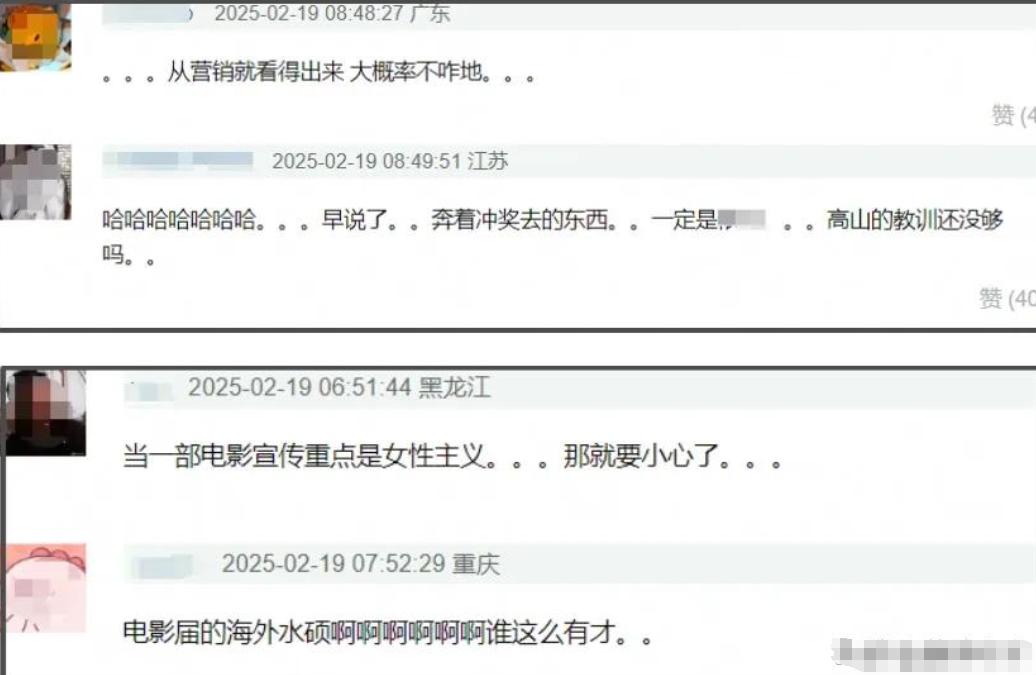

此举引发了不少人的质疑。有业内演员直言,部分华语电影参加国际电影节不过是为了“镀金”,本质上是为了给自己添光彩,而不是展示真正的电影质量。有网友打趣道,像《想飞的女孩》这样的影片去柏林电影节,似乎就像某些人出国读个“水硕”,在国外转一圈回来后,似乎就能炫耀自己有多么“国际化”。

虽然并非所有参加电影节的华语片都无可救药,但中国观众越来越聪明,审美和品位越来越高。以《哪吒》为例,这部电影的成功票房向所有人证明了:我们不需要盲目迎合国外市场的口味,只要做好中国自己的故事,观众自会买账。

《想飞的女孩》这部影片给了我们深刻的反思,它表面上打着女性主义的旗号,讲述一个苦难重重的成长故事,故事情节却充满了吸毒父亲、破裂家庭、亲情撕裂等看似深刻却又老套的元素。观众早已不再为这些重复的悲情故事买单,电影没有给人带来真正的情感共鸣。

另一部《生息之地》,尽管姚晨担任监制,背景设定也有中国特色,但影片拍摄风格却流露出某种不协调的地方,尤其是导演将河南的地方文化拍成了“陕北味”。更为尴尬的是,影片在英文翻译上的一些细节问题也被网友指出,尤其是把“过年”翻译为“Lunar New Year”,这类细节上的失误让电影的真实文化内涵遭到了削弱。

对比十年前,或许这些做法还不被太多人注意,但随着中国电影的崛起,观众对作品的要求已经提升到更高层次。过去的“海外镀金”已经不再能够轻松俘获观众的心,反而更让人觉得这种做法有些过时。

如果中国电影想要长久发展,不仅仅是追求国际奖项的认可,而是要真正地讲好自己的故事。避免盲目迎合外界的审美,更重要的是根植于本土文化的深厚土壤。全球的观众都在期待着独特且有力量的声音,而这些声音恰恰来自于我们的文化和故事。