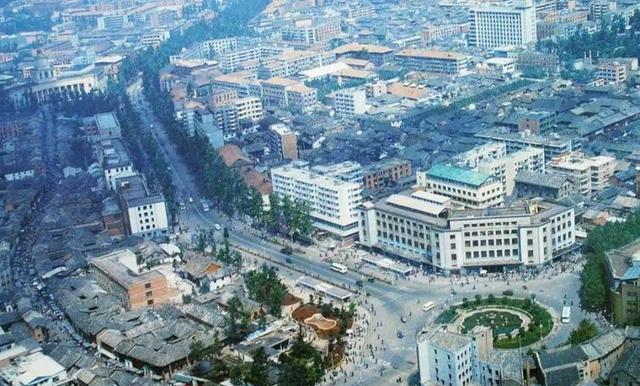

1991年的某日,一位中年男子出现在昆明市中心的标志性建筑金马碧鸡坊附近,距离仅约一公里的“省委一号院”门前。

位于昆明市中心的云南省委大院,是省级主要领导的居住区。这个被称为“一号院”的地方,虽然名字听起来很气派,但实际上就是个普通的生活小区。院内有多栋住宅楼,建筑规格都差不多,没有太大差异。这里地处繁华地段,却闹中取静,环境相对安静,适合居住。

这位中年男子提着几袋物品,在一栋平房前张望。认识的人经过时,都清楚这房子里住的是云南省委书记普朝柱一家。

普朝柱出生于1929年,是云南土生土长的彝族干部。他担任云南省委书记已近六年,在任期间勤勉务实,积极推动当地经济发展,深受民众爱戴。

1979年中越战争结束后,云南开始将重心转向经济建设。此前长期未受重用的普朝柱,在王云的举荐下进入玉溪地委领导班子,先是担任地委常委、副书记,不久后升任地委书记。凭借出色的工作表现,他迅速获得晋升,几年后便出任云南省省长一职。

当云南仍在探索发展路径之际,普朝柱迅速借鉴广东改革开放的成功做法,引导干部群众转变观念,充分发挥民众的创造力,推动经济蓬勃发展。他打破传统思维束缚,鼓励群众自主创业,激发内生动力,通过实践摸索出一条适合云南特色的发展道路。普朝柱的行动不仅打开了云南发展的新局面,也为当地群众开辟了致富新途径,有效推动了地区经济的转型升级。

多年前,某位记者采访普朝柱时,普书记的一番话让他至今难忘。普朝柱强调:"云南经济要真正起飞,关键在于发展县乡工业,尤其是乡镇企业。"这句话点明了云南经济发展的核心方向。

在普朝柱主政期间,他持续加大对乡镇企业和集体企业的投入力度。他指出,云南经济面临三大短板:一是商品流通不畅,二是县域经济基础薄弱,三是思想不够开放、对外交流不足。

他直接向云南轻工业的各位负责人指出:“西南地区都在开放发展,关键看谁行动更快、干劲儿更足、能力更强。如果还是磨磨蹭蹭、安于现状、不敢突破,机会就会溜走,连生存都成问题!”

云南当时的工业基础几乎为零,但全省人民凭借坚定的决心和勇于实践的精神,在各个领域实现了显著进展。面对诸多空白领域,他们不畏艰难,积极探索,最终在多个方面取得了重要突破。这种敢于创新、勇于尝试的态度,为云南的发展奠定了坚实基础。

云南利用其靠近东南亚的地理优势,积极推动边境贸易发展。当地城乡集体企业大量引进东南亚原材料,并在本地加工消化超过一半。迅速崛起后,云南对东南亚的日用品出口量在全国出口总额中占比达到约50%。

根据统计资料显示,1982年,也就是普朝柱就任云南省省长前夕,该省的经济总量首次突破100亿元大关。相比之下,同期的广东省经济规模已达到339亿元,这一数字是云南的三倍有余。这一数据清晰地反映了两省在当时经济发展水平上的显著差距。

1991年,云南省的经济总量首次跨越500亿元大关,四年后的1995年,这一数字更是攀升至1200亿元以上。值得注意的是,在1990年,该省的经济规模已高达451.67亿元,在全国各省份中排名第16位,创下了历史新高。

如今的云南,在区域发展格局中占据着独特位置。从地理位置来看,它北接北京,南邻广西,形成南北相连的枢纽。特别值得注意的是,曾经发展水平高于云南的陕西、江西和重庆等地区,现在都已被云南反超,位居其后。这种变化反映出云南近年来的快速发展,使其在区域经济版图中的位置得到显著提升。

在1985年到1995年这十年间,普朝柱作为云南省委书记,与长期担任省长的和志强密切合作,共同领导云南人民进行了一系列艰苦卓绝的努力。在他们的带领下,云南从一个经济落后、生活贫困的地区,逐步实现了显著的发展和进步,整体面貌焕然一新。

1995年,云南省财政收入达到285亿元,在全国排名中位列第四。此前,云南每年需要国家财政补贴7亿元,但这一年却实现了向国家净上缴140亿元的转变。尽管期间遭遇了多次严重自然灾害,云南主要依靠自身力量克服了困难,实现了经济上的自给自足。

对于一般老百姓而言,别说省委书记这样的高级干部,就连乡镇书记这样基层领导都很难接触。如今政府办公楼规模庞大,办公区域众多,一方面普通群众无法随意进出,另一方面即便进入大楼,也很难找到书记的具体办公地点。

普朝柱作为高层领导,按理说应该讲究排场,但他身边的员工却对他赞不绝口。他们表示,从未见过如此亲民的首长和夫人,两人待人友善,对下属关怀备至。

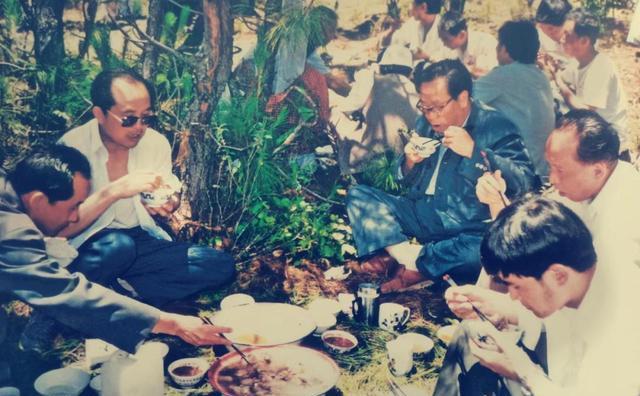

普朝柱深入基层时,经常提到自己特别喜欢吃米线。他认为米线不仅简单方便,还能填饱肚子。由于米线本身就能当作一顿饭,不需要额外准备其他菜肴,因此避免了不必要的浪费,符合节俭的原则。

普朝柱在云南省政坛深耕多年,先后担任省长2年、省委书记13年,在云南积累了广泛的人脉和影响力。作为地方一把手,他说话分量十足,政策执行力度大。然而,即便手握重权,他始终坚守廉洁底线,从未利用职务之便为亲属谋取私利。这种严于律己的作风,在当时的官场显得尤为可贵。

张瑞华,普朝柱的配偶,也是早期投身革命的一员。1952年,她已是行政22级的科级干部,而在她1987年退休之际,仍担任着行政19级的普通干部职务。

当时,普朝柱家中由刘明和董胜负责值班,这两人长期跟随普书记工作。看到一位中年男子拿着物品在门口犹豫不决,他们主动上前询问情况。

果然,这位访客是专程来找普朝柱的。他自报家门,说是玉溪市某局的局长,和普书记还是远房亲戚。这次正好到省城开会,就想着顺路拜访一下普书记,希望能通融一下让他进去。

刘明和董胜对普朝柱的性格非常熟悉,知道他对那些借机送礼或以探望为名的人通常都会拒之门外。

尽管门卫怀疑,但那人坚称自己与普朝柱熟识,坚持要进去。经过一番讨论,考虑到普书记的老乡从玉溪远道而来,如果真是他的亲戚,直接拒绝未免显得不近人情,于是决定放行。

两人同意让那人进入,原以为同乡重逢会聊上几句,没想到他很快就狼狈地出来了,带去的礼品原封不动地退了回来。

刘明和董胜意识到情况不妙,可能抓错了人。没过多久,普朝柱怒气冲冲地走了出来。他告诉两人,那人竟然厚着脸皮要求他照顾和提拔自己老家的亲戚。普朝柱一听火冒三丈,立刻把那人赶走了。

接着,他递给刘明和董胜一张纸条。两人打开纸条,发现上面写着:

小刘和小董,你们要记住,我对这个人一无所知,也不清楚他是怎么和我扯上关系的。这种通过攀附关系、夸大自己、索要官职的行为实在让人反感。就算他当了个局长,也太过分了。以后别让这种人进我家,看到就让人不舒服。

在现今社会,总有一些人为了自己的利益,想方设法接近高层领导,希望通过这种关系来提升自己的地位。他们要么直接巴结权贵,要么在同级别的干部面前吹嘘自己认识上层人物,以此作为未来晋升的筹码。这种行为被称为“拉关系”或“攀高枝”。这些人往往心术不正,只想着如何利用他人来达到自己的目的。

有些人根本不认识任何高层官员,却装模作样地吹嘘自己有关系,以此行骗。不少贪腐分子居然信以为真,主动送上大笔钱财,指望对方能帮自己谋取官职。这种骗术屡屡得手,暴露了部分官员对权力的盲目追逐和对非法手段的依赖。

这位自称是普朝柱远方亲戚的访客,显然怀着攀关系的目的而来。可想而知,一旦普朝柱对他表现出些许热情,他回到玉溪后必定会大肆宣扬自己与普书记的交情,借机牵线搭桥,从中牟取私利。

这位老兄真是固执,放着现成的局长职位不要,非要去普朝柱那儿碰运气。结果啥也没捞着,还把自己原本的官位给搭进去了。

这张字条最终被捐赠,现保存在华宁县委和城区区委的纪念馆(即普朝柱故居)中。它成为老一辈无产阶级革命家廉洁从政、光明磊落品格的永久见证。