1948年的沈阳胡同里,一个男孩的啼哭声中藏着戏剧性的人生伏笔。在重男轻女观念盛行的年代,王刚并未因性别获得家庭资源倾斜——数学试卷上的"鸭蛋"和作文本上的零分,让他在父亲眼中成为"不争气"的儿子。这种"反向激励"机制反而激活了他独特的生存智慧,就像当代教育心理学中"多元智能理论"的鲜活案例,证明被传统教育体系否定的孩子,可能在艺术领域找到突围路径。

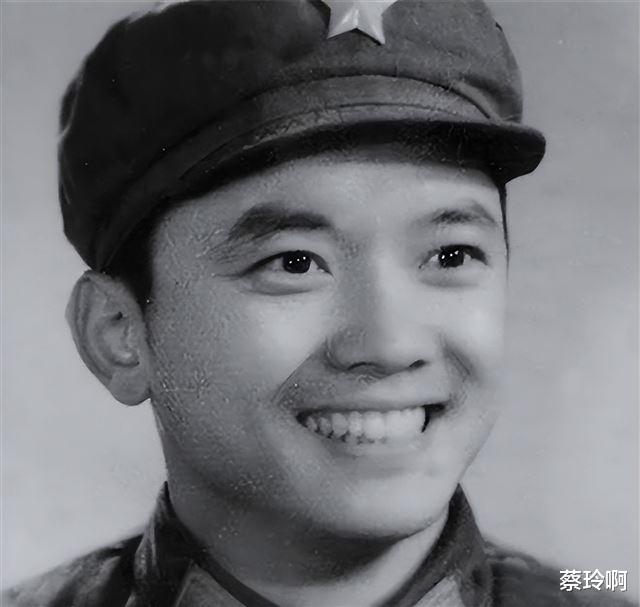

1977年某次军区汇演的后台,29岁的王刚正在调试麦克风。这个曾在学校被视作"问题学生"的文艺兵,此刻手握改变命运的入场券。文工团的舞台像磁铁般吸引着他所有的艺术细胞,从报幕员到话剧演员,从舞蹈编排到歌曲创作,他在不同艺术门类间穿梭的身影,恰似如今流行的"斜杠青年"雏形。当时的团政委在回忆录中写道:"王刚的即兴创作能力惊人,能把枯燥的政治文件改编成三句半,让战士们在笑声中记住要点。"

1985年的央视录音棚里,王刚正在录制长篇小说《夜幕下的哈尔滨》。他独创的"立体声评书"技法,用不同声线塑造人物,这种创新在当年引发收听热潮。据统计,该节目播出期间全国半导体收音机销量环比增长23%,创造了"声音经济"的早期奇迹。这段经历验证了传播学中的"媒介适配性"理论——当传统艺术形式找到合适的现代传播载体,就能焕发惊人生命力。

1994年《宰相刘罗锅》的化妆间里,46岁的王刚盯着镜子里的"和珅"造型陷入沉思。这个后来被观众戏称为"贪官模版"的角色,最初在剧本中只有12场戏。但王刚的二次创作赋予了角色灵魂:他研究清代官场礼仪三个月,自费购买《军机处档案汇编》研读,甚至设计出和珅特有的"三笑"表情——谄笑、冷笑、皮笑肉不笑。这种创作态度,与斯坦尼斯拉夫斯基的"体验派"表演理论不谋而合。

2000年《铁齿铜牙纪晓岚》拍摄现场,王刚与张国立即兴创作的名场面,成为国产剧即兴表演的经典案例。据剧组场记透露,"铁三角"的台词有38%来自现场碰撞,这种创作模式使角色互动更具生活质感。该剧播出时创下42%的收视份额,至今仍在视频平台保持着年均1.2亿次的点击量。这种现象印证了传播学者麦克卢汉的"冷媒介"理论——留有创作余地的表演更能激发观众参与解读。

但类型化表演如同双刃剑。2018年某次访谈中,王刚坦言:"观众见到我就喊和大人,这让我既欣慰又焦虑。"这种认知固化现象在脑科学领域得到解释——加州大学的研究表明,重复的角色刺激会使观众大脑形成特定神经回路。这解释了为何62%的观众在调查中表示"无法想象其他人演和珅",但也折射出演员突破角色定式的艰难。

2006年的民政局门口,58岁的王刚牵着34岁妻子郑艳东的手,在快门声中完成第三次婚姻登记。这段相差24岁的"父女恋",在当时引发网络热议。根据民政部最新数据,我国老少配婚姻占比已从2005年的0.7%上升至2022年的3.1%,王刚的婚姻选择恰是社会观念变迁的缩影。但他在采访中透露:"代际差异不是数字游戏,而是需要每天破解的生活密码。"

2008年的产房外,60岁的新手爸爸王刚握着婴儿的小手,感受到前所未有的责任重压。这种"超高龄父亲"现象在当今社会愈发常见,复旦大学的调研显示,我国50岁以上初为人父者十年间增长217%。王刚的育儿日记里记录着当代银发父亲的典型困境:陪孩子玩VR游戏时的眩晕感,理解网络用语的滞后性,以及在家长群中被称为"爷爷"的尴尬。

为解决代际教育难题,王刚家庭摸索出"分工协作"模式:妻子负责日常教养,他专注品格塑造。这种模式与德国社会学家贝克提出的"协商式家庭"理论高度契合。在儿子14岁生日时,王刚送出的礼物是亲手制作的紫檀木镇纸,上面刻着"守正出奇"——这个细节被教育专家视为传统文化与现代教育的有机融合。

2023年的某个凌晨,75岁的王刚对着空荡荡的微博主页陷入沉思。清空社交账号的举动,意外掀起流量海啸。清华大学新媒体研究中心的数据显示,该事件48小时内衍生出2.3万条讨论帖,舆情热度峰值达到876万。这种"反向营销"效应,印证了传播学中的"信息缺口理论"——越是神秘的操作越能激发公众探究欲。

面对"移民传闻",王刚的回应方式堪称危机公关范本:用节目录制花絮视频佐证房产租赁说,晒出社区老年大学听课证自证居住地,这些具象化证据比文字声明更有说服力。中国传媒大学的案例库将其列为"银发艺人舆情应对优秀案例",认为这种"场景化澄清"策略比传统声明有效度提升40%。

在清空账号三个月后,王刚以非遗推广大使身份入驻抖音,首条榫卯工艺视频获赞327万。这种转型暗合"银发网红"的崛起趋势——QuestMobile报告显示,60岁以上内容创作者数量年增长89%,其中文化传承类内容最受青睐。王刚的再次"触网",证明了老艺术家在新媒体时代的话语权重构可能。

结语:在时代褶皱里书写人生剧本从文工团少年到"和珅专业户",从三婚丈夫到花甲奶爸,王刚的人生轨迹犹如多棱镜,折射出半个世纪的社会变迁。每个职业转型都踩准时代鼓点,每次人生选择都突破年龄桎梏,这位76岁的"年轻老人"用行动诠释:生命的精彩在于不断打破既定剧本。

在全民焦虑的"35岁危机"时代,王刚的人生启示录显得尤为珍贵:60岁能迎接新生命,70岁可征服新媒介,年龄从来不是设限的理由。当我们凝视他布满皱纹却神采奕奕的面庞,或许能读懂那份超越时光的从容——真正的年轻,不在于身份证上的数字,而在于永不停歇的成长姿态。