八宝山革命公墓是共和国为表彰杰出革命者而设立的崇高安息之地,许多对革命事业有重大贡献的人士在此长眠。然而,并非所有安葬于此的人都永久停留,部分人由于特殊原因,在入葬后被移出。

例如,开国上将谢富治,曾历任陈谢兵团政委、中共北京市委第一书记及北京军区第一政委,去世八年后其骨灰被移出八宝山。同样,原上海市市长柯庆施,在去世二十四年后,骨灰也被迁出八宝山。

最高人民法院认定前者为林、江集团的主要成员,承担相应法律责任。至于后者,则是女儿依照父亲生前的愿望,将其骨灰从异地迁回故土安葬。

【黄菊同志的骨灰为什么要从八宝山迁出?】

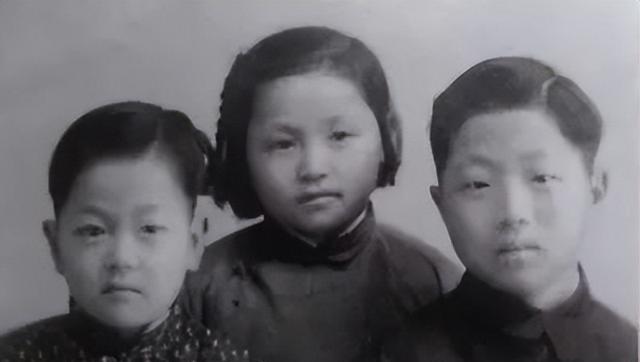

1938年9月28日,黄菊在上海出生。他的父亲黄凤池在嘉善姚福盛酱园工作,负责会计事务,这家酱园后来更名为嘉善酿造厂。他的母亲金静默是一位平凡的家庭主妇,过着普通的生活。

在上海被日军控制的时期,物资极度匮乏,价格飙升,民众生活陷入困境。黄凤池作为一名普通工人,工资微薄,难以维持家庭开支,生活条件急剧恶化。

黄凤池虽然文化水平有限,但他深知教育的重要性,即使生活拮据,依然坚持让儿子黄菊接受良好教育。为了支付学费,全家人都省吃俭用,黄凤池带头,大家几乎顿顿吃咸菜,很少买新鲜蔬菜,肉食更是罕见。

黄菊非常明白家人的期望和付出,他选择用实际行动回应,专心致志地投入到学习中,力求不让他们失望。在小学和初中阶段,他的学业表现一直非常突出,始终稳居班级前列,深受老师们的赞赏和认可。

黄菊从小就不是那种特别聪明的孩子,反应速度也比不上其他同学。但他一直坚信,只要肯下功夫,就能弥补先天的不足。别人花十分力气学习,他就加倍努力,付出二十分。正是这种不懈的坚持,让他的成绩始终保持在班级的前几名。

黄菊的家乡在浙江嘉兴,离绍兴很近,不到一百公里。绍兴以出产师爷闻名,黄菊的父亲在这方面也很出色,口才了得。黄菊显然遗传了父亲的这一特点,他不仅口齿伶俐,还特别擅长演讲。无论是同学、朋友还是老师,在辩论时都难以胜过他。

高中时期,黄菊进入嘉兴一中学习,这所学校以培养文学大家而闻名,茅盾、郁达夫和金庸等知名作家都曾在此就读。

黄菊的父亲对他寄予厚望,期盼他能学有所成,将来成为一名出色的作家。父亲希望黄菊能用手中的笔,生动地记录下新中国成立后社会发生的巨大变革。当时,黄菊正在读中学,新中国已经诞生,社会正处于快速发展的阶段。父亲相信,黄菊如果能通过学习掌握文学技巧,就能用文字描绘出这个时代的变迁,展现出新中国的崭新面貌。这种期望不仅体现了父亲对黄菊的关心,也反映了那个时代人们对知识和文化的重视。

黄菊的文笔相当出色,但他并不打算走文学创作的道路,反而更热衷于理工科领域。在他看来,尽管新中国在社会主义建设方面取得了显著进展,但与发达国家相比仍有不小差距。因此,他认为掌握数理化知识是推动国家进步的关键,也是他个人为国家贡献力量的最佳途径。

黄菊从小就怀揣着远大理想,他立志要进入中国顶尖的理工科院校——清华大学。经过三年的不懈努力,他最终成功实现了这一目标,以出色的成绩被清华大学录取,进入电机工程系,专攻电机制造领域。

1963年6月,黄菊从清华大学毕业,带着为国家发展和社会进步贡献力量的强烈愿望,前往上海人造板机器厂开始工作。

黄菊被安排到动力和铸钢车间工作,迅速成为厂里的技术核心。尽管他毕业于知名学府,但在那个年代,工厂里人们更看重实际操作能力而非学历。黄菊深知,要想获得同事的认可和领导的重视,不能走捷径,必须通过实实在在的努力才能取得成果。

黄菊在工作中始终保持务实态度,主动向经验丰富的师傅学习,同时巧妙运用大学所学理论知识。凭借这种理论与实践相结合的方式,他在短短几年内成功实施了十多项技术革新,显著提升了生产效能。这些成果不仅获得了管理层的高度评价,也赢得了基层员工的一致认可。

值得一提的是,他在上海中华冶金厂任职时,与同事们共同攻关,成功研制出我国首台可控硅电炉自动配电系统。这一创新成果不仅解决了技术难题,还显著提高了钢水的品质,为行业发展做出了重要贡献。

黄菊在工业领域默默耕耘了近二十年,从一名基层技术员逐步晋升为大型国企的副总裁。这段职业生涯见证了他的专业成长和管理能力的提升。

【小平同志要求下,提拔起来的“壮丁”】

1979年7月21日,邓小平在上海调研时,向当地领导班子强调了加速培养接班人的重要性。他指出,尽管许多老同志已经重返岗位,但由于年龄偏大且健康状况不佳,难以有效完成党组织分配的新任务。

市委需要在未来三年内完成领导班子的调整,主要岗位的人选应优先考虑四五十岁、身体健康、能够长时间高效工作且具备实际能力的干部。这一举措旨在确保领导班子具备持续的工作能力和专业素养,以适应未来发展的需求。

邓公在最后用了一个生动的比喻,强调“担任厅局长职务的同志,必须像壮丁一样强健有力”。为了落实这一要求,上海市委从1982年初起,在全市范围内积极寻找和推荐优秀的中青年干部。

1983年2月,上海市委初步确定了18名局级干部的晋升名单,时任机电局副局长的黄菊名列其中。

1983年3月,黄菊被任命为市委常委,同时兼任市工业工作党委书记。在这个新职位上,他的组织和管理能力得到了充分展现,赢得了市委领导的高度认可。

1986年,48岁的黄菊被选为上海市委副书记,同时担任常务副市长。这一职位带来了巨大的责任和挑战。许多人对此持怀疑态度,质疑如此年轻的他是否能够承担起这一重任。

黄菊履新后,迅速展现了他的管理才能。他不仅接手了工业和文化宣传两大领域,还全面负责金融事务和全市整体协调工作。在这些岗位上,他处理得井井有条,取得了显著成效。这些表现彻底消除了人们之前的担忧。

在担任市长热线接线员期间,他无需借助任何书面记录,就能准确记住市民反映的各类问题。他的记忆力极为出色,有时甚至比投诉者本人更清楚地记得问题细节。

1991年,黄菊以高票当选,成为上海市委副书记兼市长。这一任命反映了公众对他的广泛信任和支持。他的上任标志着上海政治格局的新变化,也预示着他将在未来几年中对上海的发展产生重要影响。黄菊的当选不仅是对他个人能力的认可,也是对他在政治和经济领域经验的肯定。

在担任上海市市长期间,黄菊充分发挥了他的领导才能,率先在全国范围内推动大规模的城市基础设施建设。他提出了一项创新理念,将基础设施建设视为与城市第三产业同等重要的领域,并将其与高科技产业并列,以此推动上海经济的快速发展。

上海在搞基础设施建设时遇到了不少难题。大规模建设高楼大厦和道路,不仅需要巨额资金投入,还得考虑居民搬迁补偿、工厂迁移费用,以及配套的购物、教育和医疗设施建设。这些开支都不能拖欠,必须实打实地支付。即便是上海这样经济实力雄厚的城市,面对如此庞大的财政压力,也感到力不从心。

面对这个问题,黄菊提出了一个创新的解决方案:借鉴国际经验,推行土地租赁制度。这一建议旨在通过引入国外成熟的土地管理模式,优化国内土地资源配置,提高土地利用效率。黄菊认为,通过这种方式,可以缓解土地供需矛盾,促进经济发展。这一策略不仅具有前瞻性,还能为国内土地管理带来新的思路和机遇。

土地批租的本质其实就是政府将土地使用权转让给开发商或企业,从中收取相应的费用。这种方式允许使用单位在一定期限内拥有并经营土地,而政府则通过出让金和后续的使用金获得财政收入。简单来说,就是政府把地皮“租”出去,换一笔可观的收入。

黄菊的行为并非无的放矢,其依据源自1988年通过的《宪法修正案》。该修正案明确指出:“土地使用权可根据相关法律进行转让”。这一规定为其行动提供了法律基础。

这一举措在当时堪称大胆创新,因为国内从未有人尝试过类似做法,可以说是开创了先河,具有划时代的意义。作为“第一个敢为人先”的人,黄菊面临着不小的风险和压力。许多人对此表示担忧,纷纷劝他慎重考虑,避免冲动行事。

黄菊立场坚定,明确表态推动经济进步必须勇于创新。为此,他特意通过电视发表讲话,花费半小时向上海市民详细阐述这一观点。

黄菊坚定地表示:“利用投资者的资金拆除旧棚户区,建造新住宅楼,不仅能带动当地商业发展,还能提升居民的生活质量,切实改变城市环境。这种对国家和社会都有益的事,我们当然应该积极去做。”

【上海天翻地覆的20年】

1990年,中央政府决定推动上海浦东地区的开发开放工作。黄菊作为当时的常务副市长,被任命为浦东开发领导小组的首任负责人。

邓小平对上海的发展前景寄予厚望。他曾明确指出:"深圳的开放主要针对香港,珠海重点对接澳门,厦门则面向台湾。相比之下,上海浦东的开发开放具有全球视野,其影响范围远超其他地区。"这一论述充分体现了上海在全国改革开放格局中的特殊地位和战略意义。

黄菊在浦东地区大力推进改革,分别在陆家嘴、金桥和外高桥三大开发区设立了股份制公司,以此吸引外部投资。同时,他还计划在浦东新区建立证券交易所,帮助企业通过上市获得资金支持。

在浦东开发初期,外高桥和金桥地区成功吸引了中国银行香港分行和招商局等大型金融机构入驻。与此同时,陆家嘴区域也迎来了中国人保和上海实业等知名企业的进驻。这些重要机构的落户,为浦东新区的金融发展奠定了坚实基础。

三大企业通过出售约45%的股份,成功筹集了超过3亿美元的资金,同时仍保留了对公司的控制权。

1993年,陆家嘴、浦东金桥和外高桥这三家企业成功上市,获得了大量资金支持。这种融资方式让它们尝到了甜头,后续的开发资金持续涌入。

浦东新区的成功秘诀可以总结为四句话:首先,金融业打头阵,带动整体经济;其次,贸易业繁荣发展,促进市场活跃;再次,基础设施建设先行,为发展奠定基础;最后,东西部协同合作,实现区域联动发展。这种发展模式既注重重点突破,又强调整体推进,通过金融、贸易、基建和区域协作的有机结合,形成了独特的浦东发展路径。

浦东的开发规划凝聚了多位领导人的智慧与努力。汪道涵作为早期推动者,为这一宏伟蓝图奠定了基础。随后,朱镕基在任期间持续推进相关建设。而真正将上海现代化愿景落地的,则是黄菊市长。正是在他的领导下,上海实现了从规划到实践的跨越,使几代人的梦想最终成为现实。这三位市长的接力付出,共同铸就了浦东今天的成就。

上海的进步不仅体现在城市面貌的变化上,更反映在经济实力的显著提升。1990年,浦东新区的GDP仅为60亿元,但到了1997年,这一数字已经飙升至608亿元,在短短七年内实现了十倍的惊人增长。

上海在推动经济发展时,除了注重基建和股权交易,还采取了另一项关键策略——吸引金融机构入驻。这些金融机构被视为“财神爷”,它们的到来为上海注入了大量资金和金融服务,进一步提升了城市的金融地位。通过这一举措,上海不仅巩固了其作为国际金融中心的地位,还吸引了更多国内外投资者,为城市经济持续增长提供了强有力的支持。这一策略的实施,充分体现了上海在金融领域的远见和布局。

在黄菊的积极引导下,上海吸引了大量国内外顶尖金融机构入驻。短短五年间,上海的金融机构数量从最初的17家猛增到300多家,增长了近20倍。特别是外资金融机构,从原来的4家迅速扩展到80多家,同样实现了20倍的增长。这一显著变化不仅提升了上海的国际金融地位,也为当地经济发展注入了强劲动力。

上海的经济增长势头强劲,其中一项重大成就是深水港的建设,这极大地推动了贸易的繁荣。从1990年全球排名第19位,到2015年跃居世界第一,港口的年吞吐量实现了跨越式增长。

从1991年到2000年,上海的经济规模实现了显著扩张。在这十年间,其国内生产总值从893.77亿元跃升至4771.17亿元。同时,上海在全国经济总量中的占比也由4.1%提升至4.81%,显示出这座城市在全国经济版图中的重要性日益增强。这一增长轨迹充分体现了上海作为中国经济引擎的重要地位。

上海的经济增长显著提升了居民的生活水平。从1991年到2000年,当地职工的月均收入从281元攀升至1285元,增幅接近五倍。这一变化直接反映了城市经济的快速发展对普通民众收入的积极影响。

黄菊在其中发挥了重要作用。

作为平民出身的黄菊,深知底层民众的艰难处境。在走访棚户区时,他亲眼目睹了群众生活的困苦,不禁潸然泪下。这种发自内心的情感流露,体现了他对百姓疾苦的真切关怀。黄菊的平民背景让他更能体会普通人的生活压力,他的眼泪不仅是对现实的感伤,更是对改善民生的坚定承诺。这种亲民作风和同理心,成为他执政生涯中的重要特点。

1998年,他在一场对话中深有感触地表示:

作为一名普通百姓,我因改革开放的机遇而走上政治舞台。在市委工作已有15年,如今迈入花甲之年。回首往事,看到几位共同奋斗的老同事相继离世,深感时光紧迫。在未来的岁月里,我将竭尽全力,争分夺秒地为人民群众办实事、解难题。

黄菊始终坚守岗位,全力投入新中国的建设事业。他长期超负荷工作,忽视休息,最终导致健康状况恶化。在确诊患重病后,病情迅速加重,仅一年时间就发展到无法控制的地步。尽管如此,他仍坚持工作,直到生命的最后一刻。

2007年6月2日,时任中共中央政治局常委、国务院副总理黄菊在北京去世,终年69岁。

黄菊在工作期间不幸逝世,成为在任期间因公殉职的最高级别官员。他的离世让全国民众,特别是上海市民,深感哀痛。人们深切缅怀这位被称为“平民市长”的领导者。

黄菊同志逝世后,他的骨灰最初安放在八宝山公墓。经过八年的时间,根据他生前的意愿,将其骨灰从八宝山迁移至上海福寿园公墓进行重新安葬。

黄菊同志将大半生时光留在了上海,对这座城市怀有深厚的感情。他的最终归宿选择在上海,正是回到了他奉献了40年的地方。在这里,他找到了永恒的安息之所,与这片承载着他事业与生活的土地永远相伴。这种回归不仅是对故土的眷恋,更是对他毕生奉献精神的完美诠释。黄菊同志在上海度过了人生的重要岁月,他的选择体现了对这座城市的深情厚谊,也为他的人生画上了圆满的句号。