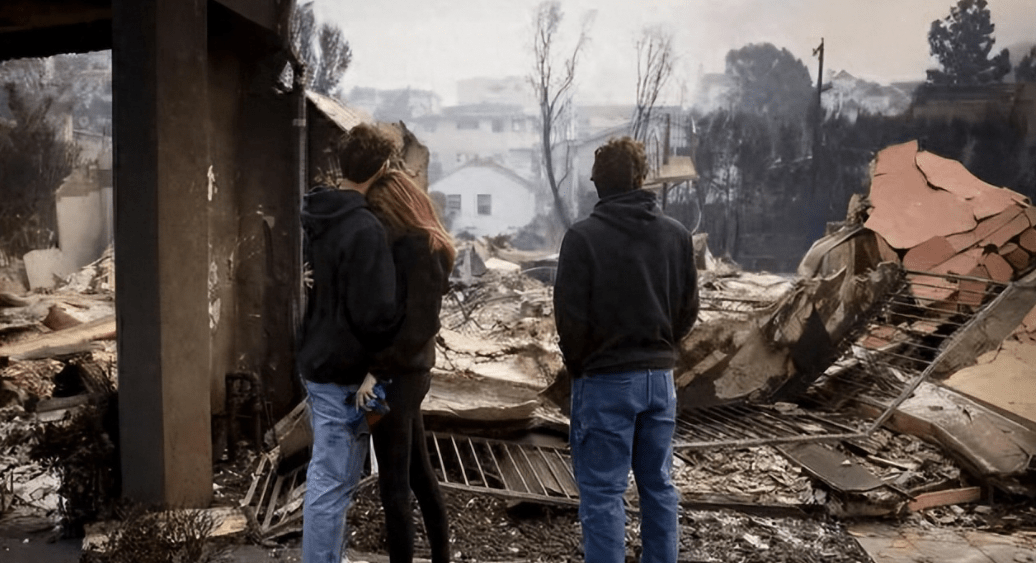

2025年初,加州发生了自几十年来最为严重的山火,超出预期的火势迅速蔓延,至今火灾蔓延的总面积已达到近200平方公里,带来了高达2750亿美元的经济损失,这个数字几乎相当于美国一年的GDP的1%。

然而,面对如此严峻的灾情,美国求援的姿态似乎并没有得到广泛的响应。那么,为什么在这样一个全球范围的大灾难面前,国际社会的援助反应如此冷淡?

加州山火并非偶然,它是气候变化和基础设施不足相互作用的结果。近年来,全球气温逐年上升,导致干旱加剧,而加州的基础设施依旧没有得到足够的重视和升级。

无论是火灾初期灭火设备的短缺,还是水源分配系统的老化,都在暴露出美国在应对自然灾害上的无力。

与美国花费巨额资金在军事和海外干预上的决策形成鲜明对比,灾害应急机制的建设似乎成了“次要问题”。

尽管加州是全球最富有的地区之一,但面对频发的火灾,它依然未能有效提升自己的基础设施建设。

水资源紧缺,消防设施老化、人员配置不足等问题让这场火灾不容忽视。然而,令人意外的是,当灾情发生后,美国并未从国内紧急救援着手,而是选择向国际社会求援。

在美国的求援过程中,最引人注目的是乌克兰的回应。2023年1月,乌克兰宣布派遣150名消防员前往美国,帮助扑灭山火。

这一举动,表面上看是人道主义援助,但细想之下,这一举动背后夹杂的政治和外交算计是不可忽视的。

自从2022年俄乌战争爆发后,美国对乌克兰的支持金额已经超过1000亿美元。乌克兰在此时派遣消防员赴美,不仅仅是为了帮助美国灭火,它更是通过这一行为来表达对美方援助的感激,甚至是利用这一“援助”行动来争取美国更多的军事与经济支持。

这种“援助”行为可以说是充满了策略性,它不仅彰显了乌克兰对美国的依赖,也深刻体现了现代国际关系中的复杂性。

在美国求援的过程中,值得注意的是美媒对中国是否会提供援助的提问。美方的这一提问不仅仅是在关心灾情,更在于它背后隐藏的外交博弈。

中国外交部在例行发布会上表示,对加州山火中的遇难者表示慰问,但没有明确提到将提供何种援助。

中国的回应为何如此谨慎?这与中美之间复杂的外交关系密不可分。美国在过去一段时间内对中国的态度并不友好,甚至在某些问题上存在对立。此时中国的反应不再单纯是人道主义援助,而是更具战略考量。

中国选择保持距离,既是在外交上表态其立场,又是在提醒美国,国际援助应当超越政治,而不应被简单地与国家利益捆绑。

回顾美国的历史,我们可以发现,尽管作为世界第一大经济体和超级大国,美国在遭遇自然灾害时却并未展现出应有的援助态度。

例如,2008年汶川地震发生时,美国捐赠的援助金额仅为50万美元,这一数额与其庞大的经济体量相去甚远。这样的“抠门”表现使得其他国家对美国的灾难求援产生了质疑。

美国并没有足够的国际援助传统和人道精神支撑,反而往往在灾难面前表现得更像一个“索要者”。

与其期望国际社会的无条件援助,不如首先反思自身的灾难应对机制。在历史上,美国对外的援助更多是在战争和外交需要的框架下进行,缺乏真正的全球性人道关怀。

从乌克兰的火速援助,到其他国家的冷淡反应,我们不难看出,在国际援助的背后,除了人道主义动机,更多的是国家间错综复杂的政治利益博弈。

这种“情感不平衡”现象在全球灾害援助中屡见不鲜,而这种带有强烈政治色彩的援助行为,往往影响到援助的效果和时效性。

理想中的国际灾害援助应当是跨越国界和政治的无私帮助,但现实却常常受到地缘政治和外交关系的影响。

在这种情况下,如何构建一个更加公正、透明的全球援助机制,成为了当前亟待解决的问题。全球应当以人道主义为核心,减少援助中的政治操作,让灾后重建不再被“情感”所捆绑。

这次山火灾难,尤其是在美国公开向世界寻求援助时,我们可以看到其深刻的反思信号。美国的军费开支超过8000亿美元,但在灾难面前,它却暴露出自己在国内基础设施建设和应急准备上的巨大短板。

这次事件再次提醒我们,美国应更多地从财政预算和对外政策的调整中汲取经验,为国内的灾难应对提供充足支持。

美国长期以来对灾害援助的冷漠,也使得其在此次危机中的“求援姿态”显得有些不合时宜。

如果美国希望在全球灾害援助中扮演一个更加积极的角色,单纯依赖其他国家的捐赠和支援是不现实的。更重要的是,美国需要从国内灾难管理的角度,进行深刻的自我反思和政策调整。

当灾难发生,真正需要的是跨越政治和利益的全球合作,而不是被历史和情感所左右。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

表示什么?西藏地震你们表示了吗?

连一场山火都解决不了,你比乌克兰强吗?