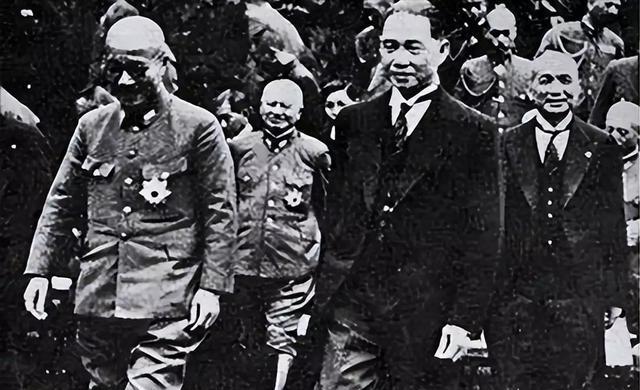

1956年春节期间,国民党起义将领唐生明受邀前往中南海怀仁堂观看演出。刚进门,他便注意到一个熟悉的身影。

他仔细一瞧,发现对方正是陈赓将军。

这两位同乡都来自湖南,老家离得挺近,开车也就两小时左右。更巧的是,他们还在黄埔军校一起念过书,交情自然不浅。

在抗日战争爆发前夕,陈赓因健康问题前往上海就医。当时,中国共产党正处于财政困难时期,资金十分紧缺。唐生明得知这一情况后,毫不犹豫地伸出援手,慷慨解囊,为陈赓提供了急需的经济支持,帮助他渡过难关。

两人同属一个阵营,见面时显得格外亲切。陈赓大将热情地领着唐生明去见毛主席,并向主席介绍道:“主席,这位就是当年我在上海治病时给予帮助的唐生明。”

主席与唐生明似乎早已相识,他笑着对陈赓说:“还需要你介绍吗?你知不知道他和我是什么关系?”

1927年10月6日,毛泽东和另外四人前往东源乡的大仓村,计划在林风和家参加一场宴请。

毛主席在途中开玩笑地表示,他们现在的处境就像当年关羽败走麦城一样。

南昌起义受挫后,毛泽东随即组织秋收起义,创建了工农革命军第一军第一师,兵力达5000多人,实力不容小觑。然而,由于对局势判断失误,部队组建不久就兵分三路向长沙发起进攻。面对敌众我寡的局面,三路军队相继战败,整个部队陷入绝境。

在局势危急之际,毛主席冷静分析形势,果断改变策略,放弃进攻长沙的计划,转而实施战略转移。但面对广阔的土地,红军该在哪里找到稳固的根据地?

毛主席仔细研究了地图,目光长时间停留在一处,随后果断地指向罗霄山脉中部,坚定地表示:“我们就在这里落脚,做这片山区的领导者!”他所指的地点,正是著名的井冈山。

井冈山地区已有袁文才和王佐领导的农民武装力量。红军计划进驻该地区,必须与这两位领导人建立良好关系,否则难以在当地站稳脚跟。

毛泽东前往林风和住处,目的是与两位地方武装首领会面。此时,林氏宗祠附近已部署了十几名武装人员,他们全副武装,随时准备应对突发情况,静候毛泽东的到来。

袁文才的亲友对他的处境有所顾虑,尤其是他的岳父谢角铭,担心未来可能引发冲突。他们不愿意让外人介入自己的势力范围。

袁文才对毛主席领导的这支军队的实力心存疑虑,他身旁的智囊团成员也曾指出,这支部队已经处于瓦解状态。

他之前没和主席一起工作过,彼此不太了解,关系不够紧密。

谢角铭提议,在会面地点提前安排十几个人埋伏,以防不测。但看到毛主席只带了少数随行人员到场,他们的紧张情绪立刻缓解了。

在会议期间,毛泽东详细剖析了当前局势,阐述了与国民党对抗的战略方针,令袁文才等人深感钦佩。随后,毛泽东采取了一个出人意料的行动,向袁文才赠送了一份厚重的礼物。

他宣布:“为了大家团结一致,共同实现我们的宏伟目标,我决定赠送你们一百支汉阳制造的优质步枪。请明天安排人员到砻市领取。”

袁文才看到这一幕,心里彻底服了。首先,毛主席的举动让他感到特别亲切,显然没把他当外人;其次,这支队伍的实力也让他大吃一惊,根本不是之前听说的那种溃不成军的散兵游勇。这下,袁文才所有的担心都烟消云散,立马对革命军的到来表示了热烈的欢迎。

此外,他还向工农革命军捐赠了一千银元,以此表达他的谢意。

受袁文才的启发,王佐对毛泽东的到来持积极态度,并同意将其部队整编为革命军队。

从历史事实来看,毛主席与王、袁的合作得以顺利推进,既得益于他独特的人格魅力,也离不开那一百支枪的实际支持。这两方面因素共同促成了双方的合作关系。

秋收起义的部队并非正规军,武器本就匮乏,那么这些枪支从何而来?

【这就不能不说说本文的主人公唐生明。】

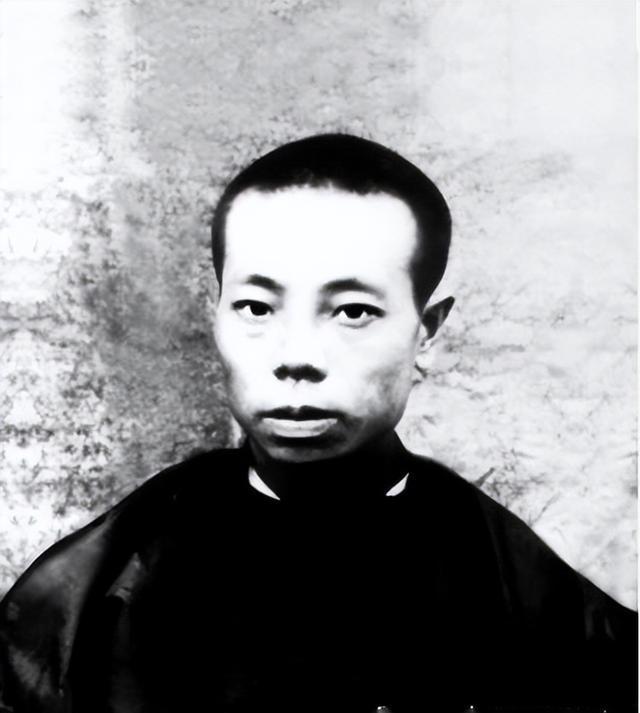

1906年,唐生明出生在湖南东安县的一个官员世家。他的爷爷唐本有曾担任广西提督,而他的父亲唐承绪也曾是湖南省盐务署的署长。

俗话说,龙生龙,凤生凤,这话确实有些道理。虽然我们不推崇出身决定论,也不完全认同遗传决定论,但不得不承认,家庭背景优越的孩子往往更容易取得成功。

优越的家庭背景为子女提供了更好的成长环境,这种优势体现在多个方面。首先,孩子在优质的家庭氛围中耳濡目染,潜移默化地吸收着积极向上的价值观和行为模式。其次,这类家庭往往能够为孩子提供更优质的教育资源,包括更好的学校选择和课外辅导机会。再者,父母凭借其广泛的社会关系网络,能为子女搭建更广阔的发展平台。这些综合因素大大提升了孩子成才的可能性,使其在未来的竞争中占据有利地位。

唐生明的四位兄弟,每个人都非同寻常。

唐生智,这位在国民党军中赫赫有名的人物,位列一级上将,同时也是湖南地区的重要军事领袖。

唐生献,国民党军队中的高级军官,被授予少将军衔。他是家中的次子,因此常被称为“二哥”。在国民党军中,唐生献担任重要职务,参与了多项军事行动和战略决策。他的军旅生涯中,展现了出色的指挥能力和战略眼光,为国民党军队的发展做出了贡献。唐生献的经历和成就,反映了国民党军队在特定历史时期的角色和影响。

唐生毅,排行第三,曾在国民政府担任湖北省印花税局局长一职。

唐生明在军界同样享有盛誉,他是黄埔军校的校友,与林彪同届。在国民党内,他晋升至中将军衔,曾担任长沙警备司令,并出任第一兵团副司令官的要职。

唐生明与毛泽东的渊源值得探讨。作为国民党的高级军官,他为何会向中共领导人提供大量武器装备?这背后有着特殊的历史背景。唐生明在国共内战期间,出于对时局的判断和个人理念,选择与中共合作。他利用自身在国民党军队中的职权,秘密向毛泽东领导的革命队伍输送枪支弹药。这种行为在当时的环境下风险极大,但唐生明仍坚持这么做,体现了他对革命事业的支持。这种跨党派的支持为中共在军事斗争中提供了重要帮助,也反映出当时复杂政治环境下个人选择的多样性。

1919年秋,唐生明开始在湖南第一师范附属小学的高年级学习。恰好在1920年,毛泽东被聘为该校的主事。

毛主席不仅知识丰富,还吸收了现代理念,懂得如何有效教导学生。在他的管理下,湖南一师附属小学的教学质量显著提升,名声大噪。唐生智,当时担任湘军第1师第2旅的旅长,听到这个消息后,便考虑到了自己的弟弟唐生明。

唐生明作为家中的小儿子,从小就被父母格外疼爱,几个哥哥也总是让着他。在这样的环境下,他养成了一些任性的性格,这在当时也是很自然的事情。

此外,处于青春期的男孩往往表现出顽皮的特质,唐生明也不例外。14岁的他正值叛逆阶段,在班级里以不服从管理著称。课堂上他经常扰乱秩序,下课后四处游荡,不断惹是生非。面对这种情况,老师们束手无策,认为他难以管教,直言其难以成器。

唐生智得知毛泽东在教育方面颇有方法,便利用人脉关系,将自己的弟弟唐生明托付给毛泽东进行教导。

毛主席的教学方式非常讲究策略。他没有采用传统的严厉批评手段,而是先以温和的态度与唐生明建立友谊,观察他的日常活动,这种方式迅速赢得了唐生明的信任和喜爱,从而使得毛主席的教导更容易被接受。

没过多久,唐生明仿佛脱胎换骨,彻底抛弃了以往的坏毛病,开始对学习充满热情。为了让唐生明得到更好的发展,毛主席亲自将他安排到自己的房间,两人同住一室。

在唐生明接受文化教育的过程中,毛主席的价值观对他也产生了深刻的影响。

唐生命虽未投身革命,选择为国民党服务,但他始终保持着内心的正直。他坚守道德原则,未曾逾越底线,始终避免做出极端行为。他的良知未曾丧失,始终秉持着正义感,确保自己的行为不过分。

1924年,唐生明在家族氛围的熏陶下,选择进入湖南陆军讲武学堂学习,立志通过军事途径为国家贡献力量。

1926年,唐生智掌握了湖南省的统治权。当时正值军阀混战时期,他在湖南拥有绝对权力,掌控着行政、党务和军队等各方面事务,俨然是当地的最高统治者。

有句老话说“打仗亲兄弟,上阵父子兵”,战场上最靠得住的就是自家人。正因如此,唐生智把唐生明送到了广州黄埔军校第四期,想让他在那儿多学点打仗的本事,以后好帮自己打天下。

在黄埔军校期间,唐生明结识了同为湖南人的陈赓。由于中国人特别看重同乡情谊,两人一见如故,迅速建立了深厚的友谊。

有人疑惑,陈赓是黄埔军校的第一期学员,而唐生明是第四期,两人不在同一时期入学,他们是如何认识的?

陈赓在校期间表现优异,被誉为“黄埔三杰”,深得蒋介石器重。毕业后,他并未立即进入基层部队,而是留在黄埔军校担任入伍生连长,主要负责新生的训练工作。这也为他后来参与东征陈炯明的战斗奠定了基础,期间他还担任了蒋介石的侍卫参谋,并在关键时刻救了蒋校长的性命。

陈赓与唐生明频繁往来,逐渐建立起深厚的友谊。此时的陈赓已有四年党龄,作为共产党员,他自然而然地在交流中向唐生明传递自己的理念。

唐生明当时已清楚自己的导师毛泽东是共产党员,也认同共产主义的理念,但他并未投身革命活动。那时,唐生智与蒋介石站在同一阵营,蒋介石的反革命本质尚未显现。加上国共两党正携手合作,唐生明认为追随蒋介石同样能促进国家的强盛,因此选择保持现状。

1926年7月,陈赓在国民革命军北伐誓师后,受中共中央派遣前往苏联深造。

陈赓启程前往苏联时,唯一来送行的是唐生明。两人紧紧拥抱,难掩离别之情。飞机升空后,唐生明仍站在原地,眼中泪光闪烁,不停地挥手喊道:“庶康兄,一路平安!到了那边,别忘了给我来信。”

陈赓与国内分离的时间并不长,仅仅过了七个月,他便返回了祖国。回国后,他被任命为国民革命军第8军特务营的营长,开始了新的军事生涯。

唐生明刚从军校出来,就因他哥唐生智的关系,直接当上了国民革命军前敌总指挥部的警卫团长。

此时,陈和唐尽管分属不同的政治阵营,但仍在共同对抗敌人。

短短两个月后,蒋介石突然发动了“四一二政变”,对共产党人展开血腥镇压。曾经亲如手足的陈赓和唐生明,因此反目成仇,成为了水火不容的对立双方。

唐生明一直对共产党怀有深深的敬意,并且十分认同他们的政治理念。要不是因为他哥哥唐生智是蒋介石的亲信,他早就选择加入共产党了。唐生智的身份和立场成了他无法迈出这一步的主要障碍。尽管如此,唐生明内心对共产党的支持和钦佩始终没有改变。

唐生智借助蒋介石的支持,不仅稳固了湖南省长的位置,还逐步掌握了湖北的实权,最终在两湖地区确立了统治地位,成为名副其实的“两湖王”。

在蒋介石倒戈革命后,唐生智与汪精卫联手公开谴责蒋介石,并迫使他暂时退出权力核心。然而,他们之间的冲突主要源于个人和派系利益的争夺,而非基于政治理念的分歧。

1929年,唐生智在与蒋介石的政治斗争中失利,随后前往上海暂居。不久后,他重新出山,被任命为第5路军总指挥,继续为蒋介石服务。这一任命标志着唐生智在政治舞台上的回归,尽管此前曾经历挫败,但他依然选择支持蒋介石,展现了其政治立场的坚定性。

1927年8月1日,中国共产党领导的南昌起义打响,陈赓随同周恩来参与了这场重要军事行动。在随后的会昌战役中,陈赓不幸腿部中弹,不得不转赴上海进行救治。

在那个困难时期,我党面临严重的经济困境。得知这一情况后,唐生明立即伸出援手,提供了必要的资金支持。值得一提的是,早在南昌起义期间,唐生明就曾通过周恩来,为我党运送了一整船的武器装备。这些援助在当时都起到了关键作用,帮助我党度过了最艰难的阶段。唐生明的这些举动,充分体现了他对我党事业的支持与贡献。

唐生明的行动很大程度上受其兄唐生智的影响。唐生智与蒋介石关系紧张,支持共产党实际上是对抗蒋介石的一种方式。然而,唐生智之所以全力支持共产党,根本原因在于他坚信共产党的事业是正义的,这种信念驱使他毫不犹豫地站在共产党一边。

1927年9月9日,毛泽东在湖南与江西交界地区领导了著名的秋收暴动。这场起义标志着中国共产党首次以武装斗争形式反抗国民党统治,揭开了土地革命战争的序幕。毛泽东率领工农革命军第一军第一师,在浏阳、平江等地发动农民起义,建立了中国第一个农村革命根据地。这次起义虽然最终受挫,但为中国共产党探索农村包围城市、武装夺取政权的革命道路奠定了基础,成为中国共产党独立领导武装斗争的重要开端。

在那个时候,唐生明为了表达对毛主席过去指导的感激之情,同时也为了支持正确的斗争方向,他专门运送了300支枪和将近一万发子弹作为援助。

唐生智的及时援助为红军提供了关键支持,使革命力量得以延续。这一重要帮助不仅保护了中国革命的火种,更推动了革命形势的蓬勃发展。他的贡献对革命事业产生了深远影响,为后来的全面胜利奠定了基础。

此时,蒋介石正与各地割据势力激烈对抗,其中与唐生智的矛盾尤为尖锐。

蒋介石为了拉拢唐生智,任命他为陆海空三军的代理总司令。然而,唐生智同样怀有政治野心,渴望登上中国最高权力的宝座。这种各自的目标冲突,最终导致两人关系破裂。

唐生智不愿屈居蒋介石之下,决心挑战其权威。他明白单凭一己之力难以抗衡蒋介石,于是与宋哲元、刘文辉等七十多位将领联手,再次发布通电反对蒋介石。这一举动表明唐生智不愿接受蒋介石的领导,试图通过联合其他军事力量来改变权力格局。

1931年,唐生智再次发动针对蒋介石的军事对抗,这是其第三次公开反对蒋介石的统治。

唐生智三次对抗蒋介石均以失败告终,彻底失去了军事力量。尽管1932年蒋介石任命他为国民政府军事委员会委员兼军事参议院院长,但他实际上已无任何实权,地位一落千丈。

唐生明的早年经历,深受其兄唐生智的影响,命运与兄长紧密相连。

抗日战争全面打响后,唐生明的仕途达到顶峰,先后出任长沙警备副司令、代理司令以及常德警备司令等重要职务。

1940年,唐生明被叫到重庆,蒋介石亲自见了他。蒋介石先是半开玩笑地夸了夸这个学生,接着直接摊牌,让他假装投靠汪精卫的伪政府,实际上暗中为国民党搜集情报。

唐生明听完这番话,沉默良久,内心陷入深深的矛盾。他知道,一旦成为汉奸,将会背负千古骂名,死后连祖坟都进不去。尽管他此次卧底是为了特殊任务,但若将来蒋介石翻脸不认,自己恐怕百口莫辩,再也无法洗清罪名。

尽管内心有所顾虑,但考虑到国家利益,他果断接受了提议。唐生智起初对弟弟的决定并不赞同,但看到弟弟已经下定决心,也只能无奈地叹息,选择默许。

唐生智多次与蒋介石对抗,因此他的弟弟前来投奔,本在情理之中。然而,汪精卫却对此深信不疑,完全被蒙在鼓里。

在汪精卫的傀儡政府内部,唐生明担任“清乡委员会”军务处长,期间他秘密向戴笠传递了大量高度机密的情报,其中就包括了长沙第二次会战的作战方案。

抗日战争结束后,蒋介石履行了之前的承诺,任命唐生明为国防部中将参议。然而,唐生明对此并不感到满意。与战前的职位相比,他的地位明显下降,这让他对蒋介石的怨气越来越重。

抗日战争结束后,蒋介石无视百姓的艰难处境,执意挑起内战,这一举动令唐生明对其逐渐产生强烈不满。

与此同时,唐生智对蒋介石完全失去信心,开始秘密筹备武装起义,致力于推动湖南的解放进程。

1949年,唐生智作为第一兵团的副司令,与程潜、陈明仁一起发动起义,推动了湖南的和平解放,发挥了关键作用。

在湖南实现和平解放后,唐生明被委任为解放军第21兵团的副司令员。这一任命标志着他在新政权中的重要地位,同时也反映了当时军事指挥体系的重组与调整。唐生明的职责将涉及兵团的日常管理与战略执行,成为解放军在湖南地区的重要军事领导人之一。

唐生明很快移居香港从事商业活动。在港期间,他积极参与对外贸易事务,同时致力于促进国家统一事业,在这些领域发挥了重要作用。

1954年,唐生明返回北京,出任国务院参事一职。由于陈赓对毛主席与唐生明之间的过往并不了解,1956年当他向毛主席引荐唐生明时,面对毛主席的反问,陈赓一时语塞,无法作答。

毛主席微笑着回忆道:“唐生明以前是我的学生,我们关系很好,甚至睡在一张床上。他睡觉不老实,经常踢被子,我半夜还得起来帮他盖好。”

唐生明听完后,略显尴尬地摸了摸脑袋,脸上露出了一丝笑容。

唐生明于1987年10月24日去世,终年81岁。

尽管他并非中共党员,但他始终站在正义一方,从未做出损害人民利益的行为。在中国革命最为艰苦的时期,他毅然伸出援手,支持了我党的革命事业。回首他的一生,他没有留下任何遗憾,始终坚守着自己的信念和立场。