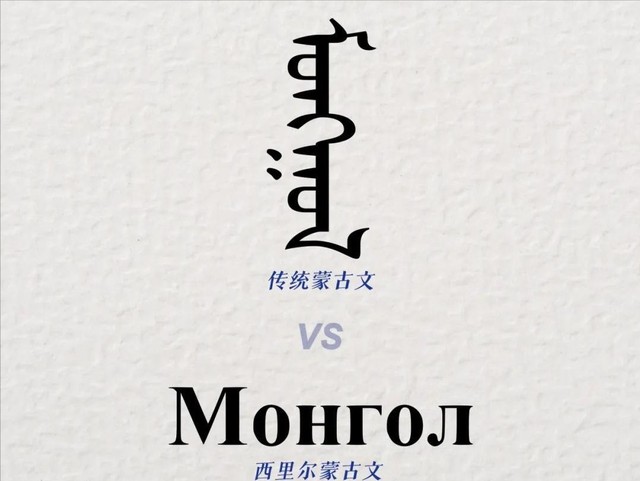

蒙古国决定从2025年起全面恢复使用传统回鹘式蒙古文,这一决策在全球范围内引发了广泛关注和讨论。

毕竟,自1946年开始,蒙古国就已经放弃了传统的蒙古文,转而使用西里尔蒙文。

那么,为什么蒙古国要在几十年后再次回到原点呢?

这背后究竟有何深意?

蒙古国与中国内蒙古地区曾是一个整体,两地在历史上有着深厚的渊源。

成吉思汗统一蒙古地区后,为了便于管理和沟通,他引入了回鹘字母作为官方文字。

这种文字迅速在草原上流行开来,成为蒙古族文化的重要载体。

然而,随着历史的变迁,特别是外蒙古独立后,在沙俄的影响下,蒙古国逐渐转向使用西里尔字母。

1946年,西里尔蒙文正式成为蒙古国的官方文字,这一变化使得国民识字率大幅提高,社会进步显著。

尽管西里尔蒙文带来了诸多便利,但近年来,蒙古国国内对于恢复传统蒙文的呼声越来越高。

一方面,随着苏联解体,蒙古国失去了强大的外部支持,民族主义情绪开始在国内蔓延。

另一方面,随着网络化进程的加快,西里尔蒙文的一些局限性也逐渐显现出来。

许多蒙古国人意识到,传统蒙文不仅是他们祖先留下的宝贵文化遗产,更是连接过去与未来的桥梁。

2020年,蒙古国正式通过了《蒙古文字国家大纲》,决定从2025年起全面恢复使用回鹘式蒙古文。

这一举措不仅是为了保护和传承民族文化,更是在全球化背景下,增强蒙古国的民族认同感和文化自信。

传统蒙文的回归,意味着蒙古国人可以直接接触和解读祖先留下的文化瑰宝,让古老的文化传统在现代社会中得以延续和发展。

对于蒙古国来说,恢复传统蒙文并非易事。

30岁以下的年轻一代大多只认识西里尔蒙文,对传统蒙文知之甚少。

此外,国内懂传统蒙文的专业人才短缺,排版印刷技术也存在诸多问题。

然而,蒙古国政府依然坚定地推动这一变革。

根据计划,首先将在国家机关和公共事务领域实现双文字并用,之后再逐步推广到民众的日常生活中。

这一决策的背后,反映了蒙古国政府对于国家未来发展的深远考虑。

传统蒙文的恢复不仅有助于增强民族文化的独特性和辨识度,还可以促进蒙古国与中国内蒙古地区的文化交流与合作。

内蒙古地区至今仍在使用回鹘式蒙文,这意味着两国之间的语言接轨指日可待。

这不仅有利于双方在文化、经济等领域的合作,也为蒙古国在东北亚地区的发展提供了更多机遇。

此外,恢复传统蒙文还有助于蒙古国在国际舞台上突出本国的民族特色,提升其在国际社会中的影响力。

在全球化日益深入的今天,拥有独特的文化标识对于一个国家来说至关重要。

通过恢复传统蒙文,蒙古国可以在与国际组织和其他国家的交往中,更好地展示自己的民族特色,争取更多的话语权和发展机会。

当然,这一变革也面临着不少挑战。

教师需要重新学习和掌握传统蒙文的教学方法,政府部门需要对公文处理、档案管理等工作进行相应的调整,媒体也需要适应新的文字排版和传播方式。

如何平衡西里尔蒙文和传统蒙文的使用,避免因文字问题引发社会矛盾,是蒙古国需要认真思考和解决的问题。

尽管困难重重,但蒙古国政府和人民依然充满信心。

他们相信,只要采取科学合理的措施,就一定能够实现传统蒙文的顺利恢复和发展。

这一举措不仅对蒙古国自身的发展具有深远意义,也在一定程度上影响着东北亚地区乃至全球的文化格局和国际关系。

蒙古国的这一决策,不仅仅是对历史的回顾,更是对未来的展望。

通过恢复传统蒙文,蒙古国希望能够让古老的蒙古文化在现代社会中焕发出新的生机与活力。

这不仅是对祖先智慧的致敬,也是对未来世代的责任。

在这个过程中,蒙古国将面临许多挑战,但也正是这些挑战,促使他们不断前进,探索出一条属于自己的发展道路。

传统蒙文的回归,不仅仅是文字的改变,更是文化的复兴。

它承载着蒙古族人民对祖先的敬仰和对未来的期待。

通过这一变革,蒙古国不仅能够在文化上传承和创新,还能够在国际舞台上展现独特的民族魅力。

无论前方有多少困难,蒙古国都将坚定地走下去,为子孙后代留下一份宝贵的文化遗产。

在未来的几年里,蒙古国将逐步实现传统蒙文的全面恢复。

这一过程不仅是对历史的尊重,更是对未来的承诺。

蒙古国希望通过这一举措,让古老的蒙古文化在现代社会中焕发出新的光彩,为国家的发展注入更多的动力。

无论是教育、行政还是媒体领域,蒙古国都将迎接新的挑战,迎接新的机遇。

而这,正是蒙古国走向更加繁荣未来的必经之路。

总之,蒙古国恢复传统蒙文的决策,既是对历史的回顾,也是对未来的展望。

它不仅仅是一场文字的变革,更是一次文化的复兴。

通过这一举措,蒙古国希望能够让古老的蒙古文化在现代社会中焕发出新的生机与活力,为国家的发展注入更多的动力。

无论前方有多少困难,蒙古国都将坚定地走下去,为子孙后代留下一份宝贵的文化遗产。