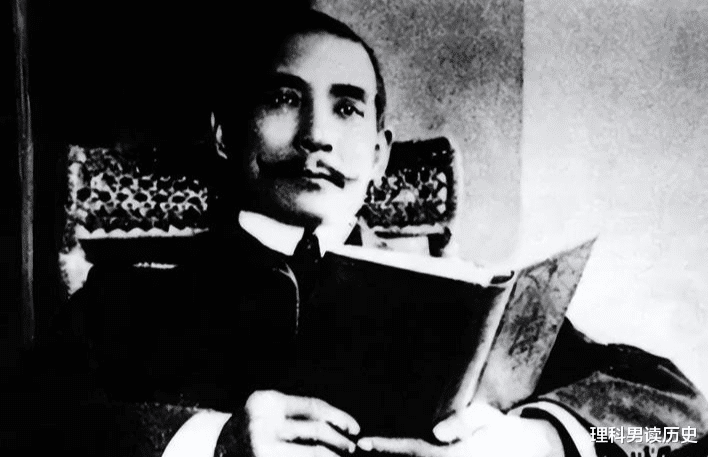

1925年3月12日,孙中山在北京的病榻上渐渐失去了生命的气息,当时,宋庆龄和一众亲友围绕在他床前,心情沉痛、惶恐不安。

但鲜为人知的是,他临死前有个奇怪的要求,那就是非要睡地下,并坚持要求地面上放冰。

这一要求自然是所有人都陷入了困惑和疑虑。

那么,孙中山究竟为何做出如此奇异的要求?这仅仅是病中的胡言乱语,还是潜藏着更深层的情感?

1925年3月12日,孙中山在北京的病榻前,低声喃喃自语着一些难以理解的话语。

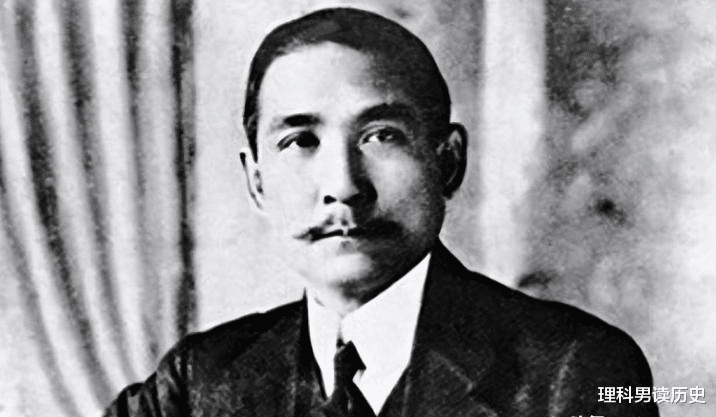

最让人困惑的是,孙中山在临终之际,竟然要求睡在地上,并坚持要地面上铺上冰块。

这一看似异常的举动,令所有在场的人都感到震惊,尤其是宋庆龄,她无法理解丈夫此时的奇怪要求。

宋庆龄无数次问孙中山,为什么不睡在床上,为什么偏要选择冰冷的地面,而孙中山只是淡淡地回答:“有冰更好。”

他神情中并无太多的痛苦与迷茫,更多的是一种难以言说的决绝。

眼前的孙中山,虽面临病痛的折磨,但他却似乎在追溯着什么,对于身边的人来说,这一切显得如此陌生而不可理解。

“地下冷,不能睡。”宋庆龄再次低声劝道,可孙中山却像没有听见一般,固执地重复着自己的要求,丝毫没有要改变的意思。

他似乎在此刻并不关注自身的痛苦,而更多是在怀念一些早已远去的时光,可能是那些与陈粹芬共同度过的岁月。

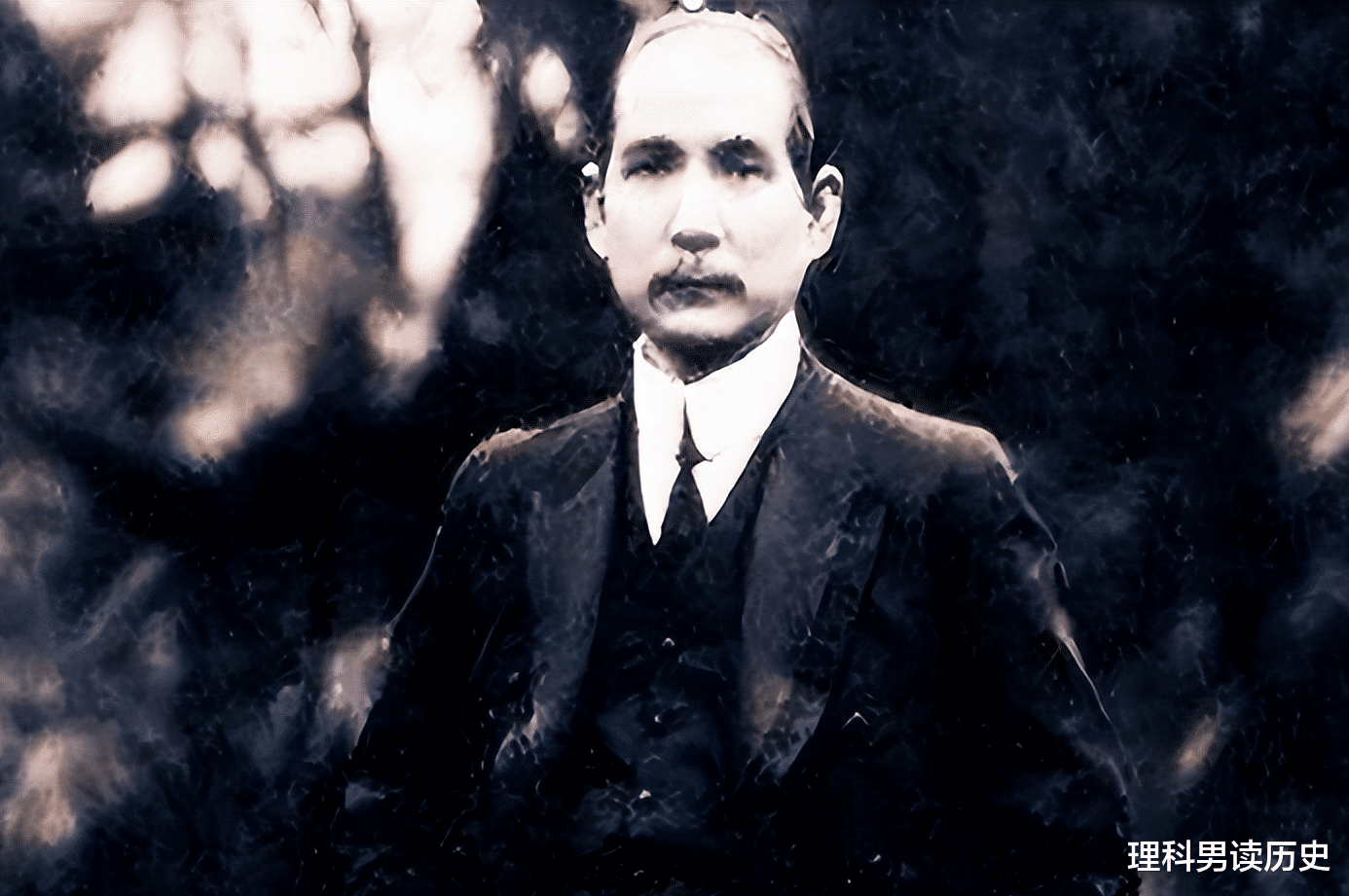

在孙中山的革命生涯中,有一个女人的名字无论如何也不能被忽略,那就是陈粹芬。

她不仅是孙中山的革命伴侣,更是在他最艰难的岁月里,给予他无限支持与力量的坚强后盾。

虽然她并未正式成为孙中山的妻子,但她的存在却是不可替代的,她与孙中山之间的关系,如同那段革命岁月中最璀璨的一部分,注定了要被永远铭记。

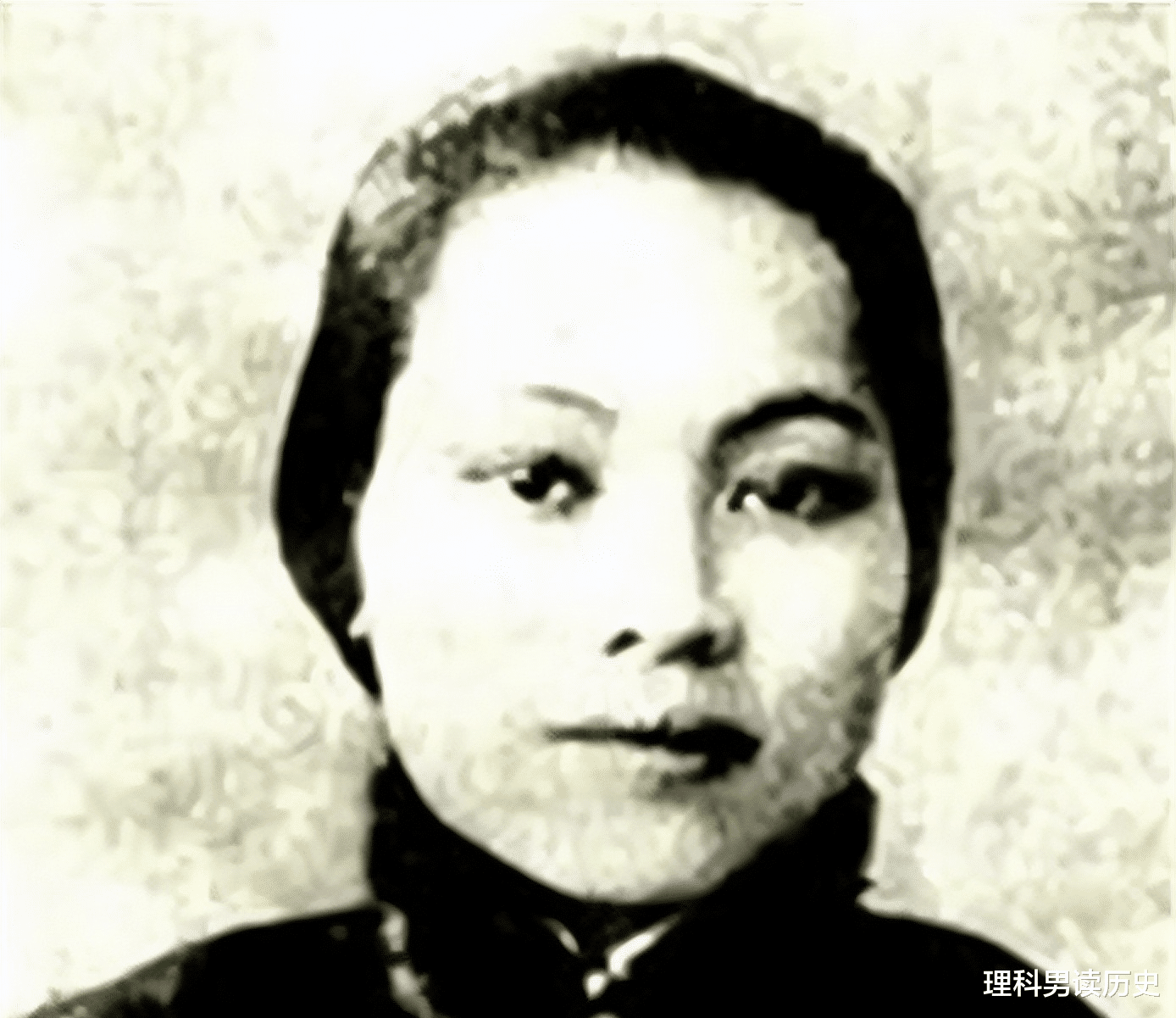

陈粹芬的出身并不显赫,家庭贫寒且失去了父母。

她自小并未受过系统的教育,但她那颗勇敢且坚定的心,却让她在那个动荡的时代中找到了属于自己的立足点。

在1891年,她与孙中山相识,而这场相遇,也注定了她未来人生的方向

曾经在逃亡的日子里,他们几乎没有时间躺在床上安睡,更多的时候,孙中山和陈粹芬只能依靠冷硬的地面和简陋的环境来躲避清朝的追捕。

虽然陈粹芬总是觉得地面寒冷,但为了避免被发现,孙中山便提出要睡在地上,而他那时常常安慰她:“地下冷,没关系,等我们胜利了,便能有个更温暖的家。”

此时的孙中山,或许依然怀念着和陈粹芬一起度过的那些艰难岁月,那些革命的日子。

临终时,他再度要求睡在冰冷的地面,并在冷静中执意要求冰块,这一切仿佛是在无声地回忆那个曾经的艰苦岁月。

在那个时候,冰冷的地面是他们唯一的“避风港”,他们曾在那片土地上用坚持与信念打破了一切困境。

值得一提的是,在他们的革命斗争中,陈粹芬不仅是孙中山的得力助手,还是他最亲密的战友。

她积极参与孙中山的军事会议,帮助联络革命党人,策划反清起义。

每一场起义的背后,都有陈粹芬的身影。

在那个硝烟弥漫的年代,陈粹芬并不是一个旁观者,她亲身参与了许多次充满血与火的斗争,她用行动诠释了什么是革命的真正意义。

而她也总是无怨无悔地支持孙中山,在他身后打点好一切。

在清朝的压迫下,孙中山和陈粹芬曾多次面临被捕的危险,为了避免被清廷的官兵发现,他们不得不隐藏行踪,甚至一度不得不在地下活动,过着如同游击队一般的生活。

对于外界来说,革命的英雄们在大街上能见到他们的身影,但他们背后的真实生活却极为简朴,甚至是艰辛的。

在那段时间里,孙中山和陈粹芬几乎生活在地下,没有固定的住所,也没有充足的食物和资源。

陈粹芬习惯了这种隐秘的生活,她不仅为孙中山分担了大量的工作,还时常亲自去采购革命所需的物资,哪怕这些物资常常是通过偷偷摸摸的方式从他人那里获得。

在夜幕降临时,孙中山和陈粹芬有时也不得不躲进简陋的地下藏身处,依靠地道和密室避开清廷的追捕。

地下的生活并不容易,房间湿冷,光线昏暗,但这对他们来说,却是一种习惯。

陈粹芬明白孙中山肩上的重担,也深知他的理想与追求,尽管自己并非孙中山的法定妻子,但她始终坚信,她的存在对于孙中山来说是不可替代的。

这段艰难的地下生活,虽然最终随着孙中山在1911年成功推翻清朝、建立中华民国的胜利而结束,但对于陈粹芬来说,那些岁月中的记忆依然深刻铭刻在心。

她与孙中山曾共同经历过那么多无法言喻的困难和挑战,正是这些生死与共的日子,铸造了她对孙中山深厚的感情,也让她对革命理想的忠诚永远不会改变。

1925年3月12日,孙中山的病危之际,他的最后几天,仿佛凝结了整个革命生涯的沉淀。

临终时,他言语含糊,却依旧口中念念不忘,反复说道:“我要睡地下。”

这一声声的呓语,听在旁人耳中,显得有些无理取闹,也让宋庆龄和在场的亲友感到疑惑和不解。

宋庆龄曾试图劝阻,但孙中山却执意要求,甚至在自己极度虚弱的状态下,还坚持要地面上放冰。

对于宋庆龄而言,这一切似乎无法理解,身为孙中山的伴侣,如何也没能解开丈夫最后的心结。

孙中山临终时所念念不忘的地下生活,实际上是他心灵深处对过往岁月的深刻怀念。

在他的一生中,虽然多次屡遭失败和挫折,但无论他身处何方,革命的理想始终未曾改变。

在那段地下的日子里,他与陈粹芬同生共死,一起为推翻清朝的腐朽政权而拼搏。

他们并没有享受过安稳的生活,甚至没有机会休养生息。

他们的生活总是充满了危险和逃亡的紧张感,而这些日子,几乎成了孙中山革命生涯中最具历史意义的岁月。

而孙中山最后的遗言,“有冰更好”,更像是一种无声的告别,他或许并非仅仅是在表达对冰冷环境的适应,而是在无意识地回忆起那段与陈粹芬并肩作战、并肩忍受革命艰辛的岁月。

冰冷的地面代表着他们曾经历的那些岁月,那些为了革命理想忍受的艰难和孤独。

在他临终的时刻,这种冰冷反而成了他心中最深的烙印,似乎是他对那个曾与自己共同奋斗过的革命伴侣——陈粹芬的无尽怀念。

这些呓语的背后,也展现了孙中山对理想和信仰的坚定。

对于他而言,革命不仅是为了推翻腐朽的政权,更是为了中华民族的未来,那个让所有中国人民都能站起来的梦想。

临终时,他依然未曾放下自己肩负的责任和使命,甚至用这种特殊的方式,将自己的一生与那段艰难岁月和深厚情感紧密相连。

那种对冰冷地面、对冰的执着,不仅仅是身体上的冷暖,更是精神上的回归,是他一生不屈不挠、始终坚守的革命信念的体现。