短短一分钟,克鲁伊夫已经从中圈开始发动进攻,一气呵成连过五人,创造了史上最快点球机会,这是1974年世界杯决赛的开场。

“橙色惊雷”穿透了足球历史的秩序。

1974年并非荷兰足球唯一的魔幻瞬间。

2014年半决赛的暴雨夜晚,范加尔教练用他独特的换人策略震惊了世界,却伴随着命运一次次的捉弄,荷兰足球命运的谜团再度浮现。

荷兰足球的起源可以追溯到阿姆斯特丹运河边的造船工人们的娱乐活动。

上世纪50年代,这些工人在午休时玩球,他们没有大空间,只能在狭窄的作业区内传球。

正是这种局限,培养了他们迅速传球的技巧,无意中奠定了后来著名的“全攻全守”战术。

到了1974年,米歇尔斯带领荷兰队参加世界杯时,全攻全守战术已成型。

决赛开场56秒,克鲁伊夫的一记闪电突破就像在全世界面前展示了橙色足球的魅力。

但这种赌博式的进攻也让他们付出了巨大的体能代价,每一场比赛都像燃烧生命一般。

这种极致进攻的足球哲学,既成就了荷兰队的华丽风格,也埋下了他们屡败屡战的伏笔。

荷兰的足球天才似乎总是带着一种悲剧色彩。

克鲁伊夫在退役前夜烧掉自己的球衣,范巴斯滕28岁时因伤退役,罗本在37岁又复出。

这种殉道者般的职业生涯,成了荷兰足球的宿命。

数据显得尤为残酷:荷兰球员平均职业生涯比德国球员短3.2年。

2010年世界杯决赛,荷兰队跑动距离比西班牙多出7公里,相当于多打了半场加时赛。

这种燃烧生命的踢法,使得他们的巅峰期如同郁金香花期般短暂。

范戴克在利物浦透支身体后,2022年世界杯成了移动木桩,这正是最新例证。

更令人心碎的是位置模糊化带来的消耗。

德容在巴萨场均跑动12公里,比哈维多出3公里,却要兼顾防守和进攻组织。

这种既要当爹又要当妈的玩法,让荷兰天才们早早油尽灯枯。

荷兰队更衣室的内讧与创造力

荷兰队的更衣室里,总是充满了火药味。

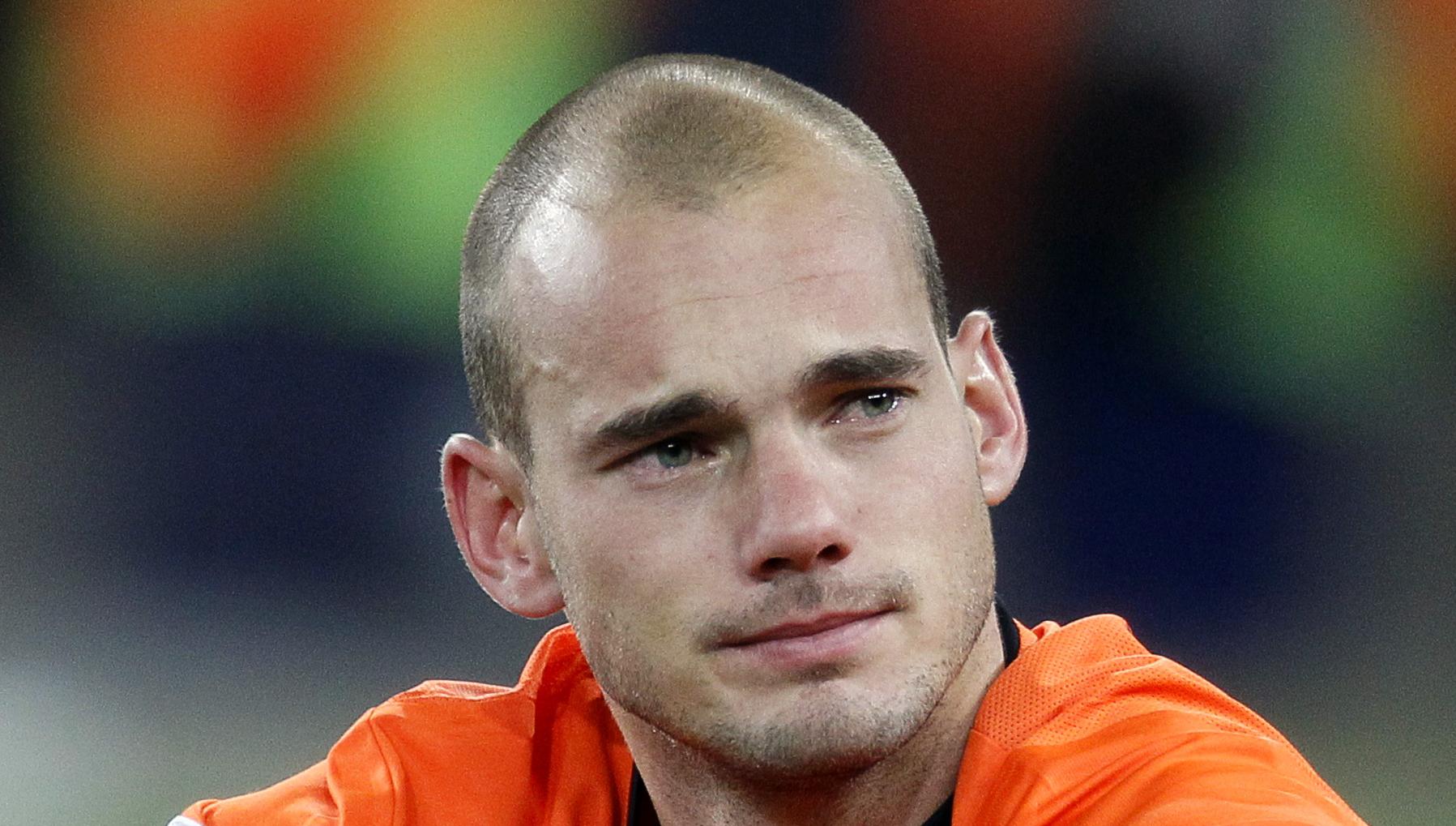

1974年世界杯前,克鲁伊夫带着队员罢训,要求奖金分成;1994年古利特因战术分歧直接离队;2012年欧洲杯上范佩西和斯内德在替补席互骂。

这些内讧,揭露了天才球员扎堆后的副作用。

这种反骨精神也造就了荷兰足球的创造力。

范加尔敢在世界杯上让门将踢中锋,科曼能发明“进攻型清道夫”位置,德波尔甚至让后卫主罚任意球。

这些离经叛道的操作,换个国家早被媒体喷死了。

正是这种不合常规的策略,让荷兰队在关键时刻既能惊艳众人,也可能自爆。

青训与战术理想的悖论

阿贾克斯青训营的围墙上刻着克鲁伊夫的名言:“踢得聪明比踢得正确更重要。”

这句话彰显了荷兰足球的创造性,却也埋下了体系冲突的祸根。

2022年世界杯,加克波连续三场破门后突然哑火,不是因为状态下滑,而是范加尔要求他改踢边翼卫。

阿姆斯特丹街头足球文化同样矛盾重重。

小孩们在运河桥洞下练就的即兴发挥,到了职业队却要被战术纪律束缚。

德里赫特17岁带球突进绝杀皇马,20岁在尤文被骂“出球太慢”,这反映了荷兰天才的生存困境。

数据更揭示了严酷现实:荷兰近十年青训球员登陆五大联赛的平均年龄,比德国晚了1.8岁。

不是天赋不够,而是俱乐部不敢放手使用这些需要“特殊保养”的球员。

战术陷阱:极致理想主义者的死循环荷兰对全攻全守的执念,堪比堂吉诃德大战风车。

2014年世界杯,范加尔推行532阵型打进四强,国内媒体却骂他“背叛荷兰足球灵魂”。

这种宁可站着死也不跪着生的足球哲学,让他们在功利的现代足球中愈发格格不入。

关键数据也佐证了这一点:世界杯淘汰赛阶段,荷兰队领先被逆转的概率高达37%,远超巴西的18%。

不是不会防守,而是骨子里的进攻基因作祟。

2022年面对阿根廷,2-0领先时韦霍斯特仍在前场逼抢,最终被绝平就是血的教训。

更可怕的是路径依赖。

荷兰队史射手榜前十有七个中锋,但范加尔偏要玩无锋阵。

2022年世界杯淘汰美国队的进球,竟是邓弗里斯从右后卫位置插上完成的助攻帽子戏法。

这种极致化的战术赌博,成则封神败则成魔。

结尾:

荷兰足球,这个总是被命运戏弄的“无冕之王”,在现代足球的舞台上显得如此独特而迷人。

他们对于全攻全守的执着和天才球员的重负,虽然最终让他们屡屡失利,但也让世人看到了足球的另一种可能。

不论是运河边的造船工人们仍旧踢球,还是费耶诺德少年队在欧冠上演血洗马竞的奇迹,荷兰足球从未真正消失。

或许,正是这份与命运死磕的疯狂,让他们的故事更加令人着迷。

荷兰足球注定会继续在辉煌与悲情之间摇摆,但这正是他们与命运抗争的魅力所在。

就像阿姆斯特丹的夕阳,明知会被北海吞没,也要在最后一刻迸发出最耀眼的光芒。

荷兰足球未死,只是在他们的基因中刻下了一道和命运抗争的轨迹。

无冕之王,他们的橙色旋风,永远让人沉醉。