很多年以后,我才知道,在春晚现场笔走龙蛇写下“货真价实”几个毛笔字的赵丽蓉,原来自己竟不识字的。

那是1996年,那一年的春晚舞台上,68岁的赵丽蓉与巩汉林一起,表演小品《打工奇遇》,节目中她要用毛笔悬腕写下“货真价实”四个大字。

在观众看来,这几个字赵丽蓉现场信手拈来,一气呵成,仿佛有几十年的书法功底,但实际上,她自小学戏,没有机会上学读书,她识得的字不多,更不要说提笔写了。

小品最初的版本,原本打算安排工作人员直接从后台拿出写好的“货真价实,童叟无欺”八个字,但那样显得有点刻意,导演不经意间提出,要是能让赵老师在台上自己写出来就好了。

因为这句话,赵丽蓉回家先请一位书法家写下“货真价实,童叟无欺”,然后买来纸笔临摹。她在家闭关苦练,一天十几个钟头,家里的报纸都被她写完了。有时半夜上厕所,还有拿过笔墨写上几笔再去睡。

就这样,硬是把八个字写的如行云流水。限于时间要求,最后小品上只写了前四个字。

这个小品获得当年观众最喜爱的小品类一等奖。小品播出后,不少人以为赵丽蓉写一手好字,甚至登门求字,让老太太哭笑不得。

02在小品界,有三个绕不过去的的名字: 陈佩斯、赵丽蓉与赵本山。

在很多人看来,赵丽蓉是典型的大器晚成。1988年第一次登上春晚舞台时,她已经60岁了,与扮演“济公”的游本昌出演小品《急诊》。

这个年过花甲的老太太,在小品舞台上展现出非同寻常的生命力。她的小品数量并不算多,但每一部都有新意。

舞台上的她,会武术,会书法,会rap,会唱戏。她那唐山口音的台词,至今仍能激起人们的共鸣,她将传统与流行融合解构的能力,令今天的小品黯然失色。

那还是春晚小品创造金句的黄金年代,而不是盛行炒冷饭的今天。

小品《打工奇遇》,单纯善良的农村老太太遇到黑心奸诈的酒楼老板,她手持一块旧抹布插科打诨,从报菜名唱到“走四方”,贡献了无数经久不衰令人捧腹的台词:

“宫廷玉液酒,一百八一杯,这酒怎么样,听我给你吹。”

“什么群英荟萃,奏是萝卜开会。”

“连啥意思都不懂,你真是棒槌!”

这个十几分钟的小品,剧本反复修改,前后光是排练就不下上百次。

她的小品兼收并蓄,擅长创新,总是能够将流行文化恰到好处地融入小品,对之恰到好处地进行解构。

小品《如此包装》,她将rap融入评剧,让数亿观众认识了什么叫“嘻哈说唱”,那段嘻哈风十足的词儿逗乐了全国观众:

“春季里开花十四五六,六月六啊,我看不出我春打六九头。这么包装简直太难受,我张不开嘴儿,我跟不上溜儿,你说难受不难受,你说难受不难受?”

在那个电话都尚未普及,互联网更不知在何处的年代,这段rap带给观众前所未有的震撼。

新旧文化冲撞是赵丽蓉小品的一大主题,观众在她的小品中找到流行元素,也总能发现她对那些在文化里“乱搭乱建”行为的种种抗议。

《如此包装》里对胡拼乱凑传统文化的嘲讽,至今仍未过时:

“就你们这包装,把好东西都糟蹋了。”

她在90年代达到的艺术高度,至今鲜有人企及。那时候赵本山还没有成为小品王,在赵丽蓉活跃的90年代,他很难拿到小品一等奖。

赵丽蓉学习传统评剧出身,但她从不盲目排斥流行文化。1992年春晚上,一顶棒球帽,一双白球鞋,又唱又跳,一首小虎队的《爱》风靡全场。

要说乘风破浪,不知比今天的“姐姐”们高到哪里去了。

不同于今天什么火引用什么,那时候赵丽蓉引用什么什么便会火,这种影响力甚至绵延至今天。

这几年说唱音乐走红后,一个段子在网上流行开来:

1998年春晚小品《功夫令》中,赵丽蓉一曲《心太软》,不仅逗笑了电视机前的观众,更让这首歌大热了一把。

任贤齐在采访时说,自己能在大陆成为一线歌手,最感谢的便是两个女人——王菲和赵丽蓉。

“我刚出道时,在大陆的认知度不高,有一次王菲录节目推荐了《心太软》。而这首歌真正被全国观众熟知,是源于赵丽蓉老师在春晚小品中的演唱。”

03春晚和小品是赵丽蓉最广为人知的标签,但如果只把她定义为喜剧演员,那实在是低估了她。

喜剧之外,她更是一位演技精湛的演员,一位评剧表演艺术家。

她第一次出演电视剧,是在86版西游记中饰演呆萌的车迟国王后,满脸惊奇地摸着孙悟空被砍头后不留疤痕的脖子。

由于不识字,她看不懂剧本,她的台词都是“车迟国国王“念给她听,她再一句一句背下来。

谢铁骊、赵元执导的电影版《红楼梦》里,她出演刘姥姥。看不懂原著,她就请人解说,又找来连环画反复揣摩人物性格,把刘姥姥演的活灵活现。

红楼梦饰演刘姥姥

舞台上,她一气呵成写下“货真价实”四个字,舞台下,她用一生书写“德艺双馨。”

陈佩斯找她合作电影《孝子贤孙伺候着》,有人告诉他赵丽蓉“不太好请”,等他心中忐忑不安地拿着剧本到了那才知道,这句话是褒义不是贬义,因为赵丽蓉对剧本的要求太严格了:

“她总说自己没文化,可她心里有个秤砣,她知道自己哪个角色能演,哪个角色不能演,她有评判能力,是艺术天才。”

她出演的影视作品不多,但部部都是精品。

1991年,黄健中执导电影《过年》,邀请她在电影中饰演老母亲一角。这部集合了葛优、梁天、李保田一众老戏骨的电影,成为第一部在东京国际电影节斩获评委会大奖的华语电影。

从未真正学过表演的赵丽蓉凭借这个角色,成为首个拿下东京国际电影节最佳女主角的中国演员。

没错,这也是中国第一个国际影后。

黄健中说,“只有赵丽蓉这张脸上,才能同时呈现悲中有喜、喜中有悲的情绪。”

这句话几乎可以看做她一生悲欢离合的写照。

04她出生于1928年,正是兵荒马乱的年月。

父亲是朴实农民,祖祖辈辈给地主打工,后来携家小闯关东,给戏班演员做梳头剃发的工作,母亲给别人家做老妈子,以至于赵丽蓉一生下来就没奶吃,喝豆浆长大。

一次演出,戏班演员将还在襁褓中的赵丽蓉抱上台,代替以前用的道具娃娃,没想到她不哭不闹,就这样无意中开始了自己的艺术生涯。这样算来,她的艺龄几乎与年龄一样长。

在戏台旁长大的赵丽蓉,12岁拜马金贵为师学习评剧,15岁开始在张家口“庆丰戏院”以主演身份登台。就这样,评剧一唱就是几十年。从小跟戏班子跑码头的赵丽蓉没上过几天学,文化程度不高,不怎么识字,成为她一生的遗憾。

说到评剧生涯,不能不提另一个人——被称为“评剧皇后”的新凤霞。

解放后,赵丽蓉进入总政评剧团,后来又调入中国评剧团,与新凤霞合作半生,情谊深厚。

评剧《花为媒》中,她与新凤霞共同演唱的“报花名”成为评剧舞台上的经典唱段。《如此包装》中那句著名的“春季里花开十四五六”,就是出自这一选段。

新凤霞

两人合作数十年,从未发生过不愉快。新凤霞评价赵丽蓉,“她演什么都像,不抢戏、不过火、不造作,跟同台演员总是合作得很好,捧着戏走,全心投入。”

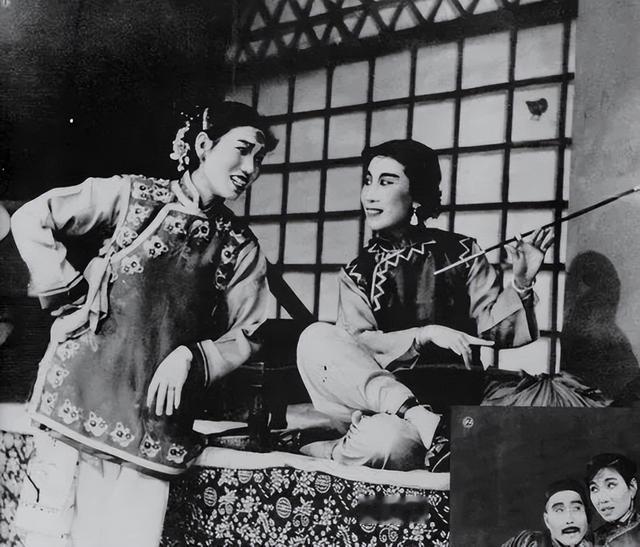

1964年,赵丽蓉与新凤霞合作《小二黑结婚》,她在里面饰演三仙姑一角。作品被拍成电影搬上银幕,毛泽东看后决定接见几位主要演员,赵丽蓉推说自己“文化浅,艺术功底不够还需磨炼”,没有一同前往。

毛泽东听闻笑称:“没想到这三仙姑还是个谦虚的三仙姑。”

05

05有人说,喜剧的背后往往充满悲剧,新凤霞曾说赵丽蓉:“有谁知道她在台上带给观众欢笑,却在生活中流了多少眼泪。”

赵丽蓉第一任丈夫盛强,出身书香门第,是那个年代为数不多的大学生,夫妻感情甚笃,不料文革中盛强被打倒送去劳改,两年后在农场病死。在她的第二次婚姻里,又不幸有一个先天大脑发育不全的女儿,最终在8岁时夭折。

她的前半生,遭遇了太多痛苦与离别,但温厚与善良的品性始终伴随她的一生。

在演艺界,赵丽蓉出了名的好人缘。

50年代,马三立被划成“右派”下放农村,赵丽蓉四处为马三立鸣不平。1962年,“摘了帽”的马三立在北京长安戏院演出,赵丽蓉花10元买黄牛票入场,散戏后到后台含泪看望马三立,告诉他:

“我买黑票就是要证明内外行都喜欢您。”

1994年,赵丽蓉因为关节炎膝盖疼痛,本不想再登上春晚舞台,但面对当年春晚导演由二群的登门求贤,她还是选择了重新出山,她的理由很简单:

“绝不能让春晚观众吃剩饭”。

然后才有了1995年春晚《如此包装》的精彩表演。小品最后那段跳舞,她一个踉跄跪倒在舞台上,观众以为是恰到好处地故意一摔,却不知她是腿疾发作已支撑不住。

061999年世纪之交那个春晚,赵丽蓉最后一次出演小品《老将出马》。小品结尾她盘腿而坐,唱着电影泰坦尼克号主题曲。

为了这段一分钟的表演,当时已年过古稀的赵丽蓉,请人把英语歌词谐音成汉语读音录到磁带上,每天对着录音机逐字逐词钻研模仿。

这一曲《我心永恒》,成了赵丽蓉最后的绝唱。

那时她已是肺癌晚期,节目开始前,她开始觉得胸部剧痛难忍,靠医生打止痛针才硬撑过来。

在生命最后的日子里,她没有住在医院,而是回到远离闹市的白家瞳村。在她自家的小院里,一池方塘,几把石椅,几株山楂,下满架的葡萄,她在这里度过最后的岁月。

时光流逝,岁岁枯荣。

今天她已离去二十年,但她又似乎从未离开,打开电视,她的小品仍在各电视台反复播出。

曾有人劝她出本自传,她说:“人家如果记着你,在心里想着你不就行了,何必非得出书呢?”

转眼二十年过去,台上人来人往,纷纷扰扰,你方唱罢我登场,有人一夜成名,有人销声匿迹,有人乘风破浪,有人黯然归乡。

好在总有一些美好记忆潜伏人们心中,从未被抹去。

今天,我们才蓦然发现,原来我们是如此怀念她,怀念那个时代。