摘要

当代大写意人物画家王涛的作品中,“鸡白眼”作为一种独特的视觉符号引发关注。这一符号既让人联想到明末清初画家八大山人笔下“白眼向天”的孤禽形象,又呈现出鲜明的个人化特征。本文从技法传承、文化隐喻、时代语境三个维度切入,结合艺术史脉络与王涛的创作实践,探讨其“鸡白眼”对八大山人艺术精神的继承与革新,揭示这一符号背后的多重意义。

一、八大山人“白眼”符号的生成与内涵

八大山人(朱耷)的“白眼”动物形象是中国美术史上的独特现象。其画作中的鱼、鸟、鹿等常以白眼示人,这一符号的形成与其个人经历和时代背景密不可分:

1. 遗民身份的情感投射:作为明宗室后裔,朱耷经历国破家亡之痛,被迫遁入空门。其笔下动物的白眼既是对清朝统治的无声抗议,也是对命运不公的冷眼旁观。

2. 笔墨语言的极致凝练:八大的白眼技法以简胜繁,通过寥寥数笔勾勒出动物眼神的冷峻孤傲。如《孤禽图》中,鸟眼仅以浓墨点染,瞳孔偏向上方,形成“白眼向天”的疏离感,体现“以少少许胜多多许”的美学追求。

3. 禅宗思想的隐喻表达:白眼不仅是情绪的宣泄,更暗含禅宗“无相”哲学。八大晚年作品中,动物眼睛逐渐闭合,从“白眼”到“闭目”,象征从愤世到超脱的精神升华。

二、王涛“鸡白眼”的技法渊源与艺术突破

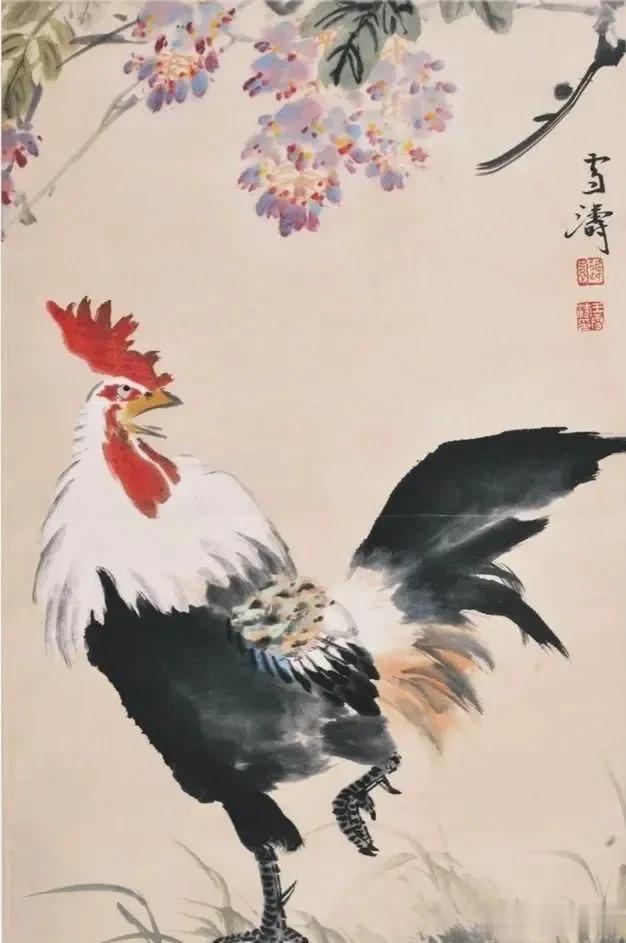

王涛作为当代大写意人物画的代表,其作品中“鸡白眼”的创作既有对传统的致敬,亦包含现代性重构:

1. 笔墨技法的继承与转化

线条的书写性:王涛继承八大“以书入画”的传统,鸡眼的勾勒融合篆书笔意,线条遒劲如刀刻。但与八大水墨的冷逸不同,王涛常以赭石、朱砂点染眼睑,赋予白眼温润的质感。

构图的戏剧张力:八大画禽鸟多取孤寂之态,而王涛的鸡常处于动态冲突中。如《斗鸡图》中,白眼鸡昂首对峙,通过眼神的斜睨与身形的倾斜,营造出“以静制动”的张力,体现对传统构图法则的突破。

2. 符号意义的时代转译

从遗民悲怆到个体抗争:八大的白眼承载着集体性的历史创伤,而王涛的鸡白眼更多指向现代人的精神困境。其画作《都市群鸡》中,白眼鸡置身钢筋森林,眼神中既有迷茫亦有倔强,隐喻城市化进程中个体的异化与抵抗。

幽默感的介入:王涛在《闲庭信步》等作品中,将白眼鸡与憨态可掬的造型结合,通过夸张的比例与诙谐的动态,消解了八大符号的沉重感,赋予传统题材新的喜剧色彩。

3. 文化语境的跨界融合

王涛的创作受到多元文化影响:其早期受苏联现实主义熏陶,中期探索表现主义,最终回归文人画传统。这种经历使“鸡白眼”兼具西方造型的精准与中国写意的空灵。例如《雄鸡一唱》中,鸡眼的白描技法借鉴了珂勒惠支版画的刀刻感,而整体气韵仍延续八大“冷眼观世”的精神内核。

三、比较视野下的“白眼”异质性与文化坐标

将两者置于艺术史脉络中对比,可发现本质差异:

精神内核

八大山人:遗民孤愤,禅宗超脱

王涛:现代焦虑,人文关怀

| 表现对象|

八大山人:虚拟化的符号(鱼、鸟等)

王涛:现实化的隐喻(鸡作为文化载体)

审美功能

八大山人:悲剧性的崇高感

王涛:荒诞性的反思性

社会互动

八大山人:隐逸式的私人表达

王涛:公共性的文化对话

这种差异源于二者所处的历史语境:八大身处明清鼎革之际,其艺术是末世文人的精神独白;而王涛面对全球化与本土化的碰撞,其创作必然承载更复杂的文化协商使命。

四、结论:传统的活化与符号的重生

王涛的“鸡白眼”绝非对八大山人的简单模仿,而是传统符号在当代语境下的创造性转化。这种转化体现为三重维度:

1. 技法层:将八大“惜墨如金”的写意传统与西方构成主义结合,形成具有视觉冲击力的新语言。

2. 意义层:从历史悲情转向对现代性问题的哲学思考,使白眼符号获得普世性;

3. 文化层:通过幽默化、世俗化的处理,打破文人画的精英壁垒,实现传统美学的当代传播。

正如王涛在《涛声依旧踏歌行》中所言:“王者之风非吾好,但求笔墨写苍生。”其“鸡白眼”的创作实践,既是对八大山人艺术精神的致敬,更是中国画现代转型的生动注脚。