"各位观众朋友,你们是否记得83版《射雕》里给郭靖缝补衣裳的李萍?"当我在大湾区电影展看到这张泛黄剧照时,耳边突然响起老影迷的感慨。这个在影视长河里泛着温柔波光的"母亲专业户",用四十载光阴诠释了何为"戏比天大"。2023年香港电影资料馆最新统计显示,在TVB黄金时期的剧集中,平均每3部就有1部出现苏杏璇的身影,这个数据背后藏着怎样的行业密码?

1983年的清水湾片场,29岁的苏杏璇裹着粗布衣裳,在《射雕英雄传》剧组反复练习缝补动作。彼时香港影视工业正处在类型化生产的巅峰期,根据香港浸会大学2022年《影视类型研究》报告显示,80年代无线电视台年均产出剧集达1500小时,高度流水线作业下,演员往往被贴上固定标签。

"阿璇,这个母亲角色非你莫属。"监制王天林的眼光毒辣,他看准了苏杏璇眉眼间的温润气质。在同期女星争演少女的浪潮中(据港媒统计,1980-1990年间无线剧集女主角平均年龄仅23.5岁),这个佛山出生的姑娘选择了一条"逆行道"。香港理工大学社会学者陈文强指出:"当时影视界存在明显的'少女崇拜'现象,30+女演员面临严重的职业断崖。"

苏杏璇的突围策略堪称精妙:她将市井母亲的烟火气与古典戏曲的程式化表演相融合。在《义不容情》中抚养四个非亲生子女的戏份,她借鉴粤剧"水袖功"的肢体语言,用颤抖的指尖和欲言又止的神态,塑造出极具东方美学特质的母亲形象。这种表演范式甚至影响了后来者——2021年《梅艳芳》传记片中,廖子妤饰演的梅妈就明显带有苏氏表演的印记。

2000年某个暴雨夜,苏杏璇在深水埗的素食馆里擦拭佛像。确诊糖尿病的报告就压在香炉下,泛着冰冷的金属光泽。这个虔诚的佛教徒或许不曾想到,自己奉行二十余年的素食主义,会成为健康的隐形杀手。

香港中文大学医学院2023年发布的《素食者营养追踪报告》揭示:长期纯素饮食群体中,42%存在维生素B12缺乏症,31%出现蛋白质摄入不足。更令人心惊的是,苏杏璇为补充营养大量食用的素点心,平均含糖量高达28g/100g——这相当于每天多摄入6块方糖。香港营养师学会理事张美玲分析:"许多素食者陷入'健康补偿心理',用精制碳水化合物填补营养缺口,反而加剧代谢紊乱。"

在《夺命金》拍摄现场,工作人员常看见苏杏璇的轮椅旁放着胰岛素注射器。她强忍右脚溃烂的剧痛,将"娟姐"这个深陷金融漩涡的母亲演绎得入木三分。这种艺术献祭般的坚持,恰似日本导演是枝裕和在《拍电影时我在想的事》中写到的:"演员的伤痛会转化成角色的重量。"

2013年6月的红磡殡仪馆,梁朝伟送来的花圈上写着"永远的母亲"。这个场景像极了香港影视业的隐喻:黄金时代的亲历者正在集体谢幕,而新生代尚未找到接力的火炬。

对比内地影视生态或许更具启示性。当"妈妈专业户"张凯丽在《人世间》中突破慈母框架时,苏杏璇的演艺轨迹显得更为悲壮。北京电影学院教授赵宁宇指出:"香港类型化生产体系培育了独特的配角文化,但也造成了演员的路径依赖。"这种矛盾在流媒体时代愈发凸显——根据爱奇艺2023年Q1数据,观众对配角记忆度较十年前下降37%,快餐式观剧模式正在消解"黄金绿叶"的生存空间。

但苏杏璇留下的遗产远不止于此。她在《新扎师兄》中创造的"梁朝伟母亲"形象,启发了后来《花样年华》里潘迪华的旗袍造型;那些浸润着市井智慧的台词,更成为研究香港社会变迁的鲜活语料。正如作家黄碧云所说:"配角才是时代的注脚。"

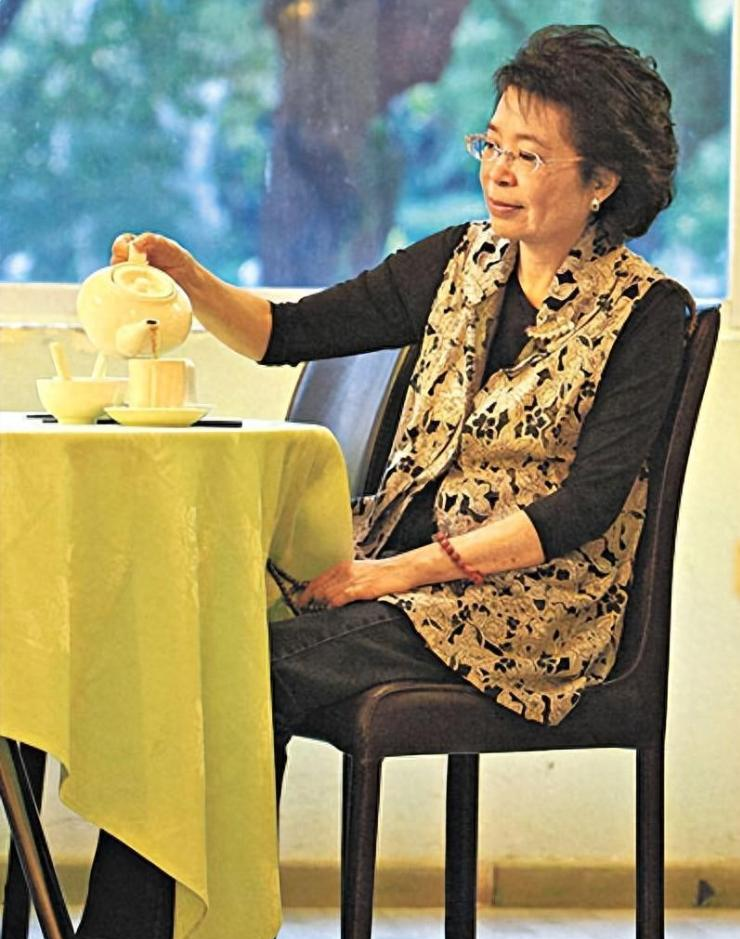

结语站在星光大道苏杏璇的手印前,我突然想起她在最后一次访谈中的话:"做母亲不需要聚光灯,但要经得起灶台前的岁月。"这个用生命诠释"小角色"的演员,何尝不是香港影视黄金时代最生动的缩影?当我们在短视频平台追逐"三分钟看完一部剧"时,或许该停下想想:那些需要慢火细炖的演技,那些甘当绿叶的坚守,是否正在成为濒临灭绝的艺术基因?

各位读者,你们记忆中最深刻的配角是谁?在评论区分享你的故事吧,让我们共同打捞那些散落在时光长河里的璀璨星尘。