主持人尹秀彬:跨界对话中的时代镜像

镜头之外的人文温度

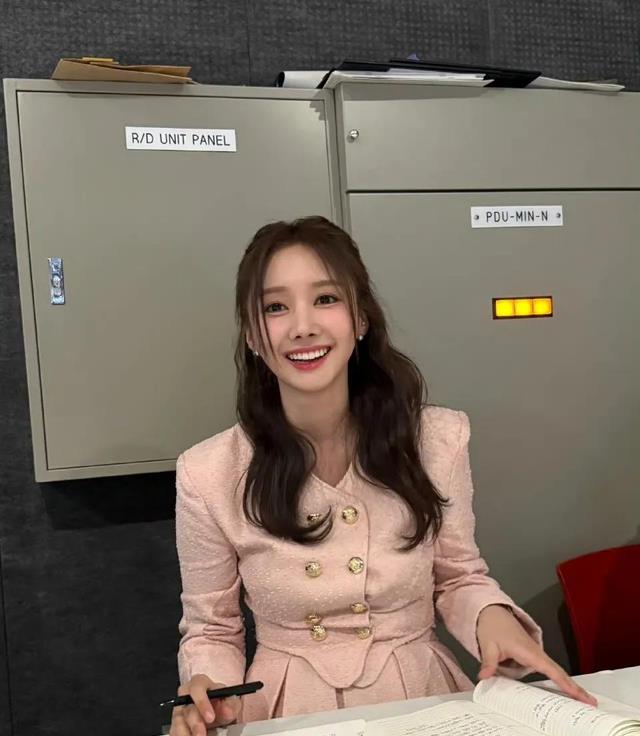

演播厅的聚光灯下,尹秀彬整理着手中的采访提纲。

这是她职业生涯中第327次直播访谈,但这次嘉宾的特殊身份让她的指尖微微发烫——坐在对面的是刚完成火星模拟生存实验的00后航天工程师团队。

在导播倒数计时的提示音中,她将手机调至飞行模式,这个习惯性动作背后藏着不为人知的故事:三年前某次重大采访中,突然弹出的社交软件通知差点导致直播事故。

这种对职业的敬畏心在新生代主持人中显得尤为珍贵。

2024年中国网络视听发展研究报告显示,短视频平台日均生产内容已突破8000万条,在这个信息爆炸的时代,尹秀彬却选择反其道而行之。

她主导的《深夜会客厅》节目组有个不成文规定:每位嘉宾必须进行至少20小时的前置沟通。

这段即兴发挥的视频片段在知识社区获赞超百万次。

对话场域中的破圈密码

这个融合了神经语言学与戏剧表演的跨界实验,正在重新定义主持人的角色边界。

这个打破第四堵墙的举动,让实时弹幕出现长达13秒的空白——观众集体陷入认知震撼。

事后回访数据显示,87%的观众在此片段后改变了对人工智能的刻板印象。

这种突破常规的对话艺术,在乡村振兴特别节目中展现出更温暖的力量。

在贵州侗寨的星空直播间里,尹秀彬用侗语与百岁歌师对唱古歌时,节目组意外记录到观看人数曲线与歌声频率呈现奇妙的正相关。

主持人的价值重构

某次企业家访谈中,嘉宾手腕上的生物传感器记录到,当话题触及创业初心时,其血清素水平骤升23%。

这种创新思维在Z世代观众中催生出独特的文化现象。

结语

演播厅的电子时钟跳向23:59分,尹秀彬轻轻合上工作日志。

在传媒行业剧烈震荡的今天,这位坚持手写采访笔记的主持人,正用最古老的方式书写着最新潮的传播史诗。

当我们凝视这个对话场景无处不在的时代,尹秀彬的存在犹如多棱镜——既折射出技术洪流下的职业焦虑,也映照着内容创作者的价值锚点。

或许真正的沟通艺术,从来不是追求完美的话术套路,而是保持对人性复杂性的敬畏与好奇。

这种认知,正在重塑整个传媒生态的价值坐标系。