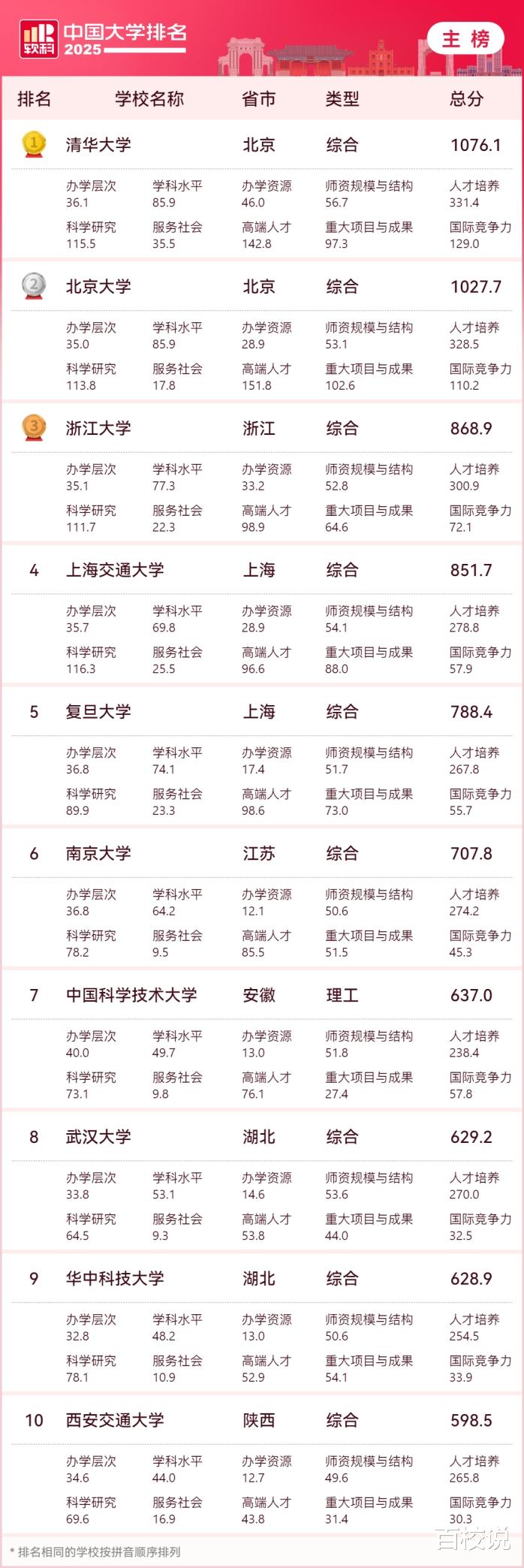

4月15日,高等教育评价机构软科发布《2025中国大学排名》,此消息宛如巨石投入平静湖面,刹那间于全网掀起千层浪,引发广泛热议。清华、北大、浙大,在综合性大学的排名里,已然连续11年稳居前三甲。上海交大、复旦紧跟其后。

如此,十强之格局大体稳固,多年未现较大变动。然而,榜单细节不乏惊喜:海南大学首度跻身“双一流”高校百强之列,深圳大学、南方科技大学等非“双一流”高校成功逆袭登榜,上海高校更是将财经、体育等6项单科冠军收入囊中。观点:高校排名不只是衡量高校实力的标尺,更映射出教育资源分配的深层博弈,普通学子的选择或许正被这些数字悄然左右。

清华、北大、浙大的“三巨头”地位依旧稳固如磐。上海交通大学、复旦大学分别位列第四、第五,南京大学、中国科学技术大学等传统名校亦跻身前十之席。值得一提的是,武汉大学和华中科技大学这对“同城双子星”,分别位列第八、第九位,中部高校强势崛起之态尽显于此。

“前十榜单像一部经典老片,剧情虽无反转,但票房始终坚挺。” 网友调侃道。榜单背后,科研经费、高端人才、国际论文等指标仍是决定排名的核心砝码。

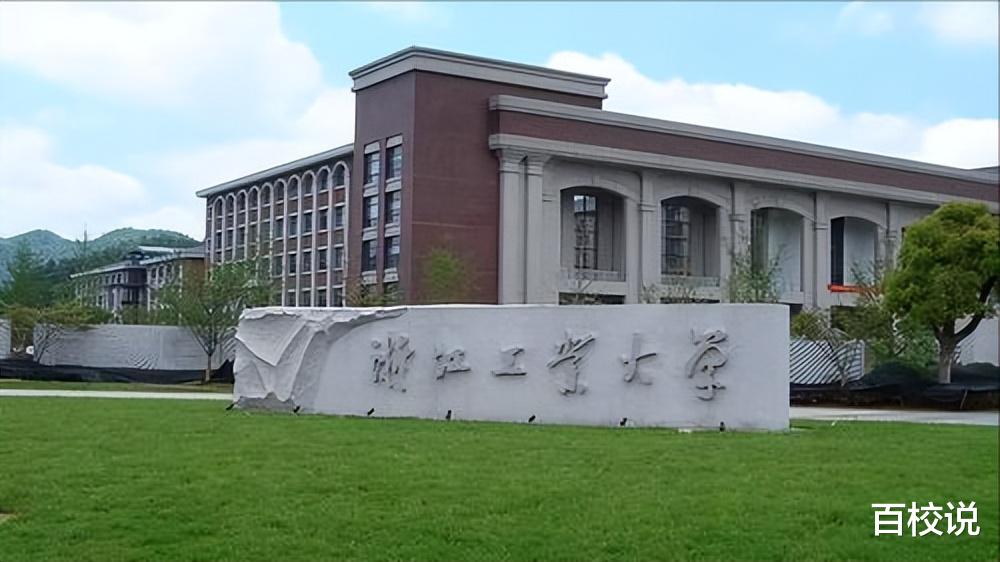

“双一流”高校在百强中占据91席,海南大学成绩卓著,以“上升11名”的佳绩新晋其中。然而,更引人瞩目的当属9所非“双一流”高校的突围之举。如浙江工业大学(62名)、深圳大学(68名)等,凭借产学研融合、地域资源倾斜等策略,于名校的夹缝中闯出了一片天地。这些“地方队”宛如逆袭的草根,以差异化打法向豪门发起挑战。”教育评论员分析称,此类高校往往在本地就业率、产业对接上更具优势。

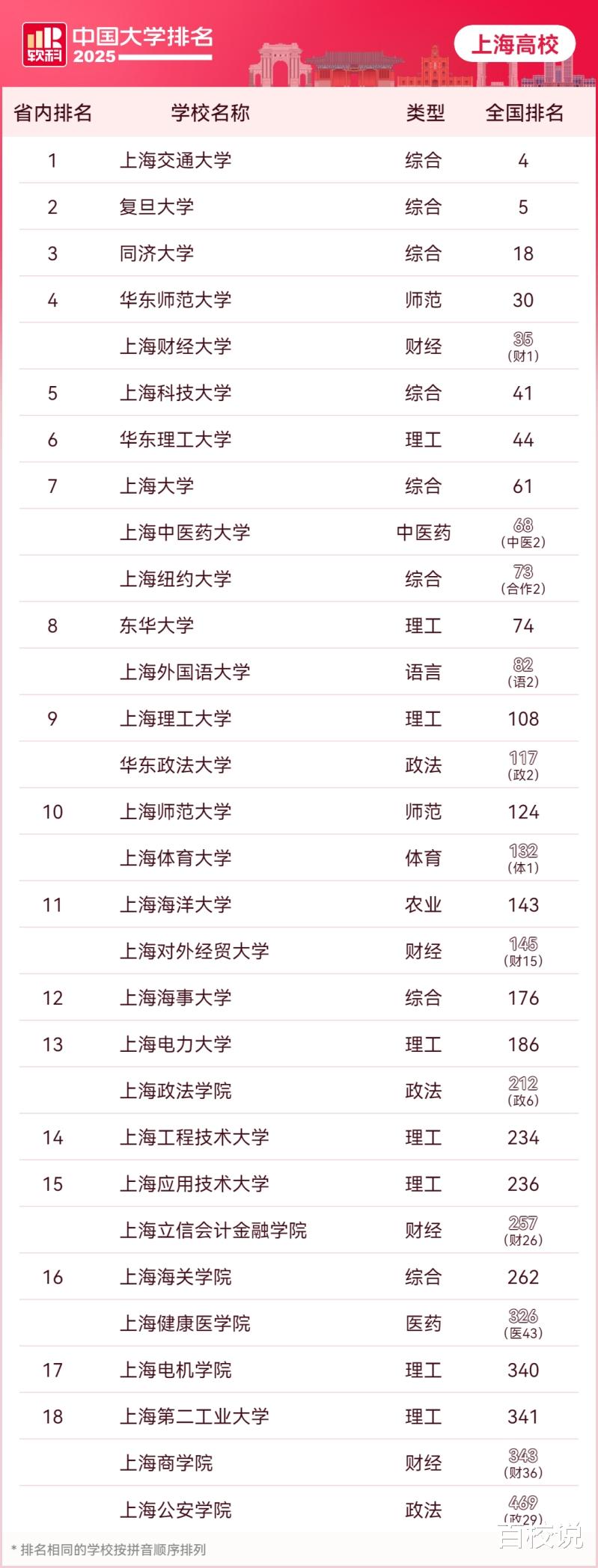

如果说综合性榜单是“全能赛”,单科排名则是“单项竞技”。在北京的医药领域,北京协和医学院堪称翘楚;于上海的财经方面,上海财经大学独占鳌头;而在政法范畴,中国政法大学亦是佼佼者。而上海体育大学以“体育类第一”的姿态,打破“重文轻体”的刻板印象。

这些学校或许并非处于“顶流”之列,然而,在行业之中,却无疑是响当当的“金字招牌”。” 一位考研辅导老师指出,单科排名对特定领域就业的参考价值甚至高于综合榜单。

在本次排名里,上海高校表现颇为亮眼。有12所高校跻身百强,数量仅少于北京、江苏。上海财经大学、上海体育大学荣获单项冠军,上外、华东政法等校在细分领域稳居前列。此与上海“高等教育综合改革”政策息息相关。借部市合作、学科集群建设之力,构建特色鲜明的“小而精”高校矩阵。“这座城市的高校,正在用‘专精特新’对抗‘规模效应’。

软科排名虽凭借392项指标构建评价体系,但争议仍难以避免。例如,人文社科类指标权重较低,导致部分文科强校排名滞后;民办高校榜单关注度远低于公办,资源分配不均问题再次被放大。“排名就像一把尺子,但教育的温度无法被测量。”或许,榜单的真正意义在于提供多元视角,而非制造焦虑。

随着“双一流”动态调整机制的不断深化,更多“潜力股”高校或将涌现。而人工智能、碳中和等新兴学科,可能成为排名的新变量。而对于考生,专家建议:“与其盲目追逐榜单,不如思考‘哪所学校能让自己成为不可替代的人’。毕竟,教育的终极指向并非竞争排名,而是铸就独一无二的人生。

学校好坏最主要看就业

🐸👍🏼