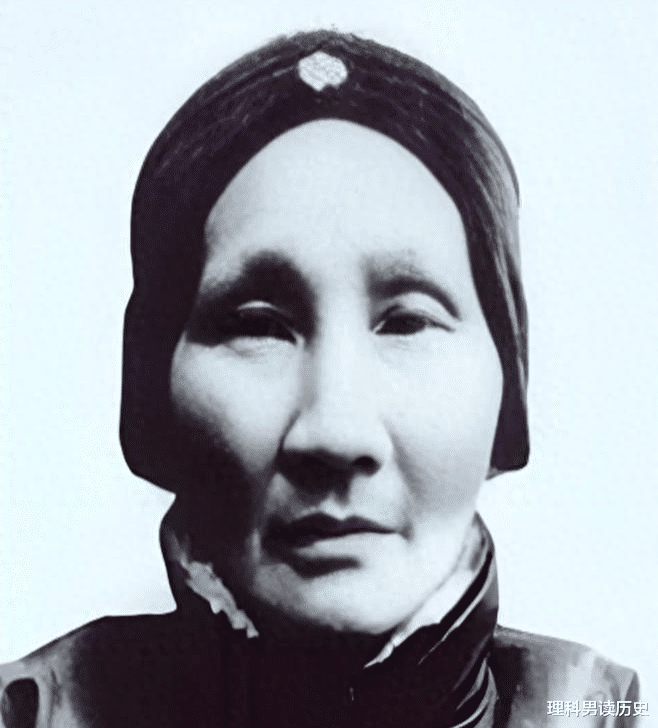

王采玉,这个名字在历史中或许并不显赫,但她的生命轨迹却深刻地影响了近代中国的命运。

年仅23岁时,她选择还俗嫁入了蒋家,但命运似乎总是对她格外严苛。她不仅失去了心爱的丈夫,更在命运的捉弄中失去了两个孩子。

外界的流言蜚语也如影随形,世人言辞犀利地说她是“克夫克子”的扫把星。

但她心中始终坚信,命运可以被改变,生活的意义可以由自己掌握,同时,她也将将所有的希望寄托在了唯一的儿子——蒋介石身上。

那么,王采玉究竟经历了什么?她又是如何在困境中顽强生存的?

1863年,王采玉出生在浙江奉化一个名门望族的家庭中,得益于此,她年幼时生活富足,且琴棋书画、诗词歌赋都游刃有余。

但世事难料,在王采玉年仅十八岁时,父亲王有则因病去世,这个家族的支柱轰然倒塌,整个王家的财产也因管理不善而急剧缩水。

随着父亲的去世,家中仅剩王采玉和母亲以及两个年幼的弟弟,她不得不挺身而出,担负起照顾家人和处理家务的重担。

同时,她清楚,自己早晚也需要成家,而她的母亲,则早早便给她物色了合适的婚事。

不久,王采玉便被母亲托媒与一个叫竺某的男子订下了婚约,竺家虽然不是豪门,但在当地也算是过得去的普通家庭,母亲认为,嫁给竺家能确保王采玉未来的生活不至于太过艰难。

对此,王采玉也都接受,但婚后的生活其实并不如她所愿,竺家并不如想象中那般和谐,夫妻间的关系也充斥着日复一日的冷战和争执。

竺某是个脾气暴躁的男人,王采玉无论如何努力,总是感到自己被忽视和冷落。

为了维持这段婚姻,她只能忍耐与妥协,但耐心的消耗远比预想的要迅速。

竺家的家风也十分严苛,王采玉为了照顾母亲和弟弟,常常背着丈夫向娘家提供帮助,这也让她在夫家日渐失宠,甚至连家中其他人也对她心生不满。

竺家的不信任和冷嘲热讽让她深感孤立,她逐渐成了竺家的一名佣人,无论外界如何评说,她的内心却无力反抗。

这样的日子持续了两年,直到一个突如其来的噩耗,击垮了她最后的坚持——她怀孕了,但这个孩子早产且不幸夭折。

更不幸的是,失去儿子后,丈夫也因霍乱去世,竺家将他们的死归咎于王采玉,指责她不幸、克夫克子,家中的空气充满了对她的指责和敌意。

那时的王采玉感到生活无比绝望,于是,王采玉决定远离一切,选择带发出家。

不过,这段出家生涯并没有持续太久,王采玉的生活再次因为一个人的到来而发生了转折。

这位人就是她的堂兄王贤东,他带着一种关切的心情前来劝说她放弃空门,重返尘世,嫁入蒋家。

王贤东是溪口蒋家的一个伙计,蒋肇聪的盐铺生意与他有着深厚的渊源。

蒋肇聪在失去妻子后,沉浸在深深的悲痛中,似乎对再婚失去了兴趣,但眼见年岁已大,又无法独自支撑家业,于是他无意中向王贤东提起了想续弦的心思。

王贤东听后,立刻想到了自己的堂妹王采玉,他清楚,蒋肇聪是一个为人正直、重情重义的人,若能嫁给他,王采玉至少能脱离那个孤单凄凉的境地。

他不仅自己去说服王采玉,还特意带上了她的母亲,希望借母亲的情感让她改变决心。

于是,这场由亲戚安排的婚姻,尽管王采玉内心充满挣扎,但最终她在母亲的苦苦请求下还是决定妥协。

1886年,几经辗转,23绥岁的王采玉在一个祥和的日子里,坐上了蒋家的迎亲花轿。

蒋肇聪的家虽然因失去妻子而破碎,但家业依旧,之后,王采玉的到来,让这个家庭终于恢复了一丝生气。

在蒋肇聪的眼中,王采玉无疑是一个贤妻良母,不仅打理家务得井井有条,还温柔地照顾着他和家中的事务,逐步成为了家庭的核心。

另外,虽然他们的婚姻并不被外界看好,甚至有一些非议,但王采玉用实际行动证明了自己。

她温文尔雅,持家有道,对蒋肇聪也细心呵护,不仅在生活中是他的伴侣,还是他生意上的重要支持。

每当蒋肇聪因事业烦忧时,王采玉总能以她那温暖的目光和柔和的语气,化解他心中的焦虑,安抚他不安的情绪。

在王采玉的默默付出下,蒋肇聪逐渐重新找回了往日的活力,婚后的第二年,王采玉为蒋肇聪生下了他们的第一个孩子——蒋瑞元,后来的蒋介石。

这一生命的降临,仿佛为蒋家带来了新的希望,蒋肇聪也因此倍感欣慰,但命运的阴霾依然未曾远去,

1895年的冬天,蒋肇聪在一次瘟疫中不幸染病,短短几天便撒手人寰。

对于王采玉来说,这是一场彻底的灾难,蒋肇聪的死带走了她在蒋家的一切依靠,也打破了她原本看似平静的生活。

她不仅要面对丈夫的去世,还要照顾年幼的蒋介石,而家中又没有了男人的支持,蒋家的生意也陷入了困境。

但王采玉明白,自己无论如何都不能放任命运将她打倒,她不能让蒋家因她的悲伤而倒下,更不能让流言左右她的生活。

此后,无论外界如何议论,她依然努力在蒋家尽自己最大的力量照顾家中的一切。

在蒋肇聪去世后,家中日渐萎靡,经济上的困境也让她倍感压力,家里本来就没有足够的资源,她不得不多次变卖生意和田产,以支撑蒋家的日常开销。

她的每一个决定都变得异常艰难,但她知道,不能停下,这不仅仅是为了自己,也是为了蒋介石的未来,她必须坚强。

蒋介石年幼时,眼见母亲如此坚韧,也学会了早早承担起家中的责任。

他曾因为家庭困境前往县衙喊冤,试图为蒋家争取公道,这一事件虽然未能立刻解决问题,却也让他在面对不公时,开始建立起对抗的勇气。

而这样的勇气和力量,正是王采玉在默默支持中灌输给他的,她用自己的力量教会了儿子如何在不公面前站立,如何在生活的重压下前行。

在王采玉的心中,蒋介石不仅仅是她唯一的希望,更是她一生的坚持和信念。

她虽然感到无比疲惫,但每当看到儿子逐渐成长,她就重新找到了前行的动力。

就这样,蒋介石在母亲的呵护下渐渐长大,而王采玉在这期间为了不让蒋介石的未来,如她般被困在无尽的困境里,她尽自己所能,努力给他提供最好的教育和成长环境。

同时,每当蒋介石不愿意学习,或者做出一些不合适的行为时,王采玉总是毫不犹豫地严厉教导她的儿子。

她会耐心地告诉他,这个世界并不会因一个人的顽劣和不负责任而给予更多的机会,而这些机会,正是通过不断努力和奋斗才可能得到。

蒋介石初时并不理解母亲的苦心,那时的他,心思活跃、机敏,但总是喜欢玩乐,对学问并没有太多的兴趣。

但王采玉并没有气馁,她的目光始终没有离开过蒋介石,某个冬天的夜晚,蒋介石因为偷懒未做功课,被母亲责骂了一顿。

那时,蒋介石还年轻,心中满是叛逆和不满,他一度想要反抗,但当他看到母亲眼中那种深深的失望和无奈时,突然之间,他被一种莫名的情感触动。

王采玉并不是那种只会责骂的母亲,她是那种在最深的痛苦中依然不放弃自己的孩子的母亲,不仅仅是母亲,也是老师,是蒋介石人生中最重要的导师。

那一刻,蒋介石终于意识到,母亲并不是一个责骂他的冷酷人物,她只是希望他能在这个世界上找到自己的立足点,能成就自己、撑起一个家,成为蒋家未来的希望。

这一番话在蒋介石心中留下了深深的烙印,从那以后,蒋介石的态度开始发生改变。他开始更加用功地读书。

渐渐地,王采玉发现,自己的儿子不再是那个调皮捣蛋的孩子,而是一个越来越懂事,逐渐有志向的年轻人。

王采玉不仅鼓励蒋介石学习文化,还让他接触到一些更广阔的视野。

她知道,蒋介石不可能仅仅依赖家族的积蓄和名声,要想在社会上立足,就必须依靠自己的才华和能力。

此后,随着蒋介石逐渐进入成年,王采玉清楚地知道,自己不能再过多干涉他的选择,她能做的,就是给予他无尽的支持和鼓励。

终于,蒋介石在母亲的支持下,做出了决定——他想去日本留学,学习军事。

王采玉没有反对,虽然她心中充满了不舍,但她深知,蒋介石的未来不在家乡,也不在单纯的科举之路。

她清楚,只有让蒋介石去外面看看更广阔的世界,他才能真正找到属于自己的道路。

王采玉尽全力为他筹集了留学的费用,虽然这意味着她不得不将蒋家的部分财产出售,但她毫不犹豫,她深知,儿子的未来,远比一时的经济困境更重要。

蒋介石最终踏上了前往日本的旅途,开始了他的军事学习生涯,虽然这意味着他离开了母亲,但王采玉依旧心怀希望。

王采玉的辛苦付出,最终让蒋介石找到了自己人生的方向,他的努力和才华逐渐显现出来,最终,他成为了国民党重要的军事与政治人物。

可以说,王采玉为他付出的每一份努力,每一份期许,都已经得到了回报。