战争总是让人心痛,而两伊战争则是一场让人扼腕叹息的灾难。八年的拉锯战,100万人的生命消逝,1.2万亿美元的经济损失,它究竟是如何开始的?又为何会持续如此之久?或许,通过回顾这段历史,我们能从中学到一些深刻的人生与社会启示。

战争的导火索:一场不该发生的冲突

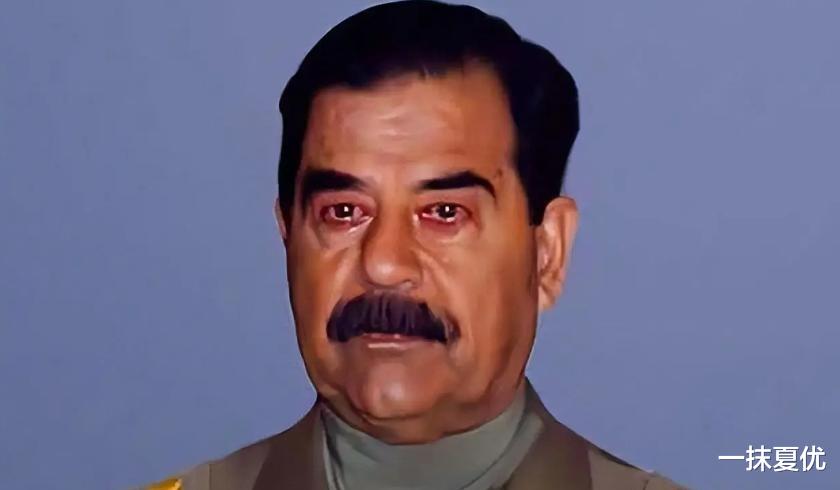

两伊战争不是无缘无故爆发的。表面上看,它是伊拉克总统萨达姆·侯赛因和伊朗最高领袖霍梅尼之间的角力,但实际上,这是历史遗留问题、宗教矛盾与经济利益交织的结果。试想一下,如果你是当时的决策者,面对石油资源丰富的沙塔尔-阿拉伯水道,你会不会也想牢牢掌控?

萨达姆在1980年发动进攻时,他或许真的认为这是一场“速决战”,因为他相信伊朗刚刚经历伊斯兰革命,军队内部混乱不堪,无法组织有效抵抗。然而,他低估了霍梅尼和伊朗人民的决心。霍梅尼号召全民参战,动员了数百万年轻人,甚至组建了“人海战术”。这种不畏牺牲的精神,让伊拉克的“闪电战”变成了漫长的消耗战。

战争的本质从来不是谁强谁弱,而是信念与意志的较量。

战争中的惨烈瞬间:化学武器与平民的噩梦

两伊战争的残酷性远超想象,尤其是在战争进入中期后,双方都使出了极端手段。伊拉克的化学武器使用是最为人诟病的一幕。1988年3月16日,哈拉布贾毒气攻击导致5000多人死亡,大部分是妇女和儿童。这样的场景,光是想想都让人揪心。

有人可能会问,为什么国际社会没有及时制止这些行为?答案或许复杂,但也简单:当时的国际关系更多是以利益为导向,而不是以道德为优先。伊拉克得到了部分西方国家的支持,而伊朗则被视为“敌对势力”。于是,化学武器的使用尽管引发了舆论谴责,却没有实质性制裁。

战争中最大的受害者,永远是那些无辜的平民。

停战后的反思:回到原点的意义何在?

1988年7月,终于迎来了停战协议,但这份协议更像是“回到原点”。伊拉克没有夺回想要的土地,伊朗也没有获得实质性的胜利。霍梅尼甚至形容接受协议“比喝毒药还痛苦”。那么,这场持续八年的战争究竟带来了什么?

从经济角度来看,两国都付出了沉重代价。伊拉克背负了1000亿美元的债务,为其后续发动海湾战争埋下了隐患。伊朗则经济倒退十年,基础设施大面积损毁。重建家园需要的不仅是资金,还有时间与耐心。

从心理层面看,战争的创伤从未真正愈合。直到今天,两伊之间仍在进行阵亡士兵遗骸的交换工作。那些未能归家的士兵,他们的家人几十年来一直生活在等待与悲伤中。战争虽然结束了,但它在人们心中留下的疤痕却始终难以抚平。

战争的启示:和平才是唯一的解药

两伊战争告诉我们,战争从来不是一个解决问题的好方法。无论是为了宗教信仰、领土争端还是经济利益,最终付出代价的都是普通百姓。试想一下,如果两国在冲突初期能够通过谈判化解矛盾,会不会避免这一场浩劫?

当然,人类的历史总是在重复中前进。我们无法改变过去,但可以从中学到教训。面对现代社会中的冲突与争端,我们是否可以更加理性地去处理?比如,在技术飞速发展的今天,如何约束武器的滥用,保护平民免受伤害?这些都是值得深思的问题。

结语:你的声音很重要

两伊战争是一段沉重的历史,但它留下的教训却弥足珍贵。当我们回顾这段往事时,不妨问问自己:如果我是当时的一名普通百姓,我会如何选择?面对战争,我们是否有勇气站出来呼吁和平?

欢迎在评论区留下你的看法,你觉得现代战争中最需要改进的地方是什么?或者,你对和平有什么样的期待?我们一起探讨,一起为更美好的未来努力!