听毛主席晚年管家吴连登讲述毛主席的工资都花到哪里了?

它们是一些款式陈旧、纸张发黄的日记本,内页,密密麻麻地记录着的,是日常生活中的大小开销:

“购买乒乓球12个,每个0.2元,共2.4元;

修小锅换底1个,共1.10元

购买双响炮50个,共10元;

皮凉鞋换底,2元;

染裤子,0.9元;

……”

它们看上去是一个勤俭人家的生活账本。主人仔细记录着衣食住行、油盐柴米的一笔笔花销,量入而出地计算着自己的生活。

毛主席家庭开支账本

你可能想像不到,这个连换锅底、买乒乓球等“鸡毛蒜皮”的花费也“斤斤计较”,并将之仔细记录在案的家庭,竟会是当时的“中国第一家庭”,这个家庭的户主,是毛泽东。

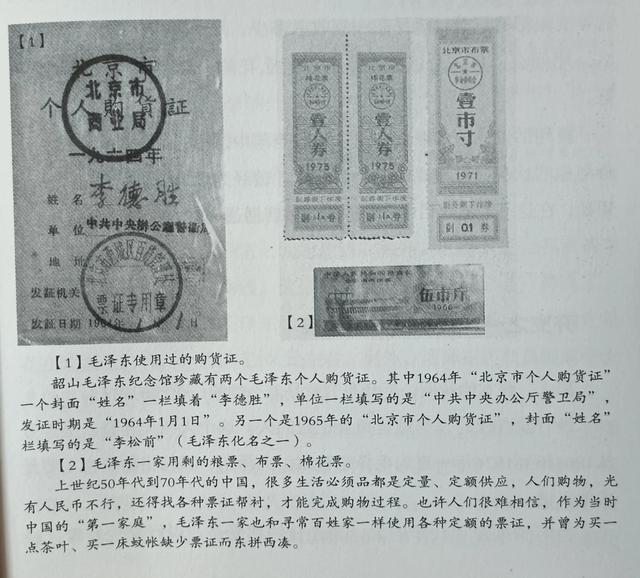

毛主席家庭使用过的票证

1990年10月,韶山毛泽东纪念馆与中共中央警卫局进行了毛泽东遗物清理交接工作,就在数千件遗物基本清理完毕,纪念馆工作人员准备打道回府之际,担任过毛泽东卫士的周福明叫住了原韶山毛泽东纪念馆馆长刘斌珍。周福明想起来,中央警卫局大楼的地下室还存放着一些东西,不知道刘斌珍他们感不感兴趣。

那是一摞尘封已久的纸张,安静地堆放在角落里。翻开一看,韶山纪念馆工作人员都几乎不敢相信自己的眼睛:它们居然是毛泽东一家的生活开支账目。

刘斌珍喜出望外,连声说“都要都要”。大家顾不上细看,兴奋地把这摞纸张仔细包好带了回去,一张纸片都没有放过。

回到韶山,刘斌珍他们才腾出手,开始整理这批从地下室“抢救”出来的账目,直到这时,他们才真正明白自己是何等的幸运,被抢救出来的东西又具有怎样的价值:账本记录了从1952年到1977年长达22年间毛泽东一家经济往来状况,包括日常杂费开支、生活费开支,以及各种单据、票证等,大大小小一应俱全,连毛泽东一家买茶叶、香烟、牙具甚至卫生纸、火柴盒等支出都有记载。毛泽东一家收入多少、开支多少,吃什么、穿什么、用什么,每一分钱怎么来的、怎么花的,这个账本记得清清楚楚。

换句话说,这堆账本,足以体现当年中国第一家庭的几乎整个财务与生活状况。红墙高耸的中南海里,曾经为亿万普通人仰望的开国领袖,在这一笔笔账目中,还原成了普普通通一家之主的身份。

那么,账本的背后,毛泽东究竟是怎么挣钱、花钱的呢?

最有发言权的,当然是负责记账的人。这个人叫吴连登。吴连登从1964年到1976年一直为毛泽东管家,毛泽东一家的生活账也主要是由他来记。

为毛泽东管了12年的家,吴连登的感受是:说好管也好管,说不好管也不好管。好管,是因为毛泽东一分钱不拿,也基本上不过问钱怎么花,充分放权;不好管,是因为钱经常不够用,常有捉襟见肘的时候。

毛泽东家钱不够用,当然不是因为他的收入低。他月工资404.80元,江青每月243元,这在当年,算是很高的收入。

钱不够用的原因,是因为开支大。作为一家之主的毛泽东,首先得负担全家上下七八口人的生活。他家里人口众多;除了他自己、江青及女儿李敏、李讷外江青的姐姐李云露及李云露的儿子是长期跟他们生活在一起的,侄子毛远新也基本上在他家长大。这么多人,吃饭是一笔很大的开销。另外,毛泽东还会在家请客吃饭,请客吃饭得自己掏钱。他还经常组织晚上开会,会开得晚了就请大家吃夜宵,也是毛泽东私人掏腰包。这样算下来,一个月光是花在吃饭上的钱,一般就在100元左右。另外,毛泽东还要负担两个女儿以及姨姐、侄子的生活费,这一项,又花去了120元。

延安时期的毛泽东

毛泽东自己的开支也比较大,虽然他的开支基本上只有两项:一是喝茶,一是抽烟。喝茶、抽烟是毛泽东的两大爱好。他每个月至少喝掉一两斤茶叶,需要花费30多元;每天要抽三包烟左右,一个月下来烟钱至少也是几十元。吴连登说:“主席别的方面都非常节省,但这两个方面舍得花钱。

1961年,由外交部总务司开具的《往来款项结算通知书》。

一张由外交部总务司开具的《往来款项结算通知书》很能证明毛泽东在抽烟方面的大方。那是1961年,他越来越大的烟瘾,让人们也越来越担心他的身体健康,打听到国外有种烟嘴可装过滤药物,减少尼古丁等有害物质的吸入,工作人员委托外交部,通过我驻日内瓦使馆,一次购买了两打这种烟嘴。所花的160.6法郎,折合人民币94.23元。外交部的通知书中说:“即请将款交还本部财务部,以便转还使馆。”当然,毛泽东付清了这笔费用。

如果说为了自己的嗜好,支付进口烟嘴的价款可以理解,那么,毛泽东承担的另一笔固定生活开支,可能就出乎所有人的意料了,那就是房租、水电费、家具租用费。

没错,毛泽东住在中南海丰泽园,一切都是要付钱的:房子是公家的,房子里面的桌子、椅子、沙发、床,包括挂衣服的架子,所有家具,都是公家配好的,按规定,这些都要交租金;水电费、煤气费也是自己负担,房租加水电煤气费,一个月的费用是84元,到了冬季还得再交4个月的暖气费,每月30元左右,加起来是120元左右。

美国总统住白宫,不必交房租,毛泽东住在中南海却是要交房租的,甚至水电、煤气、取暖、家具样样要交钱,总额占到工资收入的四分之一。这,出乎一般人的想象。

出乎一般人想象的支出还不止这些。更有甚者,哪怕在公务活动中喝杯茶,毛泽东也得私人付钱。毛泽东外出开会,比如到人民大会堂、钓鱼台开会,工作人员一般都帮他带上茶,没有带茶叶而喝了公家的茶,就记上账,吴连登每隔一段时间,最长不超过一个月,就会去结一次账,帮毛泽东付清茶水费。

收藏在韶山纪念馆的两张发票,足以证明毛泽东那几近严苛的公私分明。那是1965年他重游井冈山后,由井冈山交际处开具的发票。

原井冈山宾馆会计雷良钊对那两张发票印象深刻:“主席是1965年5月22日下午5点多到的,28日上午9点多离开的,前后7天。当时我在交际处当会计,知道主席要回井冈山,我们这些井冈山人那个高兴啊,都想这回要好好招待招待主席,也做了充分的准备。没想主席的管理员提前找了我们,通知我们按每餐四菜一汤、每天二元五角的伙食标准做。我们只好照办。主席住了七天,离开前,管理员来找我结账。当时我就急了,说:38年前,主席在我们井冈山吃红米饭、南瓜汤,为穷人打天下。如今他老人家故地重游,我们没有什么好东西招待他老人家,仅仅严格按规定为他做点普通饭菜,才十几块钱,我们能忍心收他的钱?但是管理员一再说这是纪律,主席到哪里都一样,吃了用了都得结清账,不结账的话主席会批评他,回去不好交待。没办法,只能收。”

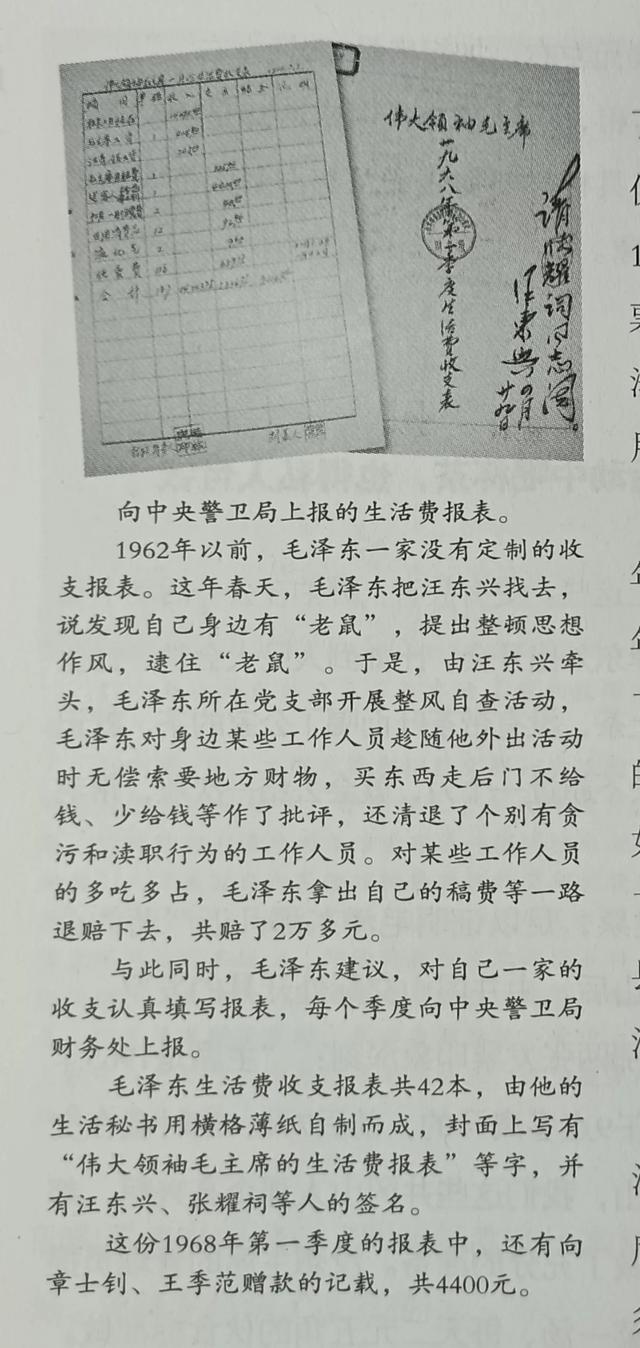

向中央警卫局上报的生活费报表。

于是,收款的雷良钊开具了两张发票,一张写的是“首长伙食费,7天,每天2.5元,合计17.50元”;另一张是“首长交粮票23斤”故地重游井冈山,毛泽东一如既往,付清了自己的费用。

时光荏苒,如今亦已人到老年的吴连登还清楚记得毛泽东当年讲过的一段话:“因为主席讲了,我们这国家不缺我一个人吃的、一个人喝的、一个人花的,如果说我要随便吃了花了用了拿了,部长也可以,省长也可以,县长村长都可以,这个国家就没法治理了。

上有所行,下必效之,毛泽东明白这个道理。作为党的主席,为了全党的廉政建设,他必须以身作则。也因此,他与身边的工作人员订了个“约法三章”:凡首长需要的一切东西,托当地办的,必须货款两清,对方不要钱,我们就不收东西;严格认真地执行中央关于不准请客送礼的通知中五条指示,不得大吃大喝,请客送礼,公私不分铺张浪费;不得用任何名义向地方要东西不付钱。

伙食费、子女生活费、烟钱、茶钱、房租、家具租金、水电费取暖费,再加上每月党费10元及购买各种必需的日用品的杂费,一笔笔公私分明的账算下来,毛泽东一家的工资收入已经所剩无几。

但这还不是毛泽东的经济负担的全部。

毛泽东是从韶山冲里走出来的,虽然他成为了一国之领袖,但他的不少亲戚一直在韶山务农,生计艰难,毛泽东给予了他们长期资助。此外,他以前的老师、同学、朋友,凡生活有困难的,他也总是掏腰包。

他还习惯性地资助身边的工作人员。这样的例子不胜枚举。

有一年,吴连登家里出了一件事,淘气的侄子玩火,把家里的草房烧掉了,吴连登很是着急,把自己的一点积蓄取了出来,准备寄回去。这消息不知道是谁告诉了毛泽东,毛泽东叫周福明找到吴连登交给他300元钱,周福明对他说:“主席知道你家里出了事,有困难,特意叫我给你拿来了300元,叫家里把房子修起来。”

1964年,担任毛泽东司机的朱德魁患上了严重的肝炎,在当时治疗肝炎没有特效药,朱德魁简直是被宣判了死刑。毛泽东知道后专门派护士长吴旭君和保健医生来看望他,并给他送上了300元钱,嘱咐他好好养病。多年后,想起当时的情景,朱德魁仍是激动不已:“在当时,我上有老,下有小,工资不高,300元可不是个小数目……此时的我,纵有千言万语,也表达不清对主席的崇敬与感激。”朱德魁在北京第二传染病医院住了一年多,病情一直没有好转,毛泽东认为他住在医院心理压力太大,不利于治疗,就让人把他接出了医院,并建议其外出疗养,疗养费由他来出。后来,又让朱德魁接受中医治疗。1967年底,朱德魁的病奇迹般好了起来。

此外,许多时候,连身边工作人员的医药费与出差补助,毛泽东都自掏腰包。比如1965年2月24日到6月30日之间,短短四个月里毛泽东就用自己的钱,支付了身边工作人员医药费72.8元、出差补助280.35元,平均每月将近90元。而这些钱,本来可以由公家报销。

于是,有着高额工资收入的毛泽东,在承担了各种经济负担,甚至付清了自己在公务活动中的每一杯茶钱后,经济上也常常不免捉襟见肘。

经济紧张的毛泽东在某些时候却显得异常慷慨。

比如,1968年1月的这张开支表上,支出部分就有这么一项:“送王季范、章士钊4400元。巨大的数目与毛泽东的收入和其他支出相比,顿时显得格外醒目。这,又是为什么呢?

章士钊的女儿章含之在其自传中,讲述了这段往事的原委:那是1963年初,章含之当时正在负责教毛泽东学英语,有一天,毛泽东突然问她:“行老有没有告诉过你,我还欠了他一笔债没有还呢?”章含之当时还以为他是开玩笑。后来,毛泽东告诉她,1920年,他为筹备党的成立、湖南革命运动以及一部分同学去欧洲勤工俭学,向章士钊借了两万块银元。毛泽东说:“从现在开始,我要还他这笔欠了近50年的债,分十年还清,每年还两千元。

毛泽东通过章士钊筹到的这笔巨款,本是用于革命运动的费用,完全可以“公债公还”章含之当时也很不理解,毛泽东为什么一定要个人来偿还这笔借款。后来毛泽东才解释说,“行老一生无钱,又爱管闲事,散钱帮助过很多人,他的脾气我是知道的,要是明说是补助,他是不会收的。我这是借还债之名,给行老发点补助。”

几天后,毛泽东果真派秘书登门1,给章士钊送上了第一个两千元。从此,每年的大年初二,章士钊都会收到他派人送来的两千元,一直到1972年累计送满两万元。

还清两万元“借款”后,毛泽东又开始给章士钊“还利息。

1973的春节过后不久,毛泽东问章含之,给她父亲的钱送去没有,章含之老老实实地回答:“今年没有,主席您忘了,当初说定分十年还足两万。去年已是最后一笔,主席已经还清了。”毛泽东笑了,说:“怪我没说清,这笔钱是给老人家的补助,哪里能真的十年就停!我告诉他们马上补送。你回去告诉行老,从今年开始还利息。50年的利息我也算不清应该多少,就这样还下去,直还到行老不在为止。”

就这样,毛泽东用“还债”和“还利息”的名义,资助着曾帮助过革命事业的著名民主人士章土钊,直到他逝世。

1962年1月,毛泽东与章士钊的合影。

除了章士钊,曾得到毛泽东资助的人士的名单,我们还能开列出长长的一串。

可是,毛泽东自己也不过几百元月薪,按我们的计算,开支庞大的他,已经要省吃俭用了,又哪来这么多钱资助他人呢?

吴连登介绍说,光靠毛泽东的工资是肯定不够的,怎么办呢?每到钱不够花的时候,他这个管账的就会拿着账本到毛泽东那里去,而毛泽东一看就明白,他又来要钱了。一般情况下,他会让吴连登写张条,他签上字,然后拿到中央特别会计室,特会室会从毛泽东的稿费中拨出相应的款项。

吴连登说:“主席的收入分为两部分,除了工资,还有一项是稿费。他一辈子写了那么多文章、诗词,出了那么多书,有一笔相当丰厚的稿费。像资助章士钊他们的钱,就是用的稿费。

毛泽东的稿费?这,无疑是令许多人感兴趣的话题。自从毛泽东去世以来,有关他巨额稿费的各种传言就喧器不断,在许多未经核实的书籍,甚至流传甚广的网络小道消息中,常有人言之凿凿,说毛泽东上世纪50年代就拥有百万稿费,说中国取消作家稿费制度期间,全国唯有他一人还保留版税式的稿费标准,通过他发行量巨大的选集、诗词作品发了大财,传言中,甚至不乏“亿元稿费”之类的天文数字,把毛泽东传说成了亿万富翁。

1969年,毛泽东与吴连登合影。

事实果然是这样吗?

“亿万富翁”的说法遭到吴连登的断然否定:“现在这个社会上有人造谣,说毛主席的稿费有1.31亿元,我从好几个杂志上面看到这个说法。我看到后心里很不舒服,我就找当年管毛主席稿费的郑长秋,又找了汪东兴、张耀祠、张玉凤、吴旭君等,我说,人家造谣,我们有必要出来澄清,如果我们这些人再不讲,那白的都让他说成黑的了。

吴连登说:“写这些文章、传这些谣言的人,是看到过主席的存折,还是查过他的银行户头?纯粹瞎编一气。 主席自己不管钱,他有多少稿费,我比他还清楚。我告诉你,第一,根本不存在什么(20世纪)50年代就有百万稿费的事;第二,‘文革’期间国内取消作家稿费制后,主席和大家一样没有拿过稿费,但是,当时国际上还是有稿费制度的,全世界很多国家翻译出版了主席的著作,海外一直源源不断地有稿费汇过来,这是事实。不光那时候,直到今天,海外还在出版主席的书,还有稿费汇过来的呢。所以,不是主席一个人搞特殊,那是外国翻译出版他的书付的稿费。

不是亿万富翁这一点,毛泽东的账目足以证实,他的稿费清单即明确记载:“1959年底结存款二十四万八千六百八十九元三角。”所谓上世纪50年代即达百万稿费之说,显然不实。

那么,毛泽东的稿费总额究竟有多少,他,又是怎么对待这些稿费的呢?

到去世时止,毛泽东的稿费总共是124万元(旧币),与“上亿稿费”之说相距甚远。这些稿费并不是存在他自己的户头上,而是全部由中央特别会计室保管。除了生活费不够时从中拿一点外,这笔稿费主要用来买书印书、资助他人等。毛泽东也没有把稿费当作个人遗产留给自己的子女、亲人。他说:“我的稿费是人民给的,不是我的,最终还要用在人民身上。”吴连登说:“主席去世后,所有稿费全部归公了。有人讲李敏、李讷她们从主席的稿费里头分了几百万什么的,别说本来就没有几百万,真要分了几百万,李讷她们会到现在连病都看不起吗?

被传说得沸沸扬扬的毛泽东巨额稿费之谜,至此应该画上旬号了。而毛泽东,这个本可拥有巨额财富的人,在他去世后,所遗留的全部现金财产,只有工作人员找到的那7张新中国成立初期发行的人民币,五张旧版,两张新版,合计不到今天的十块钱。

还有这堆发黄的、一分一毫公私分明的账本。1994年,它们披确定为国家一级文物。

或许,我们可以借用原全国人大常委会副委员长雷洁琼为韶山毛泽东纪念馆的题辞作为本篇的结尾,她这样写道:公者千古,私者一时。