感谢你的阅读,友情提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

我国作为糖尿病大国,目前血糖异常人数已近5亿,作为一类慢性疾病,其并发症致死率常居全球前列。胰岛素作为Ⅰ型糖尿病和Ⅱ型糖尿病患者控糖的核心手段,延缓了众多患者并发症的进程。

但临床上,约有近七成的患者在使用胰岛素注射的过程中存在误区。

而正是这些“不自知”的误区,往往导致血糖的长期异常波动,使冠心病、肾病、视网膜病变等并发症的发病风险,增加了数倍,日常注射时切记“2要2不要”,不注意的话,后果可能很严重!

一要:注射胰岛素的针头要“一针一换”

一要:注射胰岛素的针头要“一针一换”对于每天都要注射胰岛素的患者来说,每次在注射前安装针头似乎是一件很不方便的事,尤其是在外出的时候。很多人都会在注射后选择不拔针,既方便保存又方便外出,最关键还能节省不少成本。

有些患者可能用完一整只药,才会和药一起换针头,要知道这样做不仅会增加感染的风险,还会直接影响药效。

大家可以看一下针头说明书,上面明确标注为一次性耗材,也就是说它不应该被重复使用。在频繁使用的过程中,针孔最前端的直径会不断扩大,超过五次的重复使用就可能将孔径扩大三成。反复的磨损还会让它的尖端变得没原来锋利,这就会使每次注射时候用的力度更大。不仅会带来难以忍受的疼痛感,还会让针头偏离原来轨道。皮下组织可能就会受到力道不同的切割力,出现小的撕裂。

长期反复的刺激就会造成局部慢性的炎症反应,并出现皮下组织隆起或是硬块样的脂肪增生。这些异常的组织会直接影响胰岛素的扩散和吸收,使其无法快速的从注射点进入血液循环,吸收率也变得不稳定。

偶尔正常吸收,偶尔又吸收缓慢。长期下去就会使血糖忽高忽低,这种波动会对心脑血管系统、神经系统等多组织造成影响,加速糖尿病并发症的发生。

同时,使用过的针头里面或多或少会残留一些药液。在温暖潮湿的环境中,水分蒸发这些药液就会变成结晶附着在针头中。

不仅会堵塞针头,使注射剂量出现误差;还会成为细菌最好的培养皿。

当重复注射时,这些细菌就会由皮下组织进入血液系统,引起全身性感染。尤其是对于一些老年糖尿病患者,身体各项机能本身就在下降,免疫力也很弱,一旦出现感染不仅会加重病情,还可能出现危及生命的败血症等严重并发症。

很多人可能会误以为在重复使用前对针头用酒精消毒,就万事大吉了。

但这种做法并改变不了针头内部的药物结晶及细菌滋生。消毒剂还可能会腐蚀到针头表面涂层,使其变得更钝,增加感染隐患。

所以,患者在注射胰岛素的时候,切记要一针一换。在换针的时候可以借助笔帽,尽量不要用手直接接触针头。

二要、胰岛素注射时间要“精准把控”

二要、胰岛素注射时间要“精准把控”市面上胰岛素的类型并非一种,比如常用的速效胰岛素(如门冬胰岛素、赖脯胰岛素等)、短效胰岛素(如普通胰岛素、正规胰岛素等)、中效胰岛素(如低精蛋白锌胰岛素、珠蛋白锌胰岛素等)、长效胰岛素(如甘精胰岛素、地特胰岛素等)、预混胰岛素(如诺和灵30R、优泌乐25等)等。

虽然都是控糖的用药,但在起效时间和持续时间上又略有差异,如果注射的时间不对,就很可能影响药效。

比如速效胰岛素,可能10分钟左右就会起效,作用的高峰可能在一至两小时之间,作用时间在四小时左右。那为了更好的控制餐后血糖,就需要在吃饭前立即注射。如果延迟注射,等到饭后再注射那就可能使餐后的血糖飙升。

而短效的胰岛素,起效时间大约在半个小时左右,作用高峰集中在注射后的二至四小时,作用时间比速效的会长一至两小时。

主要也是用来降低餐后血糖的,所以要在饭前半小时注射。同理,如果注射的太晚或是拖到饭后再注射,那就无法更好的控制餐后两小时血糖水平。

也有一些患者确实知道这类胰岛素需要餐前注射,但他们错误的认为只要饭前注射了就可以,但却忽略了药物起效时间。比如正要吃饭想起来没注射药物呢,就赶快注射完了再吃饭。药物的作用高峰晚于血糖波动高峰,就会使餐后血糖迅速升高,等到胰岛素药效逐渐加强的时候,血糖就会快速下降。

这种骤升骤降的血糖波动,会对血管壁造成严重伤害,加速大血管及微小血管病变的发生,可波及心脏、大脑、肾脏、视网膜等多个器官组织。

而中效胰岛素的起效时间在一个小时后,作用高峰在四至十二小时之间,最长可作用十八个小时。其主要是用来补充没有进食的空腹状态,或是无剧烈运动、晚上休息等基础状态下,维持正常血糖所需要的胰岛素含量,也就是说它可以调控空腹、餐前血糖水平。一般一日需要进行两次注射,且两次时间要固定。

如果不固定,就会出现在某一时段药效叠加或是断掉,可能就会影响一整天基础血糖的调控,使空腹血糖忽高忽低。

尤其是很多患者早晨注射了一针,本因在晚餐前注射的第二针就忘掉了,直到临睡前才想起来,赶紧补上。

但这很可能让药效高峰和晚上生理性低血糖时段重叠,加重夜间低血糖事件的发生。

同样,长效胰岛素也是在注射后一小时左右开始起效,最长可以使血糖平稳维持24小时,一般一天固定时间注射一次就可以。如果不按时间注射,就会在某个时段因药效叠加,加重低血糖发生风险;或是某个时段出现空腹血糖骤升,导致全天血糖控制不利,加速并发症的发生。

所以,注射胰岛素的时候,一定要精准把握注射时间,做到分秒不差。如果是一些健忘的老年群体,或是生活经常不是很规律的人群,以免忘了时间,可以借助闹钟提醒,或是可以选择一些具有提醒功能的胰岛素笔。

对于中效胰岛素和长效胰岛素注射人群来说,注射时间延误两个小时就不建议再补打了。

一不要:胰岛素药液结冰了,不要再使用

一不要:胰岛素药液结冰了,不要再使用一些患者由于需要长期注射胰岛素,就喜欢屯药。大家都知道高温会破坏药效,所以,很多患者都会选择将没有开封的药液在冰箱里冷藏保存。

这个做法本身是没错的,正常情况下药液在2℃至8℃,避免阳光直射的地方,是可以完好存储超过两年的。但问题就是有些时候可能放的位置不对(如太贴近冰箱内部),药液就会发生结冰。一些患者在注射药物时,就会将结冰的药液拿到常温,化开后继续使用。因为,从外观上来看解冻后的和未曾结冰的药物,并无差别。

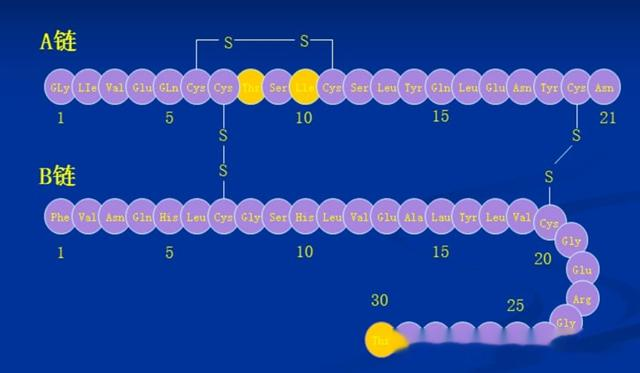

但实际上,胰岛素的分子结构早已经被破坏掉,药物的降糖作用也会大打折扣,甚至是完全失效。

这是由于,此类药物从本质上来说是一类蛋白质类的激素,其活性依赖于特定的分子结构,但其稳定性很容易受到温度的影响。当温度低于0℃的时候,药液中的水分子就会凝结成冰晶,这些冰晶尖锐的锋面会将蛋白质类激素的分子链破坏掉。

即使解冻后冰晶溶解为水,但已损坏的药液结构无法再恢复如初。

通常经过一次冷冻——结晶——解冻的药液,其药效会下降约一半,且具体的作用峰值及作用时间不可预估。尤其是一些预混胰岛素,冷冻再解冻后很容易就会出现明显的液体分层,一些被破坏掉的药物分子还会形成悬浮颗粒,使药液变得浑浊。即便是反复的摇晃,也很难再恢复未冻结前的状态。

这就会使每次抽取的药液有效成分大相径庭,有的可能一点有效成分都没有;而有的又可能积攒了大量沉淀物,药效浓度很高。患者如果在不知情的情况下,长期注射此类药物,这就会使患者的血糖在高的无法控制和低血糖之间反复横跳,进一步的增加糖尿病并发症(如肾病、眼病、冠心病等)的发病风险。

所以,一旦发现药品结冰,或是出现在了悬浮物,即使没有过了药物保质期,也一定要处理掉,不要认为未开封解冻就可以再使用。

同时,没有开封的药品可以在冰箱冷藏储存,但要注意存放位置,最好是远离制冷管,放在冰箱门上的储物格里面。

如果是冬季气温较低的时候外出或是购药,建议携带一个保温箱/袋,以免药物冷冻结晶。

二不要:胰岛素素注射完,不要立即拔出

二不要:胰岛素素注射完,不要立即拔出很多患者,在注射胰岛素的时候都习惯性的“快进快出”,生怕多停留一秒,就会增加一分的疼痛。尤其是对于一些怕扎针的人群来说,每一秒都是煎熬。

但这种看似干净利落的扎针手法,实际上却可能会影响药物的降糖效果。

不知大家有没有发现,每次注射完立即把针头拔出的时候,针头上总会带出来一大滴的药液。这是由于药物还没完全的进入到皮下,一拔针,针道里的压力迅速降低直接又把液体顺着针道回流到表皮了,也就造成了约5%药物的的流失。这对于精准控药的患者来说,就会直接导致血糖控制不达标。

尤其是在使用预混胰岛素的患者,本身药液中就均匀包含着不同比例的短效和长效药物成分,快速拔针会打破原有均匀的药物比例,长期下去会直接影响药物的起效时间和控糖效果。

所以,在注射完不要立即将针头拔出,应该保持针头在皮下停留一段时间后,再缓慢的拔出。不同的胰岛素对于拔针时间也有具体的要求,比如速效胰岛素的针头至少要再皮下停留十秒,中效、长效胰岛素至少要停留十五秒。

对于一些比较瘦,皮下脂肪比较薄的患者,建议最好停留二十秒,保证药液充分的释放后再将针头拔出。如果是气温比较低,药物流动的比较慢,也可以适当的将拔出时间延后十五秒至二十秒。对于一些拔针怕疼的患者,可以试下将针头倾斜30°角,缓慢匀速拔出。拔针后用无菌棉签轻轻按压住注射点,帮助药物更好的扩散。

总而言之:胰岛素对于糖尿病患者来说是可有效控制血糖的良药,但不正确的操作,也可能加重糖尿病病情,甚至加速并发症的发生。就比如重复使用针头;不遵守规定的注射时间;结冰后的药物,解冻后依然使用;以及注射完之后立即将针头拔出等。这些看似很平常的操作,其实都可能会影响药效。

参考文献:

参考文献:[1]许智敏.胰岛素注射规范护理对糖尿病治疗患者皮下不良反应及生活质量的影响[J].国际护理学杂志, 2018(1):1565-1568.DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2018.11.044.

[2]林乐乙.胰岛素治疗在冬季要注意两件事[J].糖尿病天地, 2016, 000(012):36-37.DOI:10.3969/j.issn.1672-7851.2016.12.016.

[3]贾静.一次性胰岛素注射针头在糖尿病患者中的使用现状分析与研究[J].当代护士(下旬刊), 2016.DOI:CNKI:SUN:DDHZ.0.2016-09-009.

[4]张颖.胰岛素分类及其胰岛素类似物的应用[J]. 2021.