引言:

2024-25赛季的NBA交易截止日期前夕,一个名字响彻联盟:丹尼斯·施罗德。这位曾经在NBA赛场上展现过出色天赋的后卫,在短短24小时内经历了三次交易,从布鲁克林篮网到金州勇士,再到迈阿密热火,最终落脚底特律活塞。这并非简单的球员转会,而是反映了现代NBA商业运作的残酷现实和球员与球队之间复杂关系的缩影。本文将深入剖析施罗德24小时内三次交易背后的原因,探讨其对球员、球队以及整个联盟的影响。

主体:

施罗德的NBA生涯并非一帆风顺。他以其爆炸性的得分能力和充满侵略性的打法为人所知,但同时也因为其合同谈判的强硬态度和场外言论而备受争议。这一切都为他24小时内的“三级跳”埋下了伏笔。

首先,我们必须回到施罗德与洛杉矶湖人的故事。拒绝湖人开出的4年8400万美元的续约合同,施罗德寻求一份更大的合同,最终却落得个被放弃的下场。这一举动展现了他对自身价值的评估,同时也预示了他未来道路的坎坷。

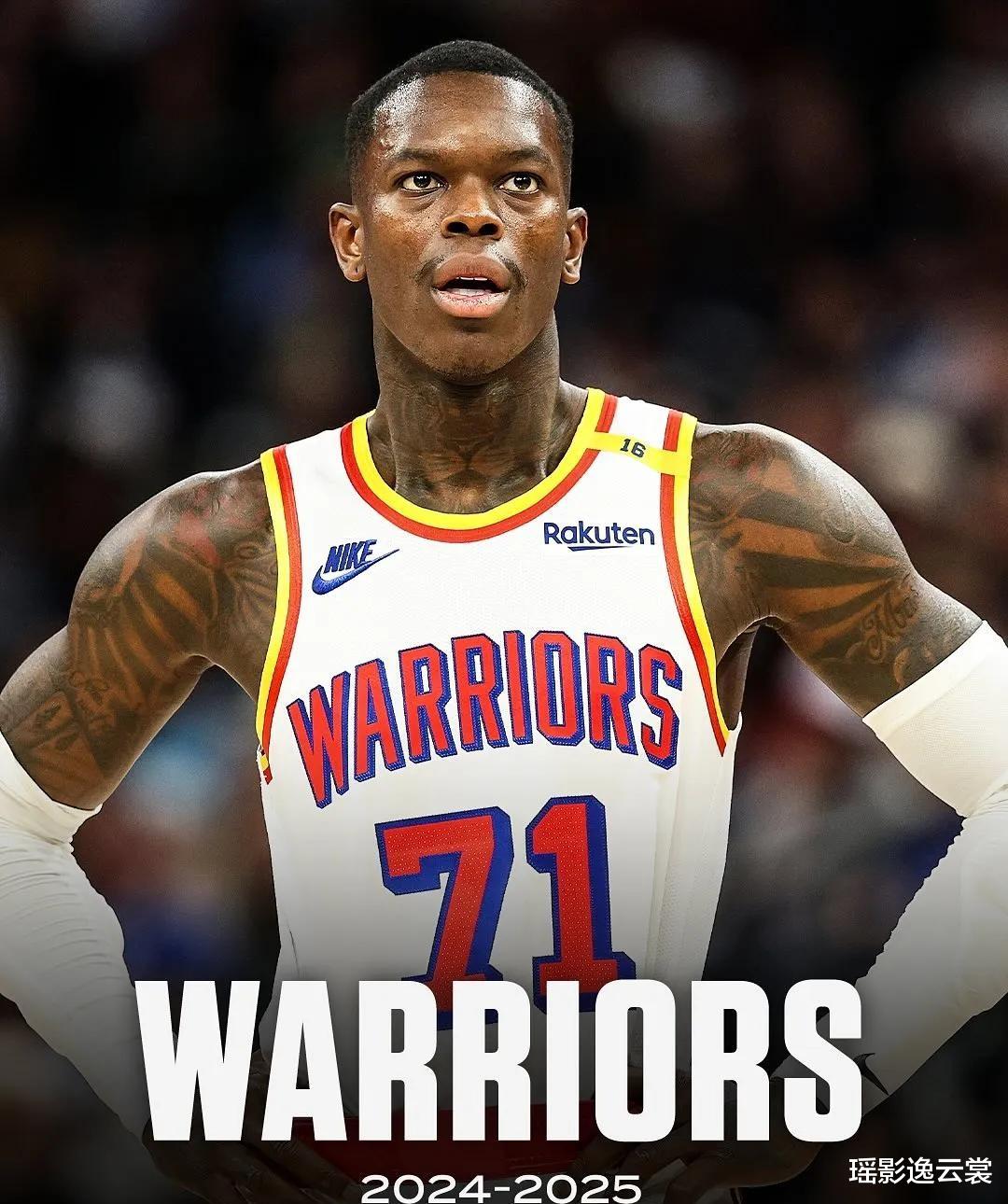

赛季初,施罗德在篮网队有着出色的表现,场均18.4分、3.0篮板和6.6助攻的数据证明了他的实力。然而,这短暂的辉煌并没有持续下去。被交易至金州勇士队后,施罗德的数据骤降至场均10.6分、2.3篮板和4.4助攻,与球队战术体系的磨合问题显而易见。这体现了NBA联盟中即使是顶级球员也需要适应不同球队打法和环境的残酷现实。勇士队对于施罗德高效输出的期望落空,最终促使他们将他交易。

接下来,施罗德短暂地成为了热火的一员,紧接着又被交易到犹他爵士。这几次交易,更像是各队在交易截止日期前进行的策略性调整,以求在季后赛中获得优势。施罗德在这两次交易中如同一个棋子,被快速地传递、利用,再抛弃。这再次证明了NBA联盟中球员的流动性之高,以及球队对于球员价值的快速评估和更迭。

最终,施罗德在短短24小时内完成了从勇士到热火再到爵士,最后到活塞的惊人旅程。犹他爵士队用施罗德换取了马丁、约什·理查德森和一个未来选秀权。这个交易凸显了联盟的商业化运作:球员的价值并非基于其竞技表现的绝对值,而是基于其在球队战略中的价值,以及交易市场中的需求。

施罗德在社交媒体上将NBA交易比作“现代奴隶制”的言论,更是引发了广泛的争议。尽管他的观点可能带有情绪化的成分,但也反映了部分球员在联盟中权力地位的弱势。他的言论或许也是导致各球队迅速将他交易的原因之一,毕竟,一个可能引发争议的球员对球队来说并非理想的资产。

结论:

丹尼斯·施罗德24小时内三次交易的经历,并非个例,而是现代NBA商业运作模式的缩影。这突显了球员在联盟中的脆弱地位,以及球队追求利益最大化的无情现实。 这不仅是关于施罗德个人职业生涯的转折点,更是对整个NBA联盟运作机制的深刻反思。 我们看到了球员价值的波动性,球队的策略性运作,以及交易市场中冷酷的商业逻辑。 施罗德的遭遇,或许会促使联盟和球员工会重新审视球员权益和交易规则,以寻求更公平、更合理的制度。 未来,类似的事件或许还会发生,但施罗德的故事,无疑将成为NBA历史中一个令人难忘的篇章。 他的“24小时旋转木马”经历,提醒我们,在竞争激烈的NBA赛场上,天赋、努力和运气,缺一不可。而对于球员来说,在追逐梦想的道路上,更需要拥有清醒的头脑和对自身未来发展的清晰规划。