传统水产养殖模式长期依赖人工经验,面临着诸多棘手问题。例如,养殖过程中对水质、饲料投喂等关键环节的把控不够准确,导致养殖效率低下,饲料浪费严重;同时,由于缺乏有效的水质监测和病害预警机制,一旦水质恶化或病害爆发,往往造成大量水产品死亡,给养殖户带来巨大的经济损失。这些问题不仅制约了水产养殖行业的经济效益,也对生态环境造成了一定的负面影响,严重阻碍了行业的可持续发展。

在数字化浪潮席卷全球的当下,水产信息化成为了水产养殖行业突破发展瓶颈的关键路径。通过引入先进的信息技术,如物联网、大数据、人工智能等,水产养殖得以实现智能化、准确化管理,不仅大幅提升了生产效率,降低了养殖成本,还能有效防控养殖风险,提高水产品的质量和安全性。

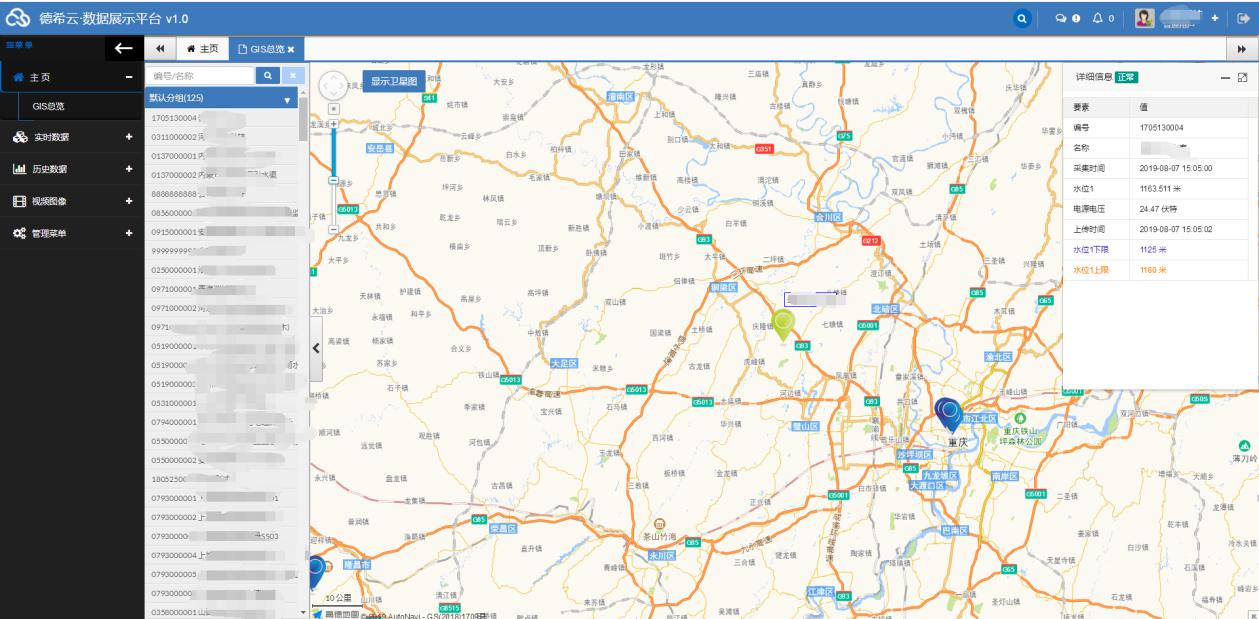

在水产信息化的众多关键技术中,养殖水质监测系统占据着重点地位。水质作为水产养殖的基础环境因素,其好坏直接关系到水产品的生长、发育和健康状况。因此,实时、准确地监测水质,并根据监测数据进行科学调控,对于保障养殖环境稳定、提高水产品产量和质量具有不可替代的重要作用。

二、养殖水质监测系统构成(一)传感器温度传感器:采用高精度热敏电阻或红外感应技术,能够快速、准确地测量水体温度。水温作为影响水生生物新陈代谢和生长速度的关键因素,其微小变化都可能对养殖生物产生明显影响。例如,在鱼类养殖中,水温过高或过低都可能导致鱼类食欲减退、生长缓慢,甚至引发疾病。酸碱度(pH 值)传感器:运用玻璃电极或离子选择性电极原理,实时监测水体的酸碱度。适宜的 pH 值范围是水生生物健康生长的必要条件,不同的养殖品种对 pH 值的要求略有差异。一般来说,淡水养殖的 pH 值宜保持在 6.5 - 8.5 之间,海水养殖则在 7.5 - 8.6 之间。如果 pH 值超出这个范围,可能会影响水生生物对氧气和营养物质的摄取,降低其耐受性。溶解氧传感器:利用极谱法或荧光法,精确检测水中的溶解氧含量。充足的溶解氧是水生生物生存和呼吸的基础,当水中溶解氧不足时,水生生物会出现浮头、呼吸困难等症状,严重时甚至会窒息死亡。因此,保持水体中溶解氧的稳定供应对于水产养殖至关重要。氨氮传感器:基于电极法或比色法,测量水体中的氨氮浓度。氨氮是养殖水体中常见的污染物之一,主要来源于水生生物的排泄物、残饵和肥料的分解。过高的氨氮含量会对水生生物产生毒性作用,损害其鳃、肝脏等损坏,抑制其生长发育,增加养殖生物的死亡率。

养殖水质监测系统作为水产信息化的重点技术之一,通过实时监测水质、及时预警异常、科学分析数据,为水产养殖行业提供了准确、高效的管理手段。在实际应用中,该系统已经帮助众多养殖户提高了养殖产量和质量,降低了养殖风险,取得了明显的经济效益和社会效益。

随着技术的不断进步和创新,养殖水质监测系统将在功能、性能和应用范围等方面不断完善和拓展。未来,它将在保障水产养殖行业可持续发展、推动渔业现代化进程中发挥更加重要的作用,为满足人们日益增长的水产品需求提供坚实的技术支撑。