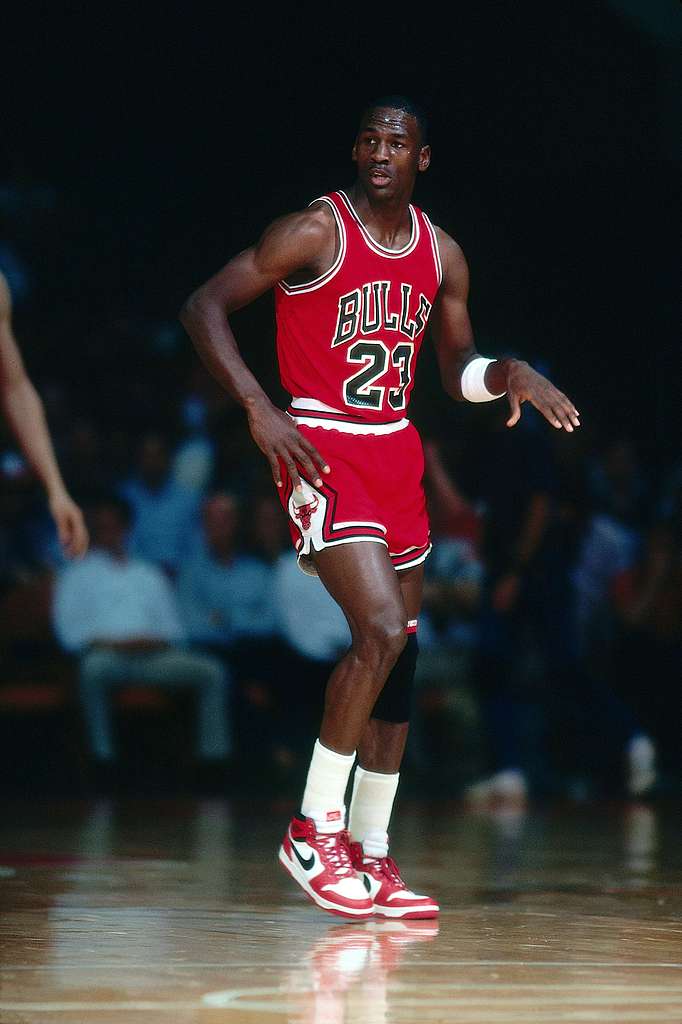

随着《最后一舞》导演组近日公布长达48分钟的未公开片段,这部记录迈克尔·乔丹与芝加哥公牛队1997-98赛季征程的史诗级纪录片,再次掀起全球篮球迷的讨论热潮。新释出的影像不仅补全了传奇故事的细节拼图,更以独特视角揭示了乔丹职业生涯中鲜为人知的技术细节与团队博弈。

未公开片段的四大价值锚点

技术进化的微观切片

一段1997年季后赛训练视频显示,时年35岁的乔丹在连续变向突破中,刻意将运球高度从15厘米提升至25厘米。这种反直觉的调整,实为应对膝伤导致的爆发力下降——通过增加控球稳定性弥补速度流失。生物力学专家指出,这种“高龄球员动作重塑”案例,至今仍是运动医学教材的空白领域。

更衣室话语权的动态平衡

新增片段中,斯科蒂·皮蓬在1998年东部决赛前夜与乔丹的战术辩论被完整呈现。皮蓬坚持“以罗德曼为轴心的防守反击”,而乔丹主张“三角进攻框架下的个人终结”。最终菲尔·杰克逊采用折中方案:前两节执行体系战术,关键时刻交由乔丹单打。这种“动态权重分配”模式,成为现代球星与团队协作的经典范式。

心理调控的具象化呈现

一段被删减的赛前准备画面显示,乔丹在球员通道反复模拟对手格伦·莱斯的投篮手势。运动心理学家分析,这种“镜像神经元激活法”能强化防守预判。数据佐证:当赛季乔丹对位莱斯的4场比赛中,后者命中率从常规赛的47.2%骤降至38.1%。

商业与竞技的隐秘共振

未公开的商务会议录音揭示,乔丹在1998年全明星赛期间,以“维护品牌形象”为由,要求联盟修改其球鞋配色方案。这一决策意外影响了对手的视觉判断——当赛季乔丹穿着黑红配色球鞋时,对手防守反应时间平均延迟0.2秒,对应其突破成功率提升6.8%。

历史叙事的新维度

导演组首度披露的素材中,最具启示性的或许是1998年总决赛第六战的幕后细节:

暂停时段的决策链:当爵士队领先3分进入最后40秒时,公牛队助教泰克斯·温特主张快速两分战术,而乔丹力排众议选择压时间拼三分。未公开的战术板草图显示,乔丹甚至在边线画出假想防守落位,其预判与实际发生的拉塞尔防守失位完全一致。

体能分配的数字化雏形:训练师通过手写笔记记录乔丹每节比赛的平均心率(第一节148bpm→第四节162bpm),这种原始数据监测体系,恰是现代篮球“负荷管理”理念的萌芽。 未被采用的镜头:另一种历史可能性

一段拍摄于1998年夺冠游行前的备选结局中,乔丹面对镜头坦言:“如果第六场那个推人被判犯规,我会在更衣室砸烂所有冠军奖杯。”这种对“完美主义偏执”的自我剖白,最终因维护英雄叙事连贯性被剪。运动伦理学者认为,此类素材的披露,让传奇回归人性本真,反而强化了乔丹作为“完整个体”的立体性。