文丨崔桂忠

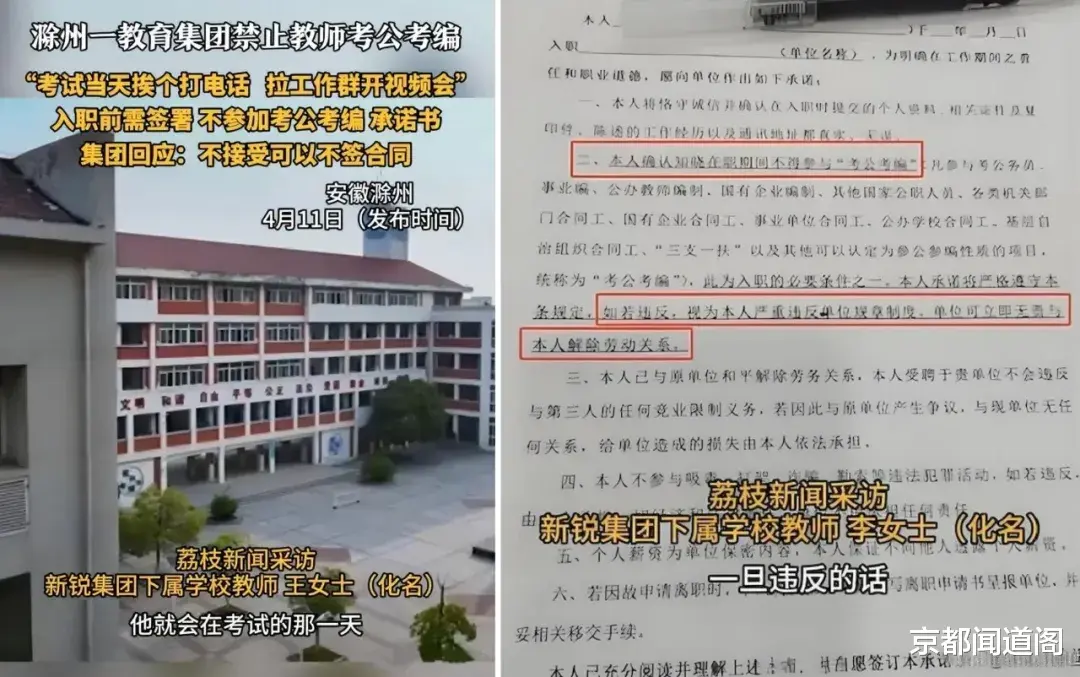

近日,安徽滁州的安徽新锐教育集团要求新入职教师签订“不参加考公考编承诺书”事件,引发社会广泛关注与热议。

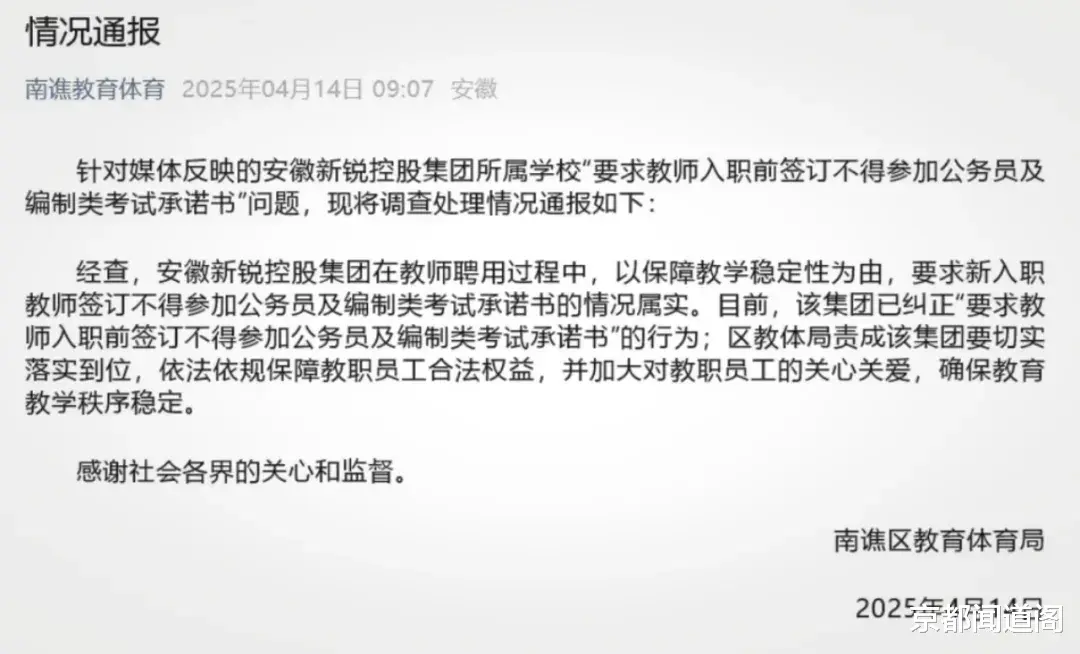

4月14日,安徽省滁州市南谯区教育体育局发布情况通报称情况属实,目前该集团已纠正此违规行为。然而,这一事件所暴露的深层次问题,值得我们深入剖析与反思。

从法律视角审视,这无疑是一场公然的侵权闹剧。考公考编,是宪法赋予每个公民的基本权利,是公民平等就业权与择业自由权的重要体现。民办学校虽有其企业属性,但绝无权力凌驾于法律之上,以一纸“承诺书”粗暴剥夺教师追求职业发展的合法途径。这种行为,如同在法治晴空下的一片乌云,遮蔽了劳动者权益应有的阳光。若因教师考编而将其辞退,学校更是触犯了《劳动合同法》的红线,构成违法解除合同,必将承担相应法律后果。这不仅是对教师个体权益的侵害,更是对法律尊严与权威的挑战,警示着任何组织与个人都不能在法律边缘试探。

在这一事件背后,我们看到的是民办教育行业人才困境的冰山一角。民办学校教师流动性高,已成为行业的顽疾。部分教师将民办岗位当作考编前的“跳板”,这背后有着深刻的现实根源。与公办编制相比,民办学校教师待遇偏低、职业保障不足、职称晋升渠道不畅等问题突出。“月薪 3000,责任3万”,微薄的薪资难以匹配高强度的工作压力,同工不同酬现象更是寒了教师的心。职业发展受限,未来充满不确定性,“35岁危机” 如达摩克利斯之剑高悬。当教师怀揣的教育理想在现实的冰冷墙壁上屡屡碰壁,考公考编便成为他们寻求职业安全感与发展空间的无奈选择。

学校试图通过“禁考承诺书”维护教学稳定,实则是饮鸩止渴,暴露出管理思维的僵化与短视。以“监控”“查岗” 等手段严防教师参考,将教师置于被怀疑、被管制的对立面,这不仅无法从根本上解决教师流失问题,反而进一步激化了学校与教师之间的矛盾,损害了学校的形象与声誉。真正的管理智慧,应以人为本,从尊重教师权益、满足教师需求出发,构建具有吸引力与竞争力的人才发展环境。

要破解民办教育行业的人才困局,需要多方协同发力。学校应深刻反思,摒弃陈旧管理理念,切实提高教师待遇,缩小编内编外差距,让教师劳有所得、心有所安;拓宽职业发展通道,建立科学合理的职称评定与培训体系,为教师提供成长与晋升的舞台,让他们看到职业发展的希望。教育主管部门要加强监管力度,规范民办学校的用工行为,为教师维权畅通渠道,同时出台相关政策,引导民办教育行业健康发展,提升民办教师的职业认同感与社会地位。社会层面,应营造尊师重教的良好氛围,打破对民办教师的偏见与歧视,给予他们应有的尊重与认可。

正如一位匿名教师所言:“签了字,就像签了卖身契。可我不考编,谁能保障我的中年?”这句饱含无奈与辛酸的话语,如同一记重锤,敲响了教育行业人才保障的警钟。

教师,作为教育事业的中流砥柱,其权益保障不仅关乎个人职业发展,更关系到教育事业的兴衰成败,乃至整个社会的未来走向。让我们共同期待,教育行业能够拨云见日,以真诚与尊重留住人才,让每一位教师都能在热爱的岗位上,安心育人,绽放光芒,让教育的火种在良好的生态环境中熊熊燃烧,照亮社会发展的未来之路。

☆作者简介:崔桂忠,曾任某部队政治委员,海军上校军衔。现任大连市旅顺口区委办公室二级调研员。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生