Q:苏-35的Irbis-E雷达怎么样?怎么看400km外的目标?

A:苏-35上的Irbis-E雷达是基于苏-27SM2上的Irbis雷达发展而来的,而Irbis雷达的前身实际上就是苏-30MKI上的那台N011M雷达,所以你要认为苏-35SK用的是印度血统的雷达,也不算完全错。以下为了方便,我会将Irbis直接称为“雪豹”。

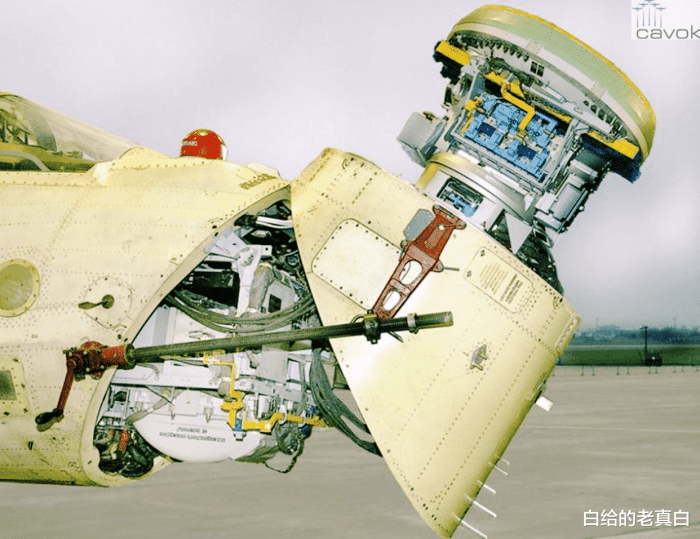

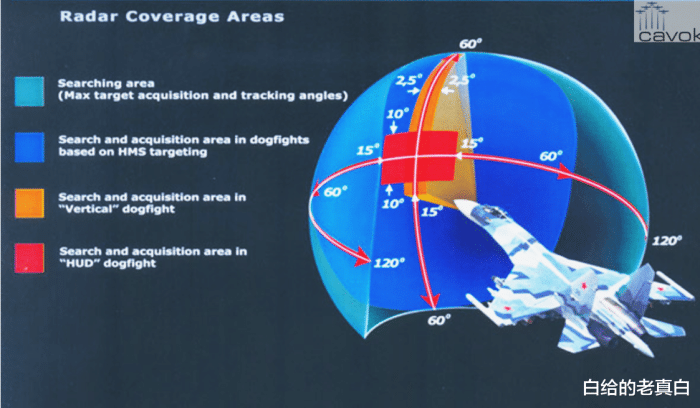

雪豹-E雷达采用行波管发射机,天线直径900mm,天线形式为无源电子扫描率阵列,扫描方式为采用液压驱动的机械+电子组合式扫描阵列。雷达平均功率5Kw,峰值功率20Kw,工作频率8Ghz-12.5Ghz,方位角扇形扫描±120°/±60°/±30°/±15°,俯仰角扇形扫描60°。

雪豹-E雷达拥有6种空对空工作模式、12种空对地工作模式。雷达最多可同时处理30个目标,对其中8个进行持续跟踪,可同时对8个目标发起打击并根据目标威胁程度优先攻击其中2个。

该雷达典型作用距离为:

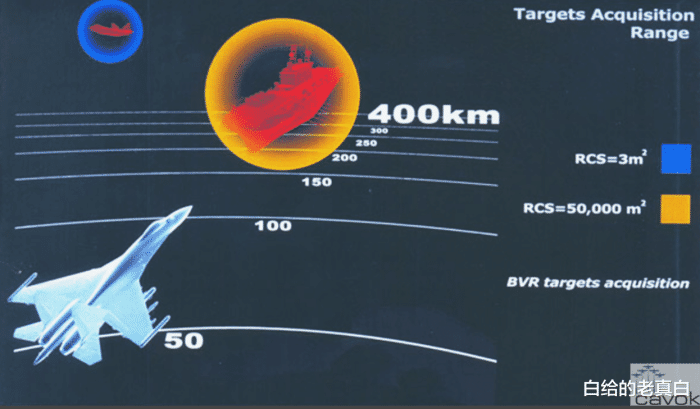

方位角扇形扫描±120°,俯仰角扇形扫描60°。空面探测B-52大小的典型目标、大型舰船目标时,最大探测距离400km。

10000m高空,方位角扇形扫描±10°,俯仰角扇形扫描10°,迎头探测RCS=3的典型命中目标(如米格-21)时,最大探测距离 350-400km。

10000m高空,方位角扇形扫描±20°,俯仰角扇形扫描25°,采用空对空模式上视/下视,RCS=1的典型空中目标(如F-16)时,最大探测距离220km。

10000m高空,方位角扇形扫描±20°,俯仰角扇形扫描25°,尾追,探测RCS=3的典型空中目标时,最大探测距离150km。

10000m高空,方位角扇形扫描±10°,俯仰角扇形扫描10°,迎头探测RCS=0.01的空中目标(如F-35A)时,最大探测距离90km。

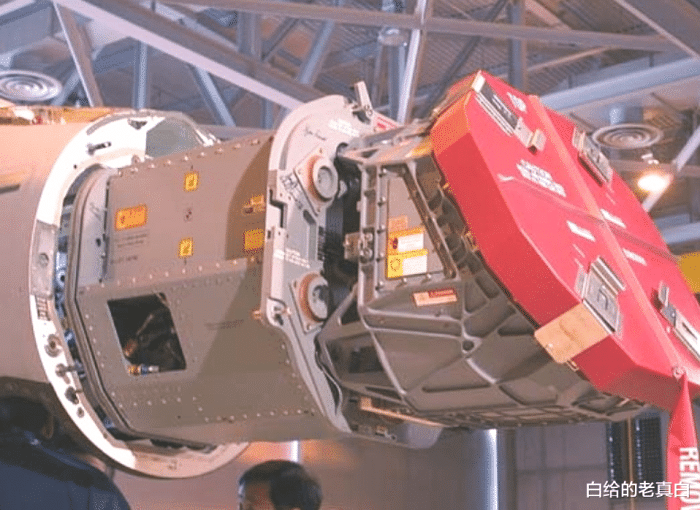

以上数据不是毛子的,是沈飞自己测试后得出的数据,要喷你们去喷沈飞别来喷我。所以苏-35的这台雷达怎么样我说了不算,反正沈飞最后给出的结论是:安装在苏-35S上的N135E的高输出功率和大孔径天线使得雷达性能比肩甚至超越F/A-18E/F上的AN/APG-79。

这评价是是高是低,那就仁者见仁智者见智了。毕竟从好的方面来说,这雷达起码能和欧美主流先进雷达齐平甚至是还有所领先了,起码是比阵风、台风以及F-16C上的雷达好太多了,怎么着都能和F-15C上面的AN/APG-63(V)1有源相控阵雷达持平了。但反过来往坏的一面说,雪豹-E这个900mm直径的雷达性能只能和700mm直径的AN/APG-79相当本身就是一种落后,更何况这是在雪豹-E在晚出生快10年的情况下才得到的性能。

但是对我们来说雪豹-E肯定还是有一定价值的,起码这玩意让我们认清楚了机相扫雷达实际用起来其实也还不错,牺牲一定探测距离换来更大的扫描范围并非不可接受。像J-11BG上的那台雷达,就是基于J-16竞标时的落选产品改进而来的,而当时落选的一个重要原因就是机相扫必须给雷达留下活动空间使得T/R模块数量不如固定阵列所导致的。

AN.APG-79有源相控阵雷达

而至于怎么探测400km外的目标,毛子还真具体讲了怎么做:

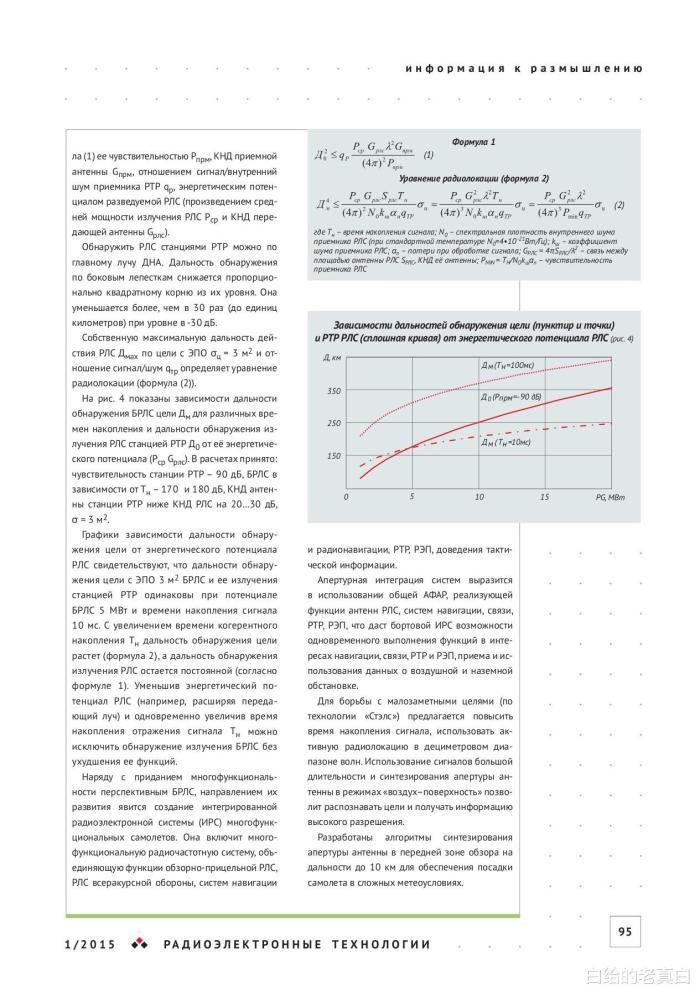

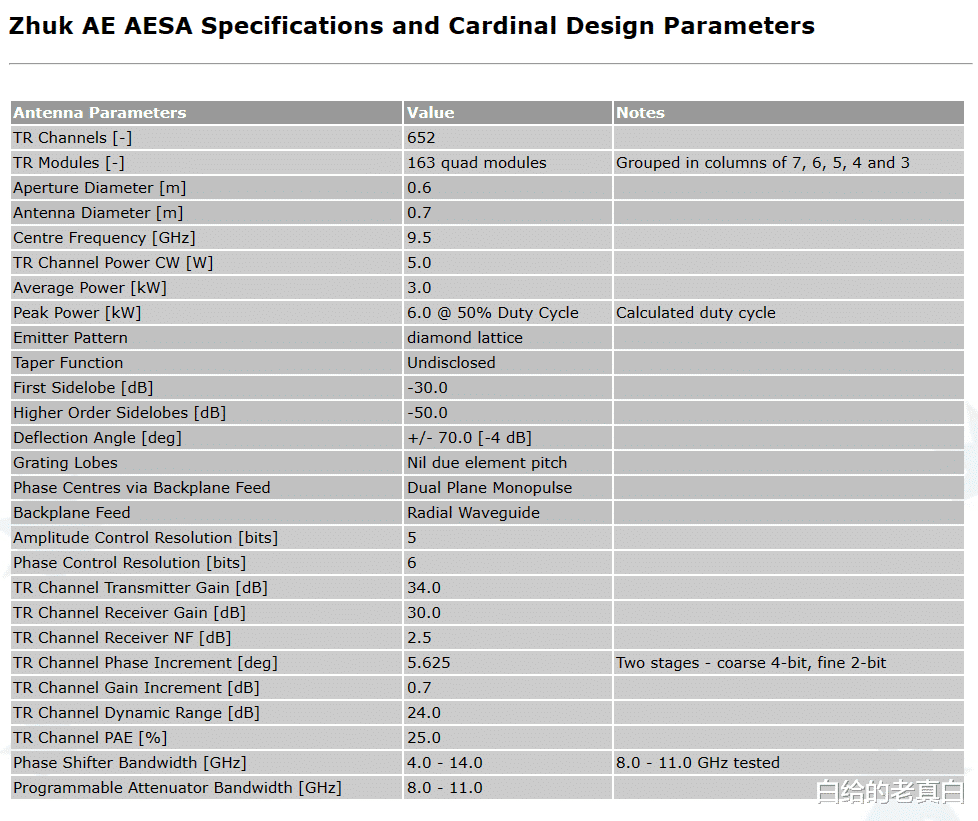

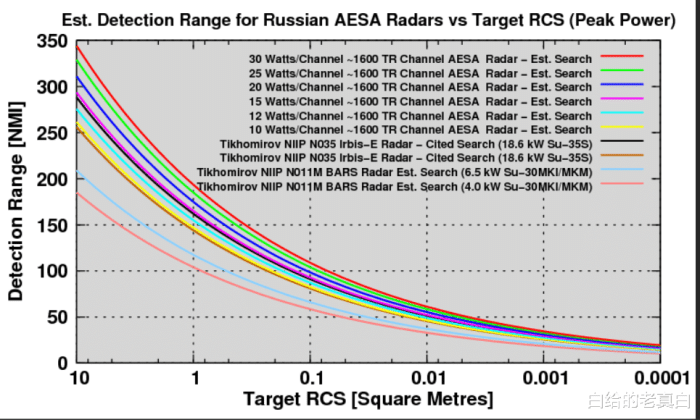

毛子的数据喜欢吹水,但是你永远可以相信毛子的数学和理工科教授,在这篇雷达探测距离的数学学术论文中,Phazotron NIIR的总师详细论证了在信号累积时间不变的情况下:PG平均功率×天线增益与雷达探测距离成正比关系。上图数据来源于米格-35所使用的Zhuk-ME固定有源相控阵雷达。已知Zhuk-ME的平均功率3Kw、峰值功率6Kw,在100ms信号累计时间和天线增益10Mw下,可得出该雷达在探测RCS=3的目标时最大探测距离为360km。当然了,这只是理论计算数据,没有考虑实际环境所带来的影响。

同理,已知苏-35SK的雪豹-E平均功率5Kw、天线增益44.4Mw,部分数据取理想值的情况下代入公式中即可得出在探测RCS=3的目标时最大探测距离为580km。所以在实际环境中,苏-35SK探测400km外的目标,真的不是问题。

看不懂上面的论文没关系,毛子直接把图给你画出来了

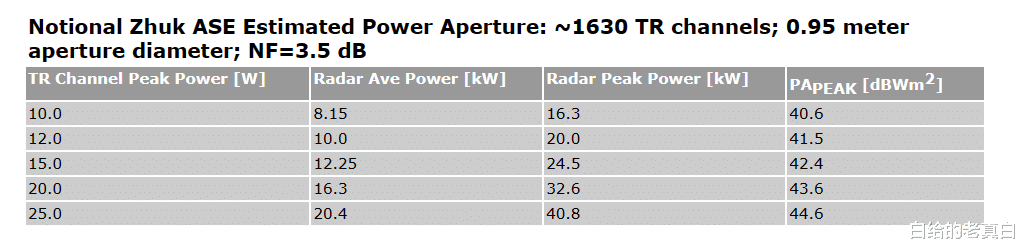

看得懂的来算一算,所有数据均取理想值,请代入公式计算25一档的情况下理论最大探测距离

Q:E-2C和C-2这样子的飞机能不靠弹射器起飞吗?

A:几十年前的B-25都能起飞,这俩为啥不行啊?

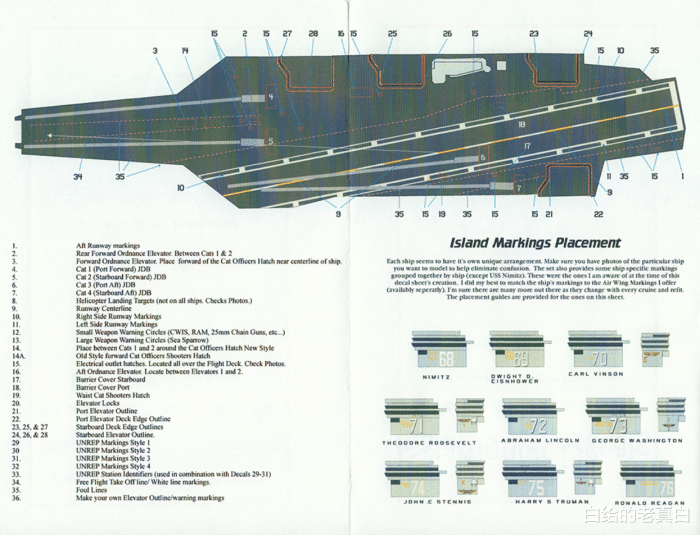

看到这条又长又细的箭头线了吗?这在航母上被称为Free Deck Launch Line,也就是自由甲板放飞线。在1984年之前,美国海军航空兵允许自家的部分飞机仅依靠自身动力和甲板风进行起降,当然,这是在紧急情况下才被允许的行为。划出这条线其实算是不得已的行为,因为从中途岛级航空母舰到尼米兹级前两批次,美国海军的C11和C13型弹射器在可靠性上始终有一些“小问题”,所以在必要的时候一些螺旋桨飞机和早期喷气式战斗机就会在这条线上滑跑起飞。

当然了,像AV-8A这样子的垂直起降战斗机也会从这条线上起飞。但是为什么1984年以后就没有飞机从这条线上起飞了呢?甚至在1990年在所有航母甲板上都看不到这条线了呢?

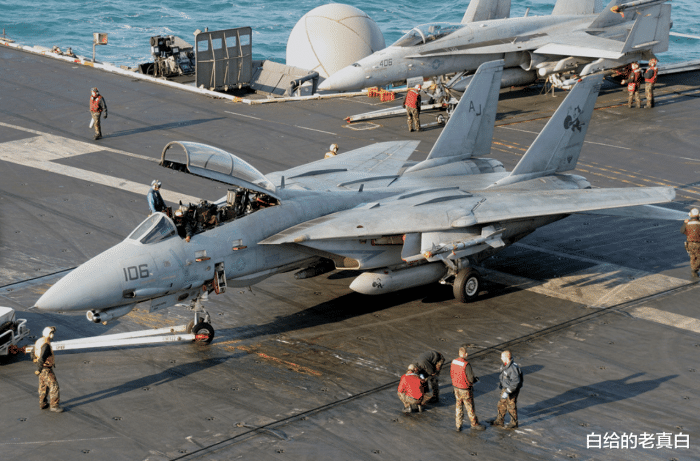

主要原因是C13弹射器在80年代后逐渐靠谱了,在恶劣海况尤其是在高纬海区的可靠性大大提高,主次要因嘛,就是上图这哥俩实在是飞不起来,尤其是F-14,哪怕是换装了F-110-GE-400发动机都还是会一头栽到海里,这条只能给E-2和S-2用实在是太浪费甲板了,所以美国海军干脆就Free Deck launch Line给取消了。

所以那些说E-2只能弹射起飞的谣言也就不攻自破了,这玩意在25节甲板风、165m跑道的条件下就能以24.4吨的重量起飞。库兹涅佐夫号的跑道长度195m,滑跃甲板角度12°,按照美国海军的计算可以增加45%的最大起飞重量,虽然带不动雅克-44那种40吨的玩意,但是巧了,有个长相酷似E-2D的飞机,这玩意最大起飞重量刚好就是32吨左右,发动机还更强,你猜猜这玩意能不能满载起飞来着?

Q:优点我都知道,我想知道坦克使用前置发动机有什么缺点?

A:缺点?防御稀烂呗。

坦克防御我们经常会说扛穿、抗破怎么样,但是这只是防御的一部分。坦克防御分为五要素,而前置发动机的坦克将五要素中的大忌全踩了一遍就差没蹦迪了。

第一要素:战场隐蔽能力。

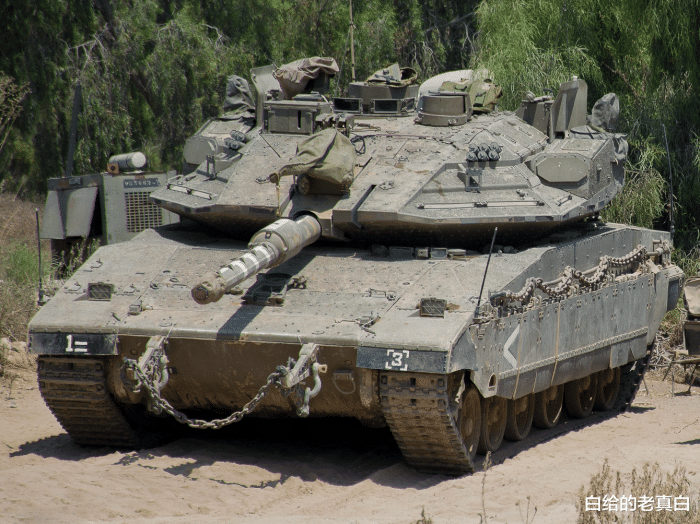

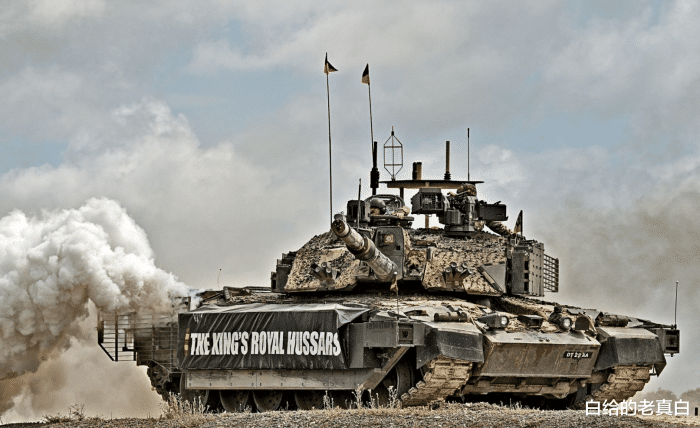

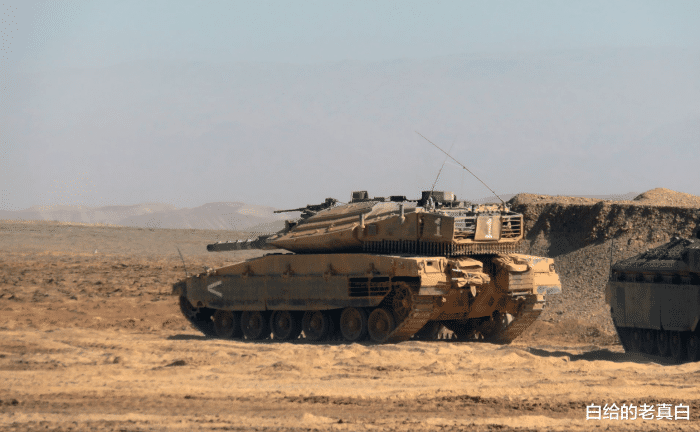

所有使用前置发动机的坦克要不就是步战车改的,要不就是设计的非常宽大,哪怕是一开始就当坦克来设计的梅卡瓦其车高也有2.76m。这一数据甚至比内部空间极为充裕的挑战者2和艾布拉姆斯还要高,而我们都知道,坦克越高越容易被发现,像美军最新的M10“轻型坦克”,其车高更是达到了惊人的2.98m。如此的“高大威猛”,是怕别人看不到你吗?

以上是从光学目视角度来说的,第一要素下真正要命的是红外隐蔽措施。

后置发动机的主战坦克其热源很容易被车体和炮塔所阻挡,哪怕是使用两侧散热,车位挂个大灯泡的豹2A7和勒克莱尔都能遮挡住一部分热源。而且后置发动机的坦克天生更容易安装红外伪装网,因为这些坦克车体前部高度更低,行进间因为伪装网被灌木、瓦砾等杂物刮下来的概率低得多。而前置发动机不仅相当于车体正面放了个大灯泡就差没在热成像面前说快来打我,还因为车高和装甲角度的问题天生更难布置伪装网。所以像这类前置发动机的装甲车辆,天生就更容易被对面打。

我要是M1车长,我巴不天天和M10组队

第二要素:战场躲避能力。

第一要素失效后就要看战场躲避能力,也就是被发现以后车辆被命中的概率。

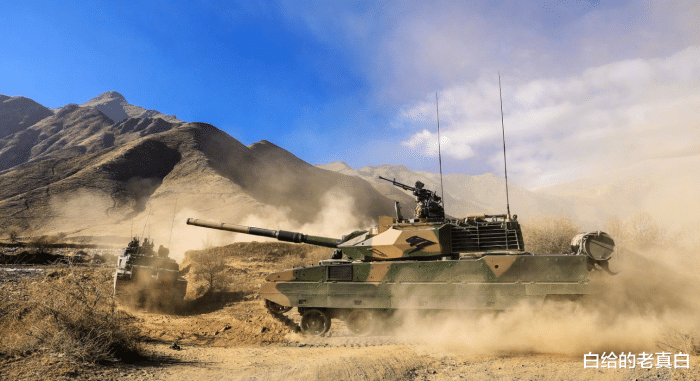

你会发现,所有使用前置发动机的坦克在动力上往往动力稀烂,这是因为传统的步战车底盘的动力舱普遍较小,外加前置发动机布局更容易受到沙尘等环境影响,在散热和除尘上天生就需要更多空间,所以发动机能得到的空间就更少了,还是以M10为例,安装附加装甲后车中达到了42吨,而发动机马力仅有可怜的760马力,功重比只有可怜的18.1,这一数字甚至还不如三代主战坦克中机动性垫底的挑战者2,而最大越野速度更是只有可怜的35kph,这么一个慢吞吞的靶子无疑就是来挨打的。作为对比,使用8V132的15式,就算是被一个笨重的二级增压拖累,其功重比也能达到惊人的28以上。

15:M10你能看到我车尾灯都算我输

前置发动机的坦克主动防御系统往往不高。很遗憾,由于步战车底盘该坦克就是为了图便宜,所以像主动拦截系统、激光压制系统、激光报警系统、光电干扰/对抗系统往往不会成体系的出现在这些坦克上,唯一一个做的还不错的就是以色列的梅卡瓦,但是那个价格让外国客户看到,只要思想正常的人都会出门左拐。

也就以色列人把这玩意当真的主战坦克使才会上这么豪华的主动防御系统

第三要素:战场被动防御能力。

以上两个要素全部失效后,那就需要看第三点了,也就是被打中但不要被打穿。而这一点,正是五要素中,最为致命的弱点。

由于发动机前置,坦克前部车体需要布置极大的装甲防御面积,而发动机的存在不仅意味着装甲必须采用大倾斜角布置的首上与首下,装甲布置空间也会因为动力舱的原因使得布置空间和物理厚度极大受限。这使得车体正面不论是在抵抗尾翼稳定脱壳穿甲弹这类动能弹药还是反坦克导弹这类化学能弹药时,坦克车体装甲的防御能力天生就远不如传统布局的主战坦克。

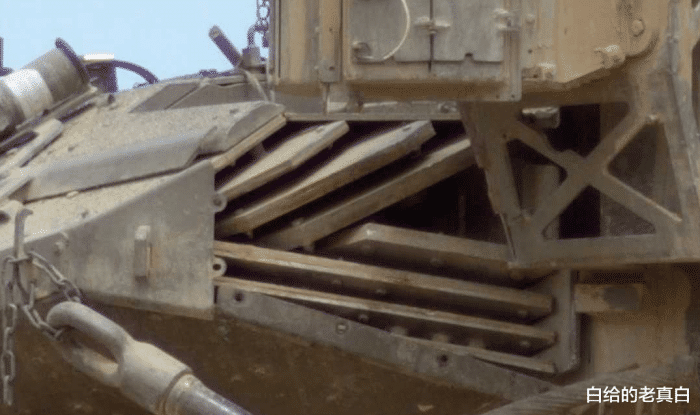

上图就是梅卡瓦MK.3D首上的装甲结构,这种酷似三合板一样的结构布局实际上就是钢材+空气+钢材组成的间隙装甲,内部根本无法像传统主战坦克那样子填充玻璃钢、陶瓷、钛合金等材料。所以战斗全重重达65.5吨的梅卡瓦MK.3D主战坦克,车体首上装甲KE只有250mm,CE更是更是只有可怜的连600mm。而首下则近乎于弃疗,KE150-200mm,CE250mm的水平别说三代主战坦克了,就连加装MEXAS的豹1主战坦克都比你强。说白了就是,所有前置发动机的坦克最好的防御方式就是赌跳弹。

车体尚且如此,炮塔就更弃疗了,除了梅卡瓦以外,全世界所有的前置发动机坦克炮塔没一个能正面扛得住30mm尾翼稳定脱壳穿甲弹的在500m距离的直射,哪怕是梅卡瓦,其炮塔防御也好不到哪里去,面对大口径尾翼稳定脱壳穿甲弹,梅卡瓦的炮塔基本上全靠跳弹来防御,没跳弹那基本上就是一打一个穿。至于窝弹区那就纯属弃疗。而面对化学能弹时,就全靠外部披挂的复合装甲来抵挡。反正指望炮塔本体装甲保护车内成员,不如指望自己抽奖轮轮头奖。

以整体防御布局最差的挑战者2为例,哪怕是稀烂的首下载披挂附加装甲后也能抵抗3BM42穿甲弹和9M119M反坦克导弹的直射,而侧面更是可以提供KE350mm和CE950mm的防御。反观梅卡瓦的首下,多年来毫无改进,而车测防御更是只有挑战者2大约1/3的水平,大家都是铁乌龟,怎么到你这里就啥都防不住了?

第四要素:车辆结构生存能力。

如果被打穿了,那么就只能看车辆的内部结构设计了,此时最为重要的就是希望被打穿但还能维持战斗力,也就是不要被彻底击毁。

这一点上又是犯了大忌,前置发动机的坦克一旦被从正面击穿,其动力舱被彻底损毁的概率远大于传统布局的主战坦克,直接从根本上就决定了车辆的结构生存能力为零。要知道在战场上,炮塔损毁只是丧失战斗力,起码还有机会掉头跑路吗,而动力舱损毁就意味着全车连跑的机会都没有,成员组弃车逃命几乎就是唯一选。而没有装甲保护的坦克兵是啥下场,不用我多说了吧。当然了如果你认为以色列那种啥车都能拖回后方属于正常现象,那么,你说得对。

就这种情况你告诉我怎么跑回后方?

在弹药保护方面,前置发动机的坦克无一例外对弹药根本没有保护,因为步战车在内部设计时为空间最大化,内部战斗室和驾驶室就是联通的,所以弹药一旦打入车体内,具体结果是啥,可想而知。唯一一个弹药有防护的就是梅卡瓦,但是人家的弹药保护也只是简单的拿水套包裹,效果远不如中俄坦克普遍使用的韧性装甲板+自封油箱包裹弹药的措施。

第五要素:成员生存能力。

如果车没了,起码得保住人,也就是车辆损毁后,成员组的生存能力。很遗憾,和很多人想的发动机吸收破片不同,这个效果反倒是适得其反。

保护车内成员免遭破片袭击的方法主要有两种:一是使用高韧性钢板吸收钢针和射流的动能,二是车内大面积铺设诸如凯夫拉纤维这样子的防破片纤维。前文说了,由于装甲布局受限,此时击穿装甲的弹药还留有足够多的动能,在强大的动能和化学能勉强,此时的动力舱非但不能吸收能量,反倒还会产生大量破片冲击隔舱,相比起传统主战坦克动辄30mm起步,50mm优秀的内层高韧性装甲,绝大部分前置发动机的坦克隔舱厚度仅有8-15mm,不仅防了个寂寞,隔舱反倒还将进一步加剧破片的碎裂程度,从而更大概率杀伤车内成员。

而第二种凯夫拉纤维为代表的防破片纤维,目前唯一看到大面积铺设的的只有亡羊补牢的梅卡瓦,诸如TAM,CV90-120和ZLT-11这样子的车上面,无一例外,要不没看到,要不只有车辆前部部分地板有这玩意。一方面控制重量,另一方面就是单纯的没钱。

但是第五要素中,有一点是传统主战坦克很难具备的优点,那就是尾门。相比大部分传统主战坦克只能从舱门盖或者车体底部逃生门逃生,前置发动机的坦克的成员组无一例外都可以轻松从车体后部的尾门轻松撤出,而这也是少有的优点了。

有一点大伙不知道,有源相控阵雷达和无源相控阵雷达根本就不是一条技术路线,而平板缝隙天线的多普勒雷达和有源相控阵雷达是一条路线的,也就是说能造平板缝隙天线雷达的就能造有源相控阵雷达,能造无源相控阵雷达的不一定能造有源相控阵雷达,这也是中美的机载雷达都跳过了无源相控阵雷达