北魏军营里,一位女战士正在月光下擦拭佩剑。北宋开封府的刑场上,负心汉的囚衣被百姓掷满烂菜叶。东汉末年的长安城,绝色女子在董卓与吕布之间辗转周旋。汴京皇城的朝堂上,手持金锏的王爷正怒斥贪官污吏。

这些画面早已成为华夏文明的精神图腾,但很少有人追问:承载这些记忆的主角们,是否真的在历史长河中存在过?

替父从军花木兰《木兰辞》中"东市买骏马,西市买鞍鞯"的鲜活场景,让无数人坚信这位巾帼英雄的真实性。

然而在二十四史中,从未出现这位代父从军十二载的女将军。北魏史官崔浩记录的六镇军制显示,当时实行严格的军户制度,征兵需核验户籍三代,女子顶替入伍的可能性几乎为零。

但正是这种不可能,成就了农耕文明对忠孝两全的理想投射。

敦煌藏经洞出土的唐代《乐府杂录》残卷揭示,最初的木兰故事原型来自突厥部落传说。游牧民族尚武传统中确有女性参战记载,但当这个形象进入中原叙事体系后,逐渐被注入"忠君敬父"的儒家内核。

宋元时期瓦舍艺人的再创作,更将木兰塑造成既能上阵杀敌又严守闺训的完美典范。当我们为动画片中木兰的飒爽英姿喝彩时,实则在膜拜一个持续演进的文化符号。

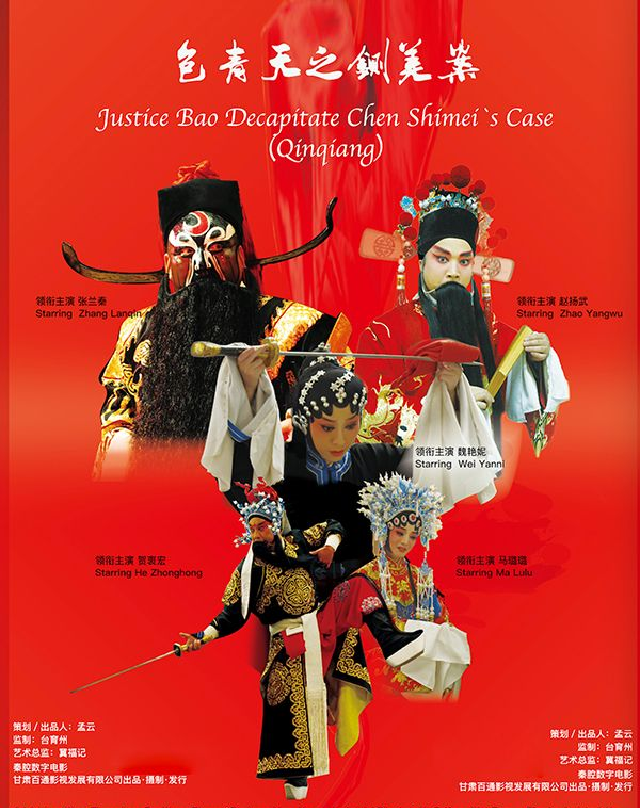

千古渣男陈世美

千古渣男陈世美开封府尹包拯的虎头铡下,最著名的冤魂当属"负心汉"陈世美。但明代《均州志》清楚记载:成化年间进士陈年谷,字熟美,为官清正且与发妻白头偕老。

这个真实人物如何演变为戏剧中的反面典型?万历年间,湖北汉剧班子因得罪陈氏后人,遂将当地民间流传的负心故事主人翁改名"陈世美"进行影射。

随着《铡美案》在茶楼戏班的火爆,艺术夸张最终覆盖了历史真实。

更值得玩味的是,明清两代科举取士制度造就了大量"寒门贵子",陈世美形象恰好承载了社会对阶层跃迁者的道德焦虑。

当观众为秦香莲掬一把同情泪时,宣泄的是对身份转换过程中伦理失序的集体恐惧。这个虚构人物的长盛不衰,暴露出传统社会对知识精英爱恨交织的复杂心态。

貂蝉:权力游戏中的完美棋子

貂蝉:权力游戏中的完美棋子《三国志》记载的凤仪亭事件,仅有吕布"私通傅婢"四字。元代《三国志平话》首次塑造出貂蝉这个工具性角色,让她承担起连接历史断点的叙事功能。

罗贯中在《三国演义》中将其升华为"闭月"美人,用她的身体作为政治博弈的筹码。这个真空地带的完美造物,恰似一面棱镜,折射出男性书写历史的深层密码——既渴望用女性魅力推动历史进程,又吝于给予其真实的主体地位。

近年出土的东汉墓葬壁画中,侍女形象多着素衣、梳垂髻,与文学作品描述的貂蝉装扮大相径庭。

但正是这种超越时代的艳光四射,使得她在当代依然能化身网游角色、影视IP。当我们争论貂蝉该由哪位女星饰演时,实质上是在参与一场持续千年的集体造神运动。

政治幻想的八贤王北宋宗室赵德芳23岁早逝的真实生平,经元杂剧作家改造后,化身手持金锏监督朝政的八贤王。

这个形象在明清时期不断"升级",最终在《三侠五义》中成为拥有打王金锏、可直谏天子的超级王爷。耐人寻味的是,这种"贤王监国"的设定,暴露了专制体系下民众对制度性监督的幻想。

单单说"八贤王"这个名号就不可能,作为常伴天子左右的王爷,自称"贤王”未免太自负了。

对比《宋史·宗室传》可知,宋代亲王"不预朝政"是祖制。但百姓需要个"青天"来填补制度缺陷,于是八贤王成了跨越时空的正义化身。

从茶馆评书到现代影视剧,这个永远站在皇帝右侧的虚拟王爷,始终承载着人们对清明政治的朴素期待。

集体记忆的建构密码

集体记忆的建构密码当我们在洛阳木兰祠焚香祭拜,在开封府遗址寻找铡刀痕迹,在影视城模仿貂蝉拜月,在京剧舞台为八贤王叫好时,实际上在参与一场跨越时空的文化共谋。

这些虚构人物之所以比真实历史更"真实",是因为他们精准命中了民族心理的永恒诉求:对忠孝节义的礼赞,对道德秩序的维护,对政治清明的向往,对超越性人格的崇拜。

南京大学近年通过大数据分析发现,关于历史人物的网络讨论中,虚构角色的记忆强度比真实人物高出37%。

这揭示了一个残酷的真相:集体记忆从来不是史实的复刻,而是现实需求的投影。

不过那有如何呢?这些虚构人物带给我们是精神世界的充足,不管他们是不是真的在历史上存在过,都是中国传统文化精神图腾上不可分割的一部分。

参考资料

《她真实存在于历史上?史书千百种流传,现如今没有明确的历史考证》2019-01-16 10:30