今天我们要讲一个振奋人心的科技突破!

就在几天前,复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室的周鹏教授和包文中研究员团队,成功研发出全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器——“无极”(WUJI)。

这项成果不仅登上了国际顶级期刊《自然》,还一举打破二维半导体芯片集成度的世界纪录,让中国在芯片技术自主创新的赛道上迈出了关键一步!

从“豆腐雕花”到国际领先:二维半导体的逆袭之路说起芯片制造,大家可能听过“EUV光刻机”这个词,它是目前生产7纳米、5纳米甚至更先进制程芯片的“神器”,但我国在这一领域长期面临技术封锁。

然而,复旦团队这次直接绕开了传统硅基芯片的技术路线,选择了一条全新的赛道——二维半导体材料。

二维半导体有多特别?举个例子,传统硅材料像一块大理石,加工时可以大刀阔斧;而二维材料(例如二硫化钼MoS₂)薄如蝉翼,厚度仅几个原子层,加工难度堪比“在豆腐上雕花”,稍有不慎就会破坏结构。

但正是这种材料的超薄特性,让它具备低功耗、高电子迁移率等优势,被国际公认为“晶体管的最终形态”。

过去十年,国际学术界和产业界在二维半导体领域投入巨大,但集成度始终卡在数百晶体管量级,连基础功能芯片都造不出来。

而复旦团队这次直接集成了5900个晶体管,将纪录一口气提高了51倍!

更厉害的是,这颗名为“无极”的芯片,在32位指令控制下,能处理高达42亿次数据运算,支持GB级存储和10亿条指令编程,性能直逼传统硅基芯片。

“微米级工艺,纳米级功耗”:中国技术的反差式突破说到这儿,可能有人会问:不用EUV光刻机,工艺水平是不是落后了?

答案恰恰相反!传统硅基芯片为了追求更小的纳米制程,不得不依赖EUV光刻机,但“无极”采用的微米级工艺,功耗却与28纳米硅基芯片相当,待机功耗更是只有传统芯片的五分之一。

这味着,它在物联网、边缘计算等需要低功耗的场景中优势尽显,甚至未来搭配更先进设备,功耗还能进一步降低。

更令人振奋的是,团队实现了从材料生长到芯片流片的全链条自主创新!

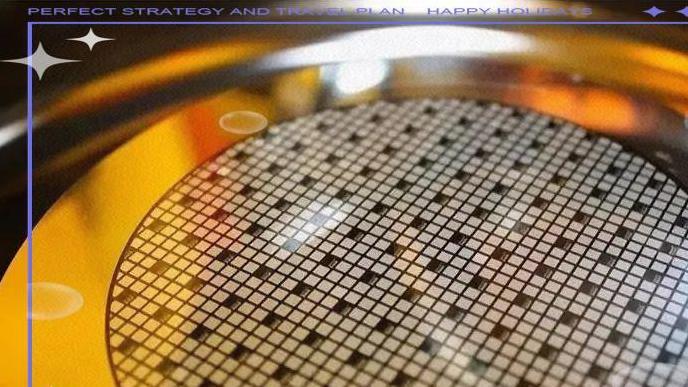

比如他们在12英寸晶圆上实现了二硫化钼的均匀生长,攻克了二维半导体与电极、栅介质等组件的耦合难题;还开发了AI驱动的工艺优化技术,通过“原子级界面调控+全流程算法优化”,把实验室设备的潜力发挥到极致。

用包文中研究员的话说:“我们70%的工艺沿用现有硅基产线技术,剩下30%的核心环节全是自主研发,包含20多项专利!”

从实验室到产业化:中国芯片的“换道超车”对比海外技术路线,欧美企业近年来也在探索二维半导体,但大多停留在论文和单个器件层面。

而复旦团队直接做出了可运行的处理器原型,验证了规模化电路的可行性。这种“一步到位”的研发思路,让国际同行直呼“不可思议”。

当然“无极”目前仍是概念验证产品,性能与商用芯片尚有差距,但它的意义在于证明:二维半导体不仅能做芯片,还能走出一条不依赖EUV光刻机的中国路径!

团队下一步计划推动核心工艺与现有硅基产线结合,加速产业化落地,正如周鹏教授所说:“地铁和公交可以共存,二维芯片将与硅基芯片互补,开辟低功耗智能设备的新天地!”

回望这项成果,从2015年包文中研究员扎根二维半导体研究,到2021年博士生敖明睿、周秀诚接过接力棒,再到如今登顶《自然》,复旦团队用了整整十年。

这十年间,他们用自主设计的设备、开源的RISC-V架构,以及AI赋能的工艺优化,硬是在“无人区”闯出了一条路。

当海外还在为EUV光刻机的技术壁垒争论不休时,中国科学家已经用颠覆性创新给出了答案:芯片的未来,不止一种可能!

你们觉得中国能否绕开EUV光刻机的束缚呢?对此你们是怎么看的呢?

[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

没有想象力就没有创造力

十年还是三十年后应用

将龙芯架构牵移到这上面