1948年初春,一封标注“绝密”的军用电报被送到了河北西柏坡毛主席的案头,毛主席逐字逐句读完电报后,眉头逐渐紧锁。他转身对身边的人说:“粟裕这是要和我们唱反调啊。”

这份被称为“子养电”的文件,不仅婉拒了毛主席筹划已久的渡江南进计划,更掀开了中国革命战争史上一次关键的战略博弈。

一、大别山危机:毛主席的江南跃进构想

一、大别山危机:毛主席的江南跃进构想1947年6月,刘邓大军强渡黄河千里跃进大别山,标志着解放战争从战略防御转入战略进攻。但至1948年初,这支曾经锐不可当的部队却陷入空前困境,当时白崇禧指挥的桂系精锐与中央军联手,将12万大军压缩至6万余人,重武器尽失,根据地三十余县相继丢失。蒋介石在日记中兴奋写道:“大别山隐患指日可平。”

此时中原战场呈现胶着态势:陈粟率领的华东野战军与陈赓兵团虽在平汉路取得歼灭整编第三师的胜利,但面对邱清泉第五军、胡琏第十一师等国民党王牌部队的抱团战术,始终难以打开局面。

毛主席在地图前连续踱步三天后,最终做出惊人决策:抽调华野主力三个纵队渡江南下,直插蒋介石的统治腹地。

这一计划极具魄力:由粟裕率叶飞、王必成、陶勇三个纵队组成东南野战军先遣兵团,于1948年夏秋之际强渡长江,在湘赣地区开展运动战。

毛主席甚至亲自拟定行军路线:“采取跃进方式分阶段抵达闽浙赣,沿途建立游击区。”按照设想,此举可迫使国民党军从中原抽调30个旅回防,扭转中原困局。

二、子养电风波:粟裕的战略博弈

二、子养电风波:粟裕的战略博弈1948年1月22日(子月养日),粟裕的复电让西柏坡陷入震动。这位以“每逢大战必献策”闻名的战将,罕见地对最高统帅部的决策提出异议。

电文中,粟裕系统阐述“集中优势兵力打歼灭战”的构想,建议将华野、中野、陈谢兵团统一指挥,在中原地区实施“忽集忽分”战术。为佐证观点,粟裕特意附上两个月前歼灭整编第三师的战例,当时三支大军协同作战,仅四天便摧毁国民党军第五兵团指挥部。

毛主席的恼怒不难理解。早在1947年12月,他就收到刘伯承的加急电报:“若无友军牵制11师,我军恐难支撑。”此刻粟裕的“斗胆直陈”,无异于在统帅部既定战略上撕开缺口。

当时任弼时还曾直言:“粟裕同志是否过于强调局部?”但粟裕在电报末尾特意强调“南渡准备绝不松懈”,这种绵里藏针的表达方式,正体现其多年游击战争历练出的政治智慧。

三、濮阳对峙:将帅间的思维碰撞

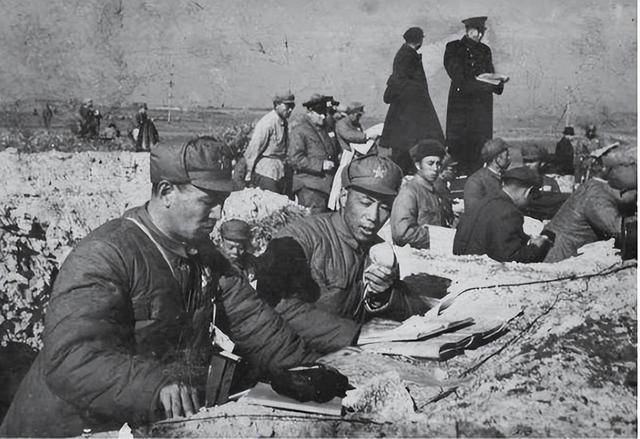

三、濮阳对峙:将帅间的思维碰撞2月的豫北寒风刺骨,华野司令部内却弥漫着焦灼气息。奉命南下的三个纵队已集结濮阳,但粟裕连续数日闭门不出,参谋张震回忆:“司令员整夜站在地图前,油灯映得墙上人影晃动如同战局变幻。”

某日凌晨,粟裕突然召集纵队司令会议,指着长江流域沙盘发问:“十万大军无后方作战,伤员如何安置?补给线如何维持?”这些问题直指1944年抗日先遣队全军覆没的惨痛教训。

与此同时,陈毅带着中央最新任命匆匆赶赴濮阳。这位华野老首长肩负双重使命:既要以东南野战军司令员身份统帅南进,又要说服昔日搭档执行命令。

两人的对话充满张力,当陈毅强调“决心不可动摇”时,粟裕搬出豫东平原的兵力对比图:“中野、华野现有21个纵队,完全具备围歼第五军的条件!”据警卫员回忆,这场争论从傍晚持续到次日鸡鸣,窗纸上投映的身影时而激烈比划,时而长久静默。

四、城南庄转折:改变历史的当面陈词

四、城南庄转折:改变历史的当面陈词1948年4月30日,河北城南庄毛主席居所的梨花开得正盛。当粟裕跟随陈毅走进院落时,毛主席大步迎出,握着粟裕的手感叹:“十七年了啊!”自1931年粟裕随方志敏离开中央苏区,这是两人首次重逢。在临时布置的作战室内,粟裕展开精心准备的汇报:

主席请看,国民党在中原虽集结80万兵力,但机动兵团仅邱清泉、胡琏、黄百韬等部25万人。我军若集中华野7个纵队、中野4个纵队,完全可能各个击破。

期间,粟裕还特别指出,豫东地区地势平坦利于大兵团机动,且背靠山东解放区补给便利。当毛主席追问“歼敌目标”时,粟裕立下军令状:“四至八月内歼灭五至十二个整编旅!”

这场持续五小时的汇报一举扭转了战局走向。毛主席当场调整部署:陈毅改任中原军区副司令员,粟裕代理华野司令员兼政委;暂缓南进计划,集中兵力实施中原决战。为表支持,朱总司令亲赴濮阳动员:“粟裕同志指到哪里,我们就打到哪里!”

五、战局验证:从豫东到淮海的战略升华

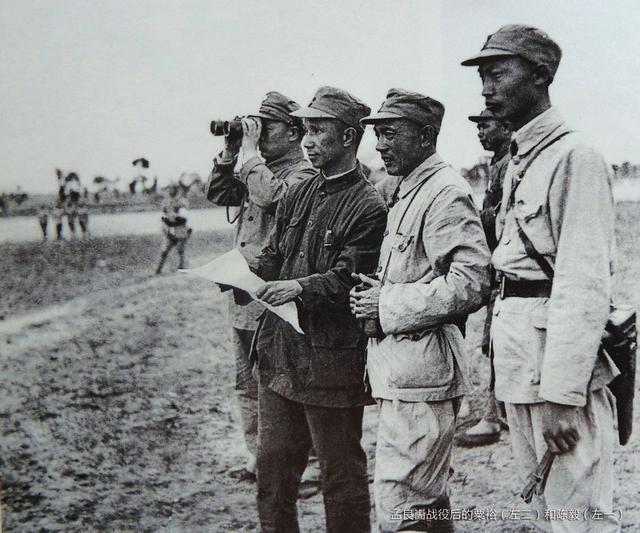

五、战局验证:从豫东到淮海的战略升华历史很快证明了这一决策的正确性。1948年6月发起的豫东战役中,粟裕指挥20万大军展开“攻城打援”经典战例,先克开封吸引邱清泉兵团来援,再集中兵力围歼区寿年兵团,九昼夜歼敌9万余人。

蒋介石哀叹:“此役之后,中原再无宁日。”三个月后的济南战役,粟裕更是创造“攻克十万重兵设防大城市”的纪录,使华北、华东解放区连成一片。

这些胜利直接催生了淮海战役的宏大战役构想。当60万解放军以“吃一个、夹一个、看一个”的战术将杜聿明集团重重包围时,连远在莫斯科的斯大林都震惊于战役规模:“这是东方战争史上的奇迹。”

而战役指挥中枢里,粟裕在地图前七天七夜未解衣甲,最终实现歼灭55万国民党军的战略目标,这个数字,远超他当初向毛主席承诺的12个旅。

尾声:战略远见的时代回响

尾声:战略远见的时代回响1961年毛主席会见蒙哥马利时,谈及粟裕仍感慨:“此人最是敢打神仙仗。”这场1948年的战略争论,不仅展现粟裕“不唯上、只唯实”的军事家风范,更揭示解放战争取胜的关键:最高统帅部与前线将领间良性互动的决策机制。

当陈毅带着中央新指令重返华野时,他或许未曾想到,这次将帅易位竟成为决战中原的历史转折点。

历史总是充满戏剧性——原本准备南渡长江的三个纵队,最终在淮海战场歼灭第五军;而毛主席设想的东南野战军,则以第三野战军的番号横扫长江天堑。

这种战略弹性,正是我军相较于国民党军机械执行命令的决胜优势。正如粟裕在回忆录中所写:“真理往往在战场的尘埃落定后愈发清晰。”