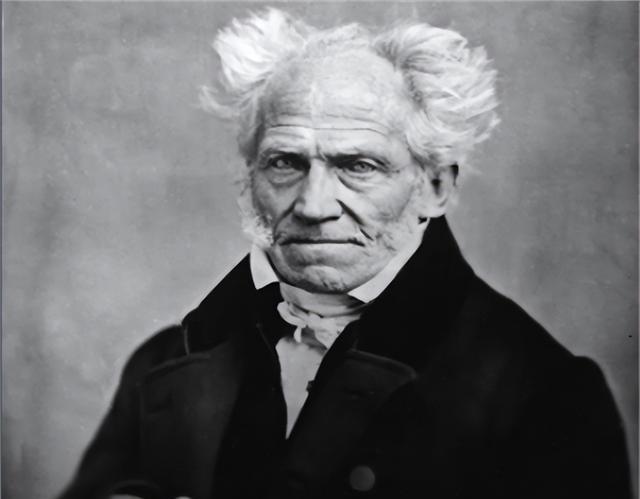

毫无疑问,不是每一个人都认识叔本华,但是相信不少人都听说过这样的观点:“要么庸俗,要么孤独”,这个观点乃出自叔本华的《人生的智慧》。另一个方面,在听到叔本华这个名字的时候,又有多少人以为这是一个中国人?

作为一个著名的哲学家,你一定不会想到叔本华自己却说哲学教授大多数是骗子,研究不出有价值的东西。今天就一起来看看这个如此特别的哲学家——亚瑟·叔本华,为什么他说哲学教授大多是骗子,研究不出有价值的东西呢?

哲学,说其简单,它确实简单,因为哲学体现在生活的方方面面,大大小小的事物。但是你要说哲学难,哲学确实也难,“形而上学”这个概念,到底有几个人能够马上给大家解释明白呢?谁又能清清楚楚地指出各大哲学流派之间的区别呢?

叔本华说哲学教授大多是骗子,不得不承认,这其中是存在一定的偏见,那他为什么会有这一偏见呢?这需要从他的成长史以及他的悲观心态来分析。

对于叔本华,相信不少读者都早已有所耳闻,读过其作品的也一定不在少数。

其最为被大众接受,也是不像其他哲学书那么晦涩的,是最易读的 《人生的智慧》,这也是古往今来赞誉有加的。在该书中,叔本华着眼幸福、人生、快乐等宏大的议题,给人的感觉乃是一个饱经世事、豁达聪慧的智者形象。

然而,回顾这位伟大哲学家的一生,你会发现他其实并没有那么豁达,显赫的家族反而使他成为了一个很孤傲、不近人情的人。

1788年2 月22日,叔本华出生在但泽,也就是今天的波兰格坦斯克。他出身非常显赫,父亲全名叫做海因里希·弗洛里斯·叔本华,在但泽当地是一个有名的富商。

叔本华的母亲全名叫约翰·特罗西纳·叔本华,传言他的母亲在很年轻的时候就嫁给了他的父亲,而他的父亲要比他母亲年长很多,我想这为叔本华后来和母亲的不和埋下了雷。但是按照约翰自己的记述,他们的婚姻得到了许多人的艳羡。

叔本华显赫的家庭,其实在他曾祖父的时候就有所体现。1716 年彼得大帝访问但泽的时候,在其曾祖父家借住。

当时广为流传的一件事是叔本华的曾祖父在彼得大帝到来前检查客房时,为了让房间温暖起来,他直接让仆人把整瓶的白兰地酒洒在地上燃烧暖房。

叔本华的母亲也毫不逊色,她颇具文艺天赋。当时很多的德国文化名人,例如著有家喻户晓的《格林童话》的格林兄弟、歌德,以及施莱格尔兄弟等等,都会参加叔本华母亲的沙龙。

音乐家舒伯特还曾特意为叔本华母亲的诗谱曲。叔本华母亲本人写了很多爱情小说,在当时也算名声在外。

以至于在叔本华写出了自己的巨著《作为意欲和表象的世界》以后的一段不短的时间里,人们在提到叔本华的时候,还是会说,“他是约翰·特罗西娜·叔本华的儿子”。

的确,出身显赫是一把双刃剑,在给他荣华富贵的同时,也让他难以摆脱固有的名声。

本身就颇具才华,又有智慧的叔本华,却要为母亲的光芒所笼罩,如何让他能够臣服于其他的普普通通的哲学教授。

母亲的出色,家庭的显赫,他当然不会轻易认同那些出身普通,才能一般的哲学教授,自然就认为他们的研究毫无价值了。

令人意外的是,同样以写作为职业的母子二人,却不像母子。叔本华的父亲是投水自杀,有人说是因为生意失败,但是叔本华就将其中的缘由全部归罪于母亲。

但也正是在父亲离世之后,叔本华才可以按照自己的意愿成长,不用学习去做一个赚钱的生意人,而是可以发展自己的写作爱好。开始写作后,叔本华与母亲的矛盾迅速爆发。

在他们母子之间的书信交流中,母亲曾写下她对叔本华的看法,

“我并没有看不到你好的地方,让我畏惧你的,不是你的情感、你的内在,而是你的外在作风和行为,你的那些观点、那些评论意见。

总之,在外在世界方面,我跟你毫无共通之处。你那严峻的模样,还有那些从你嘴里说出的、神谕一样不容反驳的怪诞论断,让我晚上噩梦连连…”。

你要说母亲的评价很过分,但她确实是实话实说,但是单看这些话,你丝毫看不出母子情。

之后,叔本华去了哥廷根读大学,他是一个目标明确的人,不管是在学习上,还是写作中,他都很清楚自己想要什么。

他就曾经对魏兰立志说:人生真是糟糕透顶的事情,我已决定要花费这一生去琢磨和探究这一糟糕透顶的人生。

这句话不仅透露出他立志要成为哲学家,其实也透露出他对事物和世界的悲观。

母亲创办的沙龙还是给了叔本华很多契机,他因此结识了不少当时的文化名人,更有机会结识了忘年交——歌德。才二十出头的叔本华与六十多岁的歌德对色彩理论有过深入的交流讨论。

饱经世面、才华横溢的歌德对年轻的叔本华的评价是:看着吧,这个人会比我们所有人都更出色。

1814年5月,叔本华与母亲的关系彻底破裂,之后他就离开了魏玛。然后他在德累斯顿写作了巨著《作为意欲和表象的世界 》,并于1819年出版。第二年,叔本华在柏林大学担任讲师。

但世事难料,1831年,柏林暴发大型霍乱,叔本华被迫离开。之后他在法兰克福定居,直到72岁去世。

原生家庭带来困扰,离乱的经历,实际上是让叔本华的内心变得并不如他自己以为的那样刚正。

从心理学的角度出发,这样的人很难有一个好脾气,去包容身边的人,身边的事,甚至会变得很极端。加上叔本华本身就是研究哲学的,更加对其他的哲学教授研究者嗤之以鼻了。

阅读叔本华的著作,你会发现其中无时无刻不透露出一种悲观主义气息。

也正是因此,在叔本华晚期的作品中,他大多以一种超脱顿悟的状态示人,书中他一直传递的观念是,真正的智慧与幸福存在于自我的满足与对他人的宽容中,而非被欲望、名誉等外在观念所捆绑。

但是,纵观叔本华一生,你会发现他的很多所作所为,不仅算不上超脱与宽容,反而更像是一个杠精。其中让很多人无法接受的,便是叔本华本人对于女人的态度。

有人说因为那是与当时的社会背景有关,或许也和他少年时与母亲的剧烈冲突有关,以至于即使是在他晚年的时候,我们仍然没有看到他对女人有多大的尊重。

他曾经写过《论女人》,书中有他对女人这样的描述,“先天上就有谲诈、虚伪的本能”,有“不贞、背信、忘恩等毛病”,所以有人猜测,他父亲的投河是因为他母亲对父亲不忠。他还提倡一夫多妻制,不赞同给女性过多的权利和自由。

叔本华这样的富二代,甚至连包容家里一个女裁缝的格局都没有。他的家里有一个女裁缝,他认为那个女裁缝非常聒噪烦人,劝说争论无果之后,他竟然将裁缝推下楼梯,以至于女裁缝手臂终身伤残。可想而知,叔本华最终被告上了法庭。

在五年的官司对垒之后,女裁缝还是胜诉。法院的判决结果是,叔本华需要先支付罚金三百塔勒,之后的每年必须支付女裁缝六十塔勒。

在女裁缝去世之后,叔本华不仅毫无悔恨之意,反而冷冰冰地在其记账本上记下:“老妇死,重负释。”

前面我们说过,叔本华家底本来就厚,而且当时他的财富也相当可观,这点钱算什么重负,他却因此跟裁缝打5年的官司。

在叔本华的著作中,不难发现,他对性的态度也让人费解。

他的书中多次传递一种观念:人会被欲望遮蔽,人们要学会更有意义的深层思考,而非简单的沉迷感官享乐。他将沉迷感官享乐的人直接定义成“他们”,并且格外地强调自己和“他们”的界限。

但你一定不会想到,叔本华自己却经常出入风月场所,也有不少情人。

他在柏林读书的时候,当时德国声名远扬的哲学家费希特,也在柏林教书,叔本华自然会去听他讲课。但是听课的结果可想而知,是一次次让费希特颇为尴尬的评价。

叔本华说费希特在这堂课上说了一些东西,此时在我心中迸发出一个愿望,我真恨不得能够拿一把枪抵着他的胸膛然后对他说:你去死吧,没人会怜悯你。

可是看在你这可怜人的份上,你倒是说说看,你在胡言乱语的时候究竟有没有把问题想明白呢,还是你就是想愚弄我们?

叔本华不赞同费希特的观点,这无可厚非,但是从他对老师的评价中体现出的抵触情绪,可以看出,这个时候他对哲学老师已经很不信任。

对于自己的老师毫不留情地给出这样负面的评价,可以看出他认为哲学老师费希勒教不出让他认同的有价值的东西。推此及多,叔本华就认为大多数的哲学教授都是骗子,研究不出有价值的东西。

之后,叔本华还听了费希特的《知识学》,然而他的笔记评论,看起来变本加厉:“疯狂的呓语”、“简直是胡扯。”据说叔本华还借用莎翁的句子作为当时笔记的标题:“虽是疯癫之举,却自有一套方法”,开始以嘲讽“疯癫之举”自娱。

最终,叔本华把他同时代的费希特、谢林和黑格尔看作头号可恶之人,作为老师的学生,他都丝毫不掩饰自己厌恶的感情。鉴于此,不少读者应该觉得叔本华是个杠精吧,还是有文化的那种。

也许认为哲学教授大多是骗子的想法起源于这个时候?因为费希特的讲课总能受到叔本华的反驳或者尖酸的评论。

这样一个高傲又刻薄的人,认为大多数哲学教授都是骗子,也就不意外了不是吗?

参考资料[1]杨皓.叔本华:正直还是伪善[J].检察风云,2019(24):70-71.

[2]张晴晴.论叔本华的痛苦观[J].西部学刊,2021(09):109-111.DOI:10.16721/j.cnki.cn61-1487/c.2021.09.029.

[3]张智涛.道德责任的根据——试析叔本华对道德责任之基础的重构[J].武陵学刊,2019,44(03):15-23.DOI:10.16514/j.cnki.cn43-1506/c.2019.03.003.