签名门背后暗流涌动?

签名门事件,犹如一枚深水炸弹,在美国政坛炸开了锅。一时间,关于拜登总统签名真伪的质疑甚嚣尘上,背后隐藏的,远不止一桩简单的签名丑闻,而是对美国民主制度,乃至整个政治体系的深刻拷问。

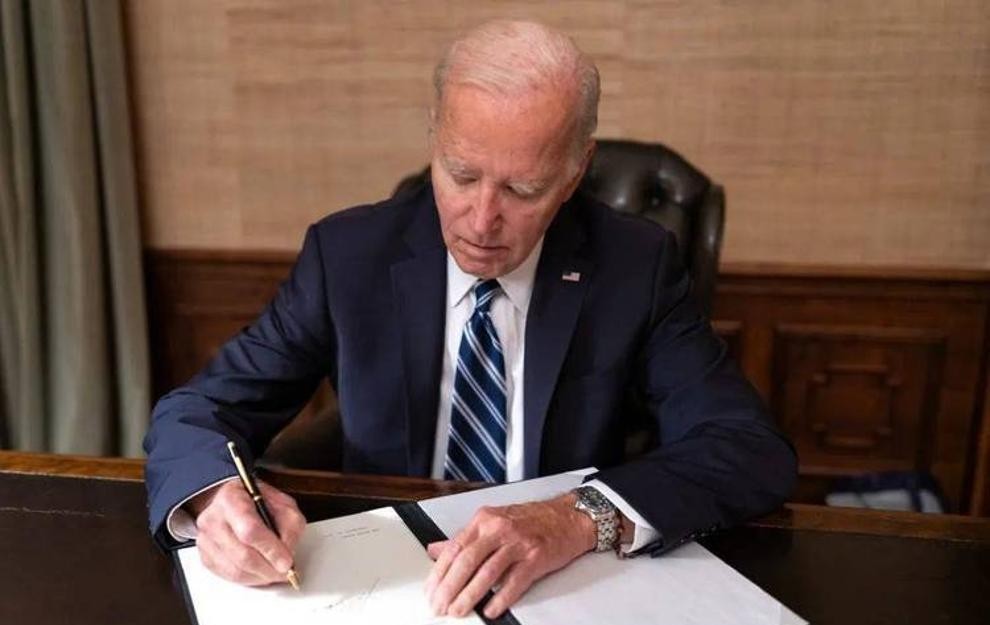

“代签”迷雾:总统成了“签字机器”?

美国传统基金会的调查报告初露端倪,矛头直指拜登总统任内签署的文件,大部分竟出自自动签名笔之手。这可不是小事一桩!每一份文件,都关乎国家政策的走向,牵动着美国乃至全球经济的神经。如果总统的签名仅仅是自动化的程序,那谁又是真正掌舵人?人民选出的总统,难道只是一个“签字机器”?

这件事让人不禁想起2013年奥巴马度假期间,白宫使用自动签名笔签署法案引发的争议。当时,舆论尚能理解,毕竟事出紧急,总统不在岗。但如今,拜登总统几乎全程依赖自动签名笔,频率之高,范围之广,令人咋舌。

更让人细思极恐的是,众议院议长迈克·约翰逊爆料,在一次关于暂停液化天然气出口行政命令的讨论中,拜登总统竟然对这份文件毫无印象。这到底是总统年事已高,记忆力衰退,还是另有隐情?

权力真空:谁在白宫“垂帘听政”?

签名疑云愈演愈烈,引发了对白宫权力结构的质疑。拜登总统的幕僚们,似乎刻意避免他与他人单独接触,这反常的举动,让人浮想联翩。作为国家领导人,与各界人士直接交流,倾听民意,本是理所当然。但拜登总统的“与世隔绝”,难道预示着白宫内部存在着某种不可告人的秘密?

民主党全国委员会筹款人林迪·李的爆料,更是火上浇油。她声称,真正操控一切的是拜登的团队成员、他的妻子,甚至包括备受争议的亨特·拜登。

如果林迪·李所言非虚,那么拜登总统很可能只是一个“傀儡”,真正的决策者另有其人。而这些人,又怀揣着怎样的目的?是为国家利益鞠躬尽瘁,还是为了个人私欲不择手段?

政客的“如意算盘”:权力的游戏?

政治的本质,是权力的争夺。如果白宫内部真的存在“幕后团队”,他们很有可能为了自己的政治利益,影响总统的决策,巩固自己的地位,推行自己的政治主张。而亨特·拜登,这位麻烦缠身的“太子爷”,如果真的开始掌权,难免让人怀疑他会利用这个机会谋取私利。

这些猜测,如同一颗颗定时炸弹,随时可能引爆。一旦真相曝光,整个美国政坛都将面临一场巨大的风暴。

民主的“遮羞布”:信任危机爆发?

一直以来,美国都以“民主灯塔”自居,标榜着三权分立、一人一票的制度优越性。但签名门事件,却撕开了美国民主的“遮羞布”,暴露出政治决策过程中的不透明和随意。

当总统的签名都可以被轻易“代签”,所谓的民主决策,又有多少是真正代表了人民的意志?如果连国家元首都无法自主行使权力,那人民的权利又如何保障?

民众的信任,是民主制度的基石。而如今,美国民众对政府的信任已经降至冰点。他们感到被欺骗,被利用,成为了政治大佬手中的棋子。

这起签名丑闻,就像一根导火索,点燃了民众心中积蓄已久的怒火和不满。他们开始质疑,美式民主是否已经变质,这个曾经被视为榜样的国家,是否还值得信任?

总检察长的“怒吼”:一场政治地震?

在这场风暴中,密苏里州总检察长安德鲁·贝利率先发难,强烈要求美国司法部进行全面调查。他的怒吼,代表了民众的呼声,也预示着一场前所未有的“政治地震”即将到来。

如果调查结果证实指控属实,那么每一项以拜登名义发布的行政命令、赦免和官方行动,都可能在宪法层面被判无效。这将意味着,拜登政府此前实施的政策和决策,都需要被重新审查,甚至可能被推翻。

这场签名风波,不仅仅是拜登总统个人签名的问题,它反映了美国民主制度中存在的深层次问题。它考验着美国的法律体系,也考验着民众对政府的信任。

未来的“变数”:谁能拨乱反正?

签名门事件的走向,充满了变数。调查能否公正进行?真相能否浮出水面?美国民众能否重拾对民主制度的信心?这些问题,都将在未来的日子里得到解答。

但可以肯定的是,这起事件将对美国政坛产生深远的影响。它将促使美国社会重新审视自己的民主制度,思考如何才能真正实现人民当家作主。

签名门事件,不仅仅是美国的一场危机,也是对全球民主的一次警醒。它提醒我们,民主制度并非完美无缺,需要不断完善和维护。只有真正尊重民意,才能避免重蹈覆辙,让民主之光照亮未来。

不是说过就是条狗都可以当美国总统吗?

普京!