“连大米都能造假,还有什么能放心吃?”

近日,官媒曝光多起“毒大米”案件,从发霉米抛光翻新,到工业原料掺入塑料颗粒,不法商家为牟利竟将人命当儿戏。

这些“科技米”不仅骗走老百姓的血汗钱,更埋下慢性中毒的隐患——吃进肚子的可能不是粮食,而是致癌物和塑料渣。

餐桌上的“定时炸弹”:毒大米花样百出

餐桌上的“定时炸弹”:毒大米花样百出 大米本是千家万户的主粮,如今却成了黑心商家的“摇钱树”。

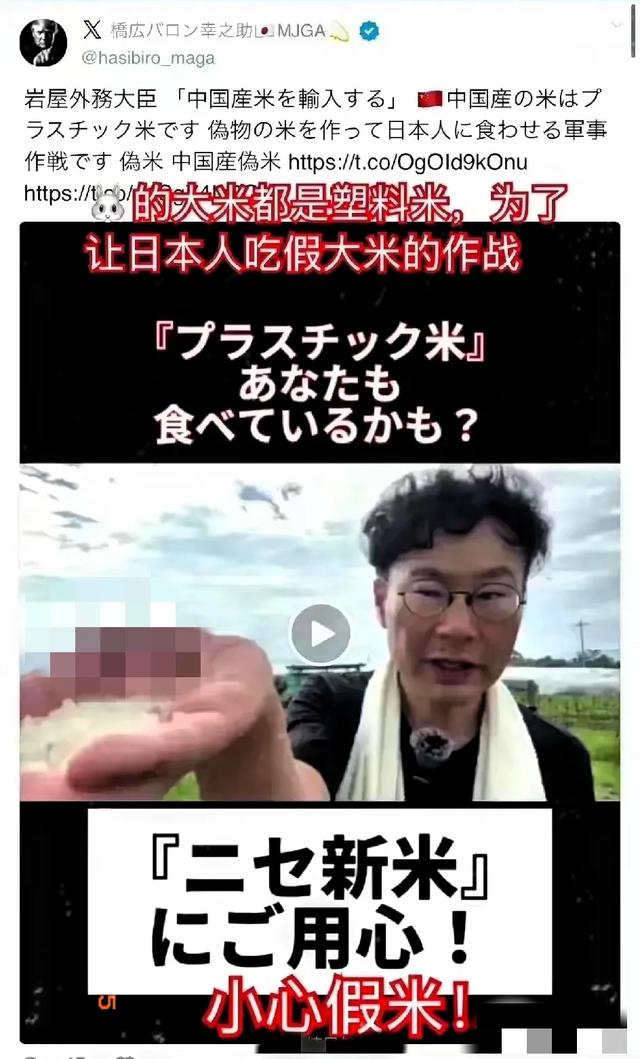

有的用陈年霉米“洗白”充新米,表面光鲜内里早已滋生黄曲霉素(1级致癌物);更有甚者,竟将碎米渣混合工业淀粉、增稠剂,压模制成“塑料米”,煮不烂嚼不碎,吃多可能堵塞肠道。

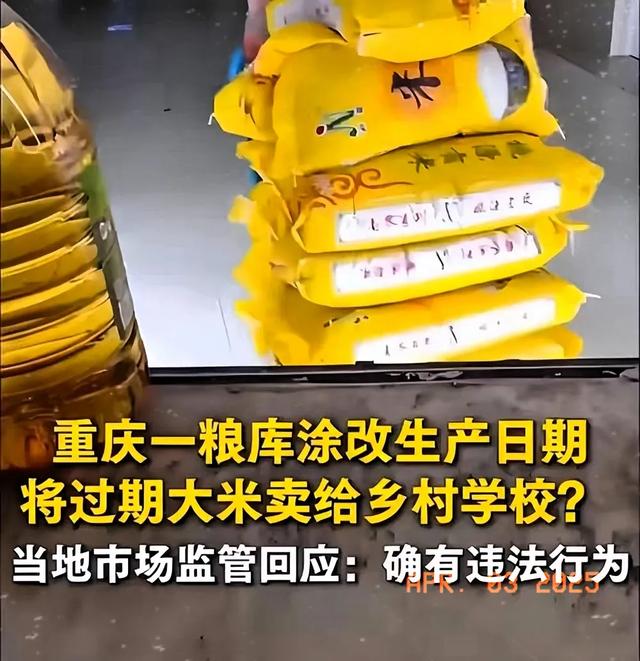

重庆某粮企甚至将350吨过期霉米重新贴标,流入学校和商超,最终导致数百万元赔偿。

如何一眼识破问题米?专家支招:

1. 看颜色摸手感:优质米呈乳白半透明,表面干燥无油光。若米粒发黄、油腻甚至反光刺眼,可能是抛光打蜡的翻新米。

2. 闻气味测油斑:抓一把米用热水浸泡,若浮出油花或散发刺鼻异味,极可能掺了矿物油或香精。

3. 嚼硬度查碎粒:新鲜米硬度高、碎粒少,若一咬就碎且无米香,可能是陈化劣质米。

监管重拳出击,但治标更需治本

监管重拳出击,但治标更需治本 面对乱象,监管部门已展开行动。广东阳江某企业引入“大米CT”技术,用千分之一的精度检测重金属,从源头拦截镉超标粮;四川达州近期查处多起案件,封存1564公斤过期翻新米,罚款超7万元。

利益链条难斩断——浙江王某仿冒五常大米包装,年赚500万,足见暴利驱动下,黑产仍伺机而动。

老百姓如何自保?记住这三条底线

老百姓如何自保?记住这三条底线 1. 慎买散装米:长期暴露易污染,优选真空包装且标有“GB1354”国标的产品。

2. 拒绝“三无促销”:低价米可能是翻新货,认准生产日期和厂家信息。

3. 维权不留情:发现异味、异物立即举报,留存票据作证据。

食品安全不能只靠“事后救火”

食品安全不能只靠“事后救火” 每一次毒大米曝光,都在透支公众信任。企业若只顾利润无视道德,再严的监管也难防“猫鼠游戏”。

正如日本“痛痛病”的教训——镉污染大米导致骨骼软化、肾衰竭,代价惨痛。

我们需要的不仅是查罚,更是从土壤检测到流通追溯的全链条透明。

如果你花高价买的“五常大米”竟是塑料仿冒品,会选择沉默还是较真到底?评论区说说你的态度!