1945年8月的太行山,一队风尘仆仆的延安干部正在涉县等待分配。

梳着齐耳短发的延安才女张乃一扶了扶破损的眼镜,全然不知自己即将踏入一场精心设计的“眼镜局”……

这位立誓“不驱日寇不嫁人”的32岁女八路,竟在20天内被年长9岁的参谋长李达攻破心防。

“马奇诺防线”的由来:知识女性的革命坚守

1938年的延安窑洞里,25岁的张乃一面对追求者直言:“等把日本人打跑了再谈婚事!”这位开封女中的高材生,曾因父亲吸食鸦片家道中落,在辍学危机中写下泣血家书:“不读书终成弱肉”,最终感动兄长重返校园。

在中央党校,她将《妇女与社会》的进步思想融入实践:带领妇女识字班时发明“沙盘练字法”,用树枝在黄土地上教农妇认字;组织合作社时设计“记账符号”,让文盲社员也能看懂收支。追求者们送来的情书,被她叠成纸飞机送给保育院的孩子们当玩具。

参谋长的“眼镜计谋”:战地邂逅的精心设计

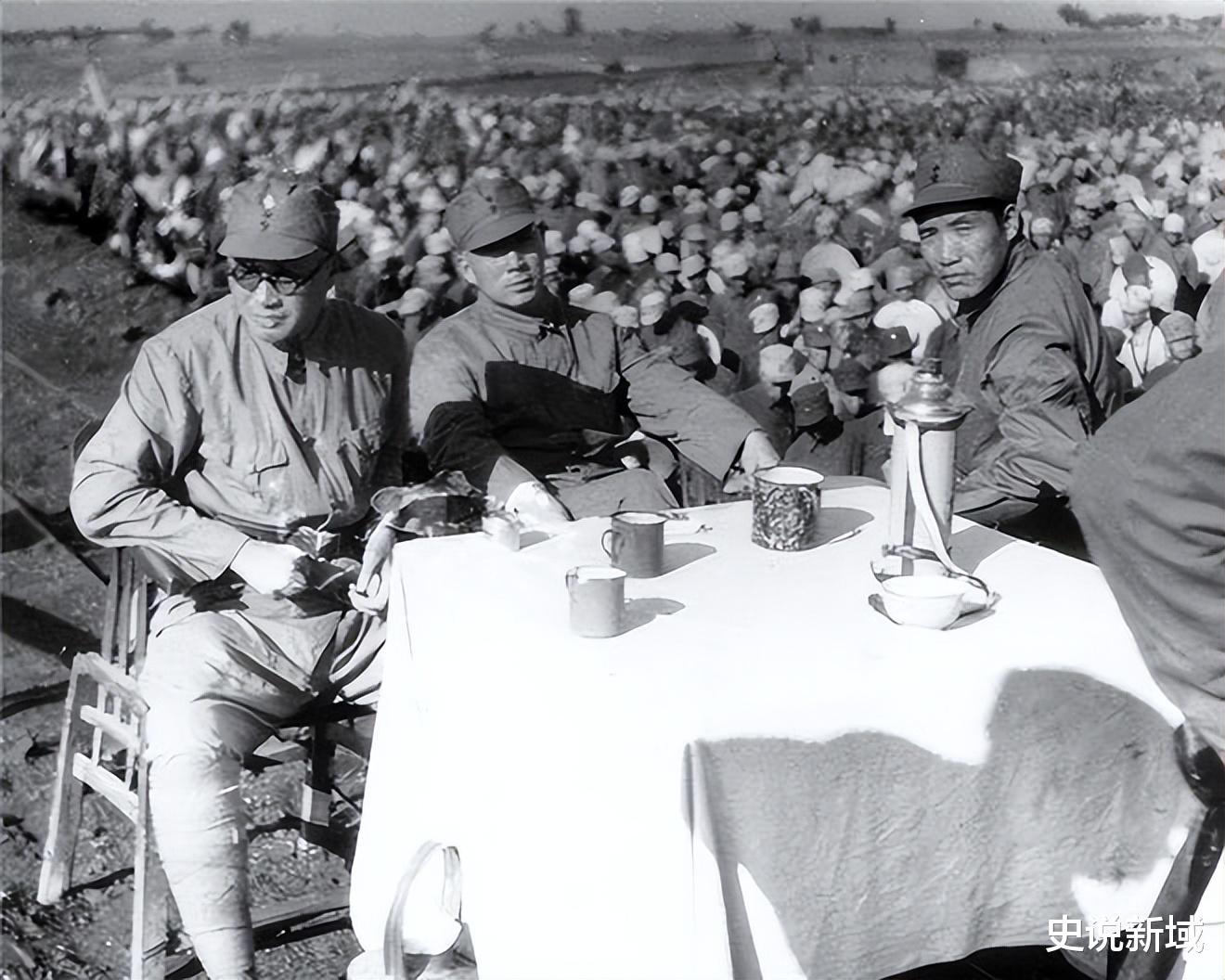

1945年秋,太行军区司令部上演戏剧性一幕:戴着裂痕眼镜的张乃一被“护送”至李达面前,原以为是来配眼镜,却不知这是老战友李雪峰策划的相亲局。邓小平亲自下场打掩护:“工作安排由李达同志负责”,将两人“拴”在了同一屋檐下。

李达的追求充满军人特色:每日晚饭后准时出现在张乃一门前,不谈风月只聊战事。讲台儿庄战役时,他掏出贴身珍藏的弹壳:“这是救下友军师长时崩进腿里的”;说百团大战时,他展开泛黄地图:“这处标记是老乡冒死送来的情报”。张乃一后来回忆:“他不是在炫耀战功,而是在分享生命。”

20天攻防战:铁汉柔情的破防时刻

第17天傍晚,李达终于亮出底牌。他指着司令部院中老槐树说:“这树被鬼子炮弹削去半边,第二年又抽新芽。你看,弹痕和嫩枝挨得多近。”接着话锋一转:“我这半辈子都在打仗,现在想找个人,既能看懂我的伤疤,也能陪我看新芽。”

这番表白让张乃一惊觉:眼前这位带着两个孩子的离婚男人,竟与她藏书中的理想伴侣惊人吻合——既要有“军人的胆魄”,又要有“文人的细腻”。次日清晨,也就是他俩认识的第18天,张乃一主动敲开李达房门:“我32岁,你41岁,我们都别耽误了,结婚吧!”

战地婚礼:两包花生证婚的传奇

1945年12月14日的婚礼简单得令人心酸:新房是司令部腾出的杂物间,婚宴只有两包炒花生。邓小平主婚时调侃:“李达同志用兵神速,20天拿下别人20年攻不下的阵地。”刘伯承送来特殊贺礼——从日军手里缴获的眼镜片:“这回可别再摔了,咱们根据地配不了洋镜片。”

婚后第二天,张乃一就接管了司令部机要室。她发明的“三色分类法”让文件处理效率提升三倍,被推广至全军。李达前线指挥时,她总在电报末尾加句暗语:“家中槐树又抽新枝”——那是他俩约定的平安信号。

风雨同舟48载:将军遗愿与未竟书稿

1993年李达弥留之际,颤抖着指向书柜。张乃一取出那枚台儿庄的弹壳,将军含笑而逝。80岁的她擦干眼泪,戴上老花镜继续编纂《李达军事文选》,在序言中写道:“他不是战神,只是个把半生写成战术教案的教书匠。”

抽屉深处藏着婚礼那天的花生壳,夹在1938年版《妇女与社会》的书页间。泛黄的扉页上有行小字:“真正的平等,是共同站在弹痕与春芽之间。”

【参考资料】:

《李达军事文选》(解放军出版社)《晋冀鲁豫军区战史》(山西人民出版社)《太行革命根据地妇女运动史》(河北教育出版社)《开国将军的婚姻档案》(中央文献出版社)《从开封女中到延安》(河南地方志办公室编)