“不烧,不烧,都懂你的。”

1972年,周总理除了主持中央日常工作,还接待了多位外国领导人的访问。

尽管日程表上的行程密密麻麻,但当接到何香凝女士住院的消息时,他依然毫不犹豫地抽出宝贵的时间,亲自前往探望。

1972年8月末,何香凝女士在弥留之际,眼含热泪的恳请周总理不要将其火化。

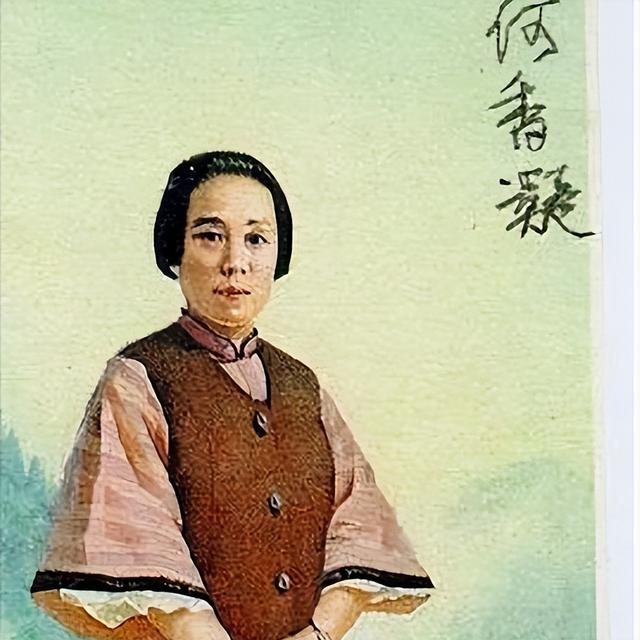

那么,何香凝这个名字背后承载着怎样的故事?她为何能够赢得周的如此重视和尊敬?

香港富商小姐何香凝何香凝是香港茶商之女,她出生时,父亲已经积累了一定的财富并跻身于香港上流社会,但何香凝的少年时期过得并不顺遂。

在明清时期,对女子来说十分痛苦,社会各阶层都十分普遍的一种习俗-缠足,在当时不论贫富贵贱的女子,只有缠足后才能找个好对象。

何香凝到岁数后,她的母亲便安排人给她缠足。

但何香凝自出生起就被父母娇养着,而且怕疼是人的天性,自然忍受不了这种疼痛,便一直哭闹不止。

在母亲的强烈要求下,她只能当着母亲的面做出假意顺从的样子,私下里却偷偷地将裹脚布剪断。

何香凝的父亲原本出生于农家,全凭自己的本事将家里的生意经营起来的,思想自然没有那么顽固。

再加上他在香港也会接触到外国人,对于缠足倒也不是特别推崇。

所以,在女儿闹了一段时间后,便拍板放弃了给女儿裹脚。

何家夫妻放弃给女儿缠足,但也希望她长大以后能顺利找个好婆家,便想在其他方面补足,如此一来,何香凝也就拥有了另外一个机会:读书。

自此,在书本中见过一番新天地的何香凝明白了一个道理:面对不公和束缚,自己是可以通过有策略的抗争去争取自由和平等。

先婚后爱的革命夫妻何香凝与廖仲恺的婚姻,仿佛是天意之作,其中蕴含着几分奇妙的缘分。

何香凝自幼未缠足,这在那个时代是一种难得的自由与独立,然而,正是这种不同,使得她在婚姻的选择上就有些高不成,低不就。

廖仲恺出生于美国,后因为父亲病逝,只能随着母亲投奔香港的叔父。

他叔父廖志岗虽然是清政府招商局总办,但当时廖仲恺毕还在读书,没有自己的事业,加之廖仲恺在美国接受的教育与国内传统观念有所差异,他的婚事也因此变得颇为棘手。

到了年纪需要找对象的年轻人,各家人心中也都有数,有心人便开始暗中撮合这两位在婚姻之路上各自踌躇的年轻人。

廖家与何家的大家长,同样心照不宣,都对这门亲事抱有期待。

于是,在众人的暗中推动下,廖仲恺与何香凝的婚礼就这样举行了。

结婚第二年,廖仲恺完成了自己的学业,当时他面临两个选择,一是找工作,二是和同学一样出国读书。

廖仲恺本人其实更想继续读书,当时戊戌变法失败,出洋留学的风气盛行,廖仲恺又在国外长大。

他心里知道,在皇仁书院学的东西有限,如果想以后有所作为,那继续学习还是很有必要的。

彼时的廖仲恺和何香凝新婚燕尔,廖仲恺便将自己的苦恼说给何香凝听。

何香凝也不是目光短浅的人,她不仅支持丈夫出国留学,还准备和丈夫一起去学习。

夫妻两人的想法遭到了家里人的反对,比如廖仲恺的嫂嫂和何香凝的娘家人就坚决反对他们出国读书。

不过,廖仲恺和何香凝都是意志坚定之人,何香凝毅然变卖了自己的嫁妆,先将廖仲恺送出国,等他在那边稳定下来后,自己也去了日本与廖仲恺一起开始了留学生活。

在日本,廖仲恺和何香凝结识了孙中山,并深受其革命思想的影响,他们一起加入了同盟会,夫妻两都成为同盟会的活跃分子。

渐渐的,廖仲恺和何香凝的家都变成了同盟会的活动据点,男主外女主内。

廖仲恺在外为了革命而奔走,何香凝除了照顾家里还开始担起了同盟会有关的联络和勤务工作。

辛亥革命爆发后,何香凝与廖仲恺一同回国。

此后,他们一直并肩作战,无论是在孙中山领导的同盟会时期,还是在后来的国民党内部斗争中,两人始终坚定地站在革命阵营。

廖仲恺在国民党内担任重要职务,积极推动国共合作,而何香凝则在妇女运动和革命宣传方面发挥了重要作用。

廖仲恺一直是孙中山的亲密助手,他在辛亥革命后担任广东都督总参议,支持孙中山推翻袁世凯的二次革命,即使在孙中山亡命日本期间,他也没有放弃革命。

1925年,孙中山逝世后,国民党内部出现了严重的权力斗争,当时,廖仲恺已经成为国民党左派的代表人物,因多种因素综合作用,廖仲恺成为别人的眼中钉。

1925年秋,廖仲恺在参加会议时遭到暴徒的袭击,身中多枪,在送往医院的途中不治身亡。

廖仲恺去世后,何香凝虽悲痛欲绝,但她还有孩子,也还有自己的革命事业,只能在短时间内振作起来。

之后,蒋介石最终在斗争中取得胜利,并开始北伐,为支持北伐,何香凝成立了国民党红十字会,并组织劳动阶级妇女前往武汉支援前线。

然而,这批妇女中的很多人在后来的大肃清中被杀,这一事件,使何香凝认识到了国民党内部的复杂和政治斗争的残酷性。

想清楚之后,她便带着孩子移居香港和新加坡,有意的远离了这种党派政治。

抗日战争爆发后,何香凝返回上海,为了给抗日筹款,她捐出自己的收藏和全部画作,还联系了当地富商和爱国人士,创办“国民伤兵医院”,鼓励前线将士杀敌。

同时,她还发动妇女参加革命,组织抗日救亡运动,并带头为前线将士们缝制棉衣,发表文章呼吁香港各界同胞以实际行动支持前线抗战将士。

何香凝晚年和遗愿建国后,何香凝曾担任多个职务,为国家的政治、文化和社会事业做出了卓越贡献。

何香凝晚年的生活相对平静,当时,她从政治生涯中腾出更多时间,开始从事自己喜欢的艺术创作。

1972年,何香凝因肺炎再次入院,生命垂危。

周恩来总理得知消息后,前往医院探望,这时何香凝已经94岁高龄。

在病床前,何香凝没有请求周总理照拂自己的家族和子弟,反而提了一个在当时看来,有一点不合时宜的请求。

原来,在1956年,我国就开始推行火葬的倡议,毛主席、周恩来等老一辈党和国家高级干部同意并参加了这个活动。

然而,何香凝毕竟出生于封建年代,她虽然一辈子参加革命,但对于自己的身后事,还是想入土为安。

所以,见到周总理后,她便提出了自己不想火葬,而是希望土葬的遗愿。

周总理理解何香凝的想法,所以,含泪同意了何香凝的请求。

结束语

何香凝逝世后,她的遗体按照传统的土葬方式北京各界人士为她举行了隆重的追悼会。与廖仲恺葬到了一起,

参考资料:范红霞:何香凝与中国妇女运动.中国国民党革命委员会中央委员会 [引用日期2015-01-16]

何香凝.中华人民共和国中央人民政府 [引用日期2015-01-16]

何香凝.艺术中国网 [引用日期2020-06-3]

盘点民革八大党史教育基地.人民政协网

生则同衾 死则同穴何香凝逝后与廖仲恺合葬于中山陵.河南商报-河南报业网 [引用日期2015-01-29]

先生千古