1950年12月12号那天,中南局的大领导之一,也是广西省委临时掌舵的陶铸,办公室里电话突然响得挺急。陶铸一把抓起话筒,那头传来了华南军区司令员叶剑英那亲切又熟悉的声音。

今儿个叶剑英有点不对劲,平时脾气挺好的他,居然发火了,真是少见。

“陶书记,这是咋回事啊?有人拿着中南局的正式文件,把莫雄给带走了,他可是我亲自挑的干部呢!”

“这事儿真的吗?我得赶紧查查看!”陶铸连忙回应道。

“得赶紧救人,主席可是让我照顾好他,万一有个啥闪失,我咋跟主席交代啊!”叶剑英又强调道。

【莫雄是谁?为何被抓?他的被抓跟毛主席有何关联?】

要回答这些问题,关键就在于这两个人。

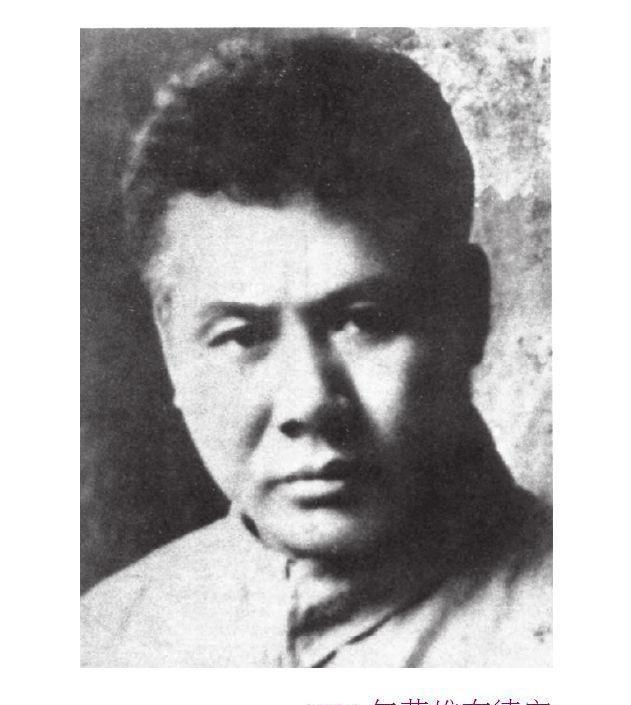

有这么个人,叫杨永泰,他过去可是蒋介石身边最得力的谋士,大伙儿都叫他“现代诸葛”。

杨永泰,1880年在广东茂名的一个文化家庭出生,是北京政法专业学校的一名优秀毕业生。他打小心里就憋着股劲儿,梦想着能治理国家,让自己的名字在历史上留下痕迹。后来,他还真的被委以重任,在1920年左右,他先后做过护法军的财政部长、广东省财政厅的一把手,还当上了广东省的省长。

可这与他心中的抱负差得可不是一星半点,他心心念念的是成为“天子”身边的红人,位居百官之首,一人之下,万人敬仰。

十年光阴匆匆过,他终于圆了梦。到了1931年,蒋介石听说了他的本事,连着三次上门邀请,想让他当军委会的秘书长。他觉得蒋介石特别赏识他,就满心感激地答应了。为了报答这份知遇之恩,杨永泰给蒋介石出了个好主意。这个主意,简单来说,就是两大方面。

一个道理是,“要想抵御外敌,先得把家里稳住”,不然的话,就算外面的威胁没了,自己的地盘也可能保不住,那可就亏大了。就像老话说的,“内不稳,何以御外”,否则外患解除了,自家江山却拱手让人,那可真是不划算啊。

在说打击共产党这事儿时,得守着一条规矩,那就是“军事上花三分力,政治上得使七分劲”。

杨永泰好奇地问蒋介石:“红军咋就这么快壮大起来了,从一点点小火苗变成了大火势?”蒋介石回答道:“还不是因为桂系军阀,加上冯玉祥、阎锡山这些人在那捣乱,给红军腾出了发展空间。”

不对,关键是红军提出了打土豪、分田地的做法,这深得老百姓的心。咱们中国的老百姓,尤其是底层的,日子过得太艰难了,社会上太多不公平的事儿。

蒋介石琢磨了一下,觉得这话挺有道理,就向对方问道:“那咱们接下来该怎么做呢?”

杨永泰提议:“咱们得学学共产党,对那些贪官污吏得严惩不贷,好好整治一下官场风气。还得多帮帮那些穷苦的老百姓,提高他们的日子质量,让贫富差距别那么大。再一个,得确保他们能上得起学,看得起病。”

蒋介石非常赞同这个观点,立马就在苏区周边开始行动起来。

在国民党那糟糕的统治时期,杨永泰想的那些办法,虽说没能全用上,但就算只是实施了一部分,效果也挺明显。苏区地盘小了不少,杨永泰也因此升了官,做了鄂豫皖三省“剿匪”总司令部的秘书长,成了蒋介石身边出谋划策的高手。

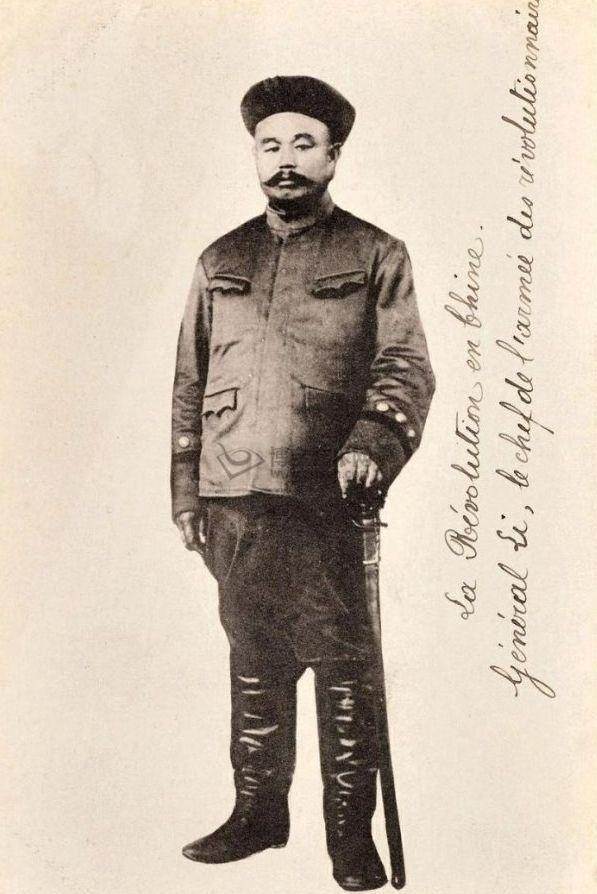

说到莫雄的另一位关联人物,那就是柳维垣了。这家伙是湖北黄陂人,出生于1892年。

柳维垣是从中央警官学校的高级研究班里出来的,他还参与过孙中山领导的辛亥革命。他勤奋研读军事书籍,算是个学术型的人物。但话说回来,理想总是美好,现实却往往不尽人意。他就像一匹千里马,可惜一直没遇上能赏识他的伯乐,总感觉自己一身本事没处使。

到了1934年,四十多岁的柳维垣,还只是黄陂县的一把手。要是换做别人,可能早就满足了,但柳维垣可不这么想,他觉得自己被埋没了,一身本事没处使。虽说心里不情愿,可他既没啥关系网,也不会那套送礼买官的勾当。要是就这么下去,他的后半辈子可能就得平平淡淡地过了。

柳维垣可不这么想,他觉得吧,每个人都有自己的长处,早晚有一天,他能找到机会把自己的本事使出来。

1934年9月,好运总算砸到了柳维垣头上。月底那会儿,他收到了个消息,说蒋介石要在江西庐山的牯岭开最高军事会议,让他也去参加。柳维垣瞅见这通知,心里头那个乐啊,差点儿没蹦跶起来。

这么关键的军事会议,咋会叫上一个县长来参会呢?其实是因为黄陂靠近中央苏区,蒋介石为了剿共,连小人物的意见都不放过,想多听听大家的想法,所以柳维垣也被请去参加了这个高级别的会议。

这一下子,柳维垣的人生轨迹大大转折了,中国即将迎来历史的巨大变动。

柳维垣头一回碰上这么关键的会议,心里砰砰直跳,紧张得要命,连呼吸都小心翼翼,更别提站起来说话了。

不过,他被蒋介石的话给说服了。

大家都知道,咱们那次(说的就是第四次‘围剿’共产党)没打赢,现在聚在一起,主要就是聊聊这次哪儿没做好,还有接下来咱们该咋办。

蒋介石用他那锐利的眼神把会场扫了一圈,接着摆出一副虚心求教的姿态,真诚地讲道:“今天把大伙儿聚到一块儿,就是想听听大家的心里话,有啥好主意尽管说,不管你是领导还是小兵,都可以放开来讲。”

蒋介石讲完话后,在场的国民党高层军官们一个接一个地开了腔。但蒋介石却没心思听,因为他们说的都是老一套,没啥新点子。

蒋介石听着听着,脸色渐渐沉了下来,他紧绷着脸,一句话也没说。

时间一分一秒溜走,大家你一言我一语,却都没讲到关键处。台上的蒋介石渐渐不耐烦了,好几次都想站起来,但最后还是硬生生忍住了。

柳维垣坐在台下,眉头拧得紧紧的,心里嘀咕着:蒋介石身边怎么净是些不中用的家伙,这样能“剿共”成功才怪呢!实在是憋不住了。眼瞅着会议眼看就要收尾,柳维垣一咬牙,壮起胆子,把手高高举起:“让我说两句行不?”

柳维垣缓缓开口,尽力平复内心的波澜,声音低沉而缓慢:“在我看来,那所谓的针对‘赤匪’的第四次作战行动,并非只是执行有误,其根本或许就存在偏差。”此言一出,四周顿时陷入一片惊愕之中,众人无不为他捏紧了拳头,心中暗自嘀咕:这位年轻的县长,莫非是吃了豹子胆不成?要知道,这四次作战的计划可是经过层层审批、精心制定的,你这岂不是在暗指总裁的决策有误吗?

照蒋的行事风格看,柳维垣这小县令,八成得惹上大麻烦。一时间,会场里静悄悄的,气氛都绷紧了。

没想到的是,蒋介石非但没发火,反倒笑着夸道:“不错嘛,小伙子,挺有胆量的,继续说。”

蒋介石的态度给柳维垣吃了颗定心丸,他一下子思路开阔,说话也利索起来,滔滔不绝地分享起自己的见解。

我个人觉得,咱们这回应该试试“步步为营”的打法,就是先在外围建起防御工事,然后每往前推进一步,就在那儿立个堡垒。

而且啊,碉堡得建得密密麻麻的,不管是从上到下,还是从左到右,每个碉堡的火力都能互相配合,交叉着打,确保哪儿都照顾到,没有遗漏的地方……”

蒋介石一听柳维垣的讲话,立马来了劲头,心想这办法或许能行得通。

在场的官员们听了县长的话,都觉得挺有道理,心里头也直嘀咕,这么显而易见的事儿,自己咋就没琢磨出来呢?

但也有人持不同看法:“这办法太蠢了,成本又高,根本没法实施。”

柳维垣详细阐述道:“之所以如此乐观,是因为‘赤匪’的实际控制区域其实并不大,顶多也就方圆几百公里的范围。如果我们行动迅速,一年内完全有可能彻底消灭这股势力,从此除去这块心头大患。”他的话语中透露出坚定的决心,声调也随之升高了几分。

柳维垣讲完话,蒋介石率先站了起来,使劲鼓掌,其他人也被带动,不由自主地跟着拍起手来。

按照柳维垣的想法,蒋介石身边的一位得力干将,也是保定军校的优秀毕业生陈诚,立马动手规划起了详细的战斗策略。

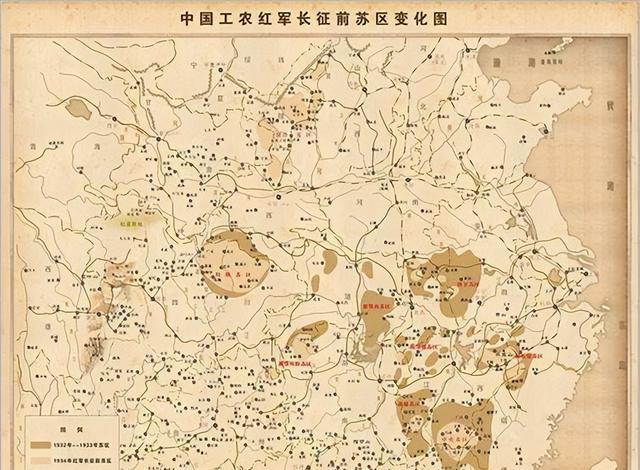

过了两天,会议又开始了,陈诚对着满屋子的军政大佬们,念起了他费了好大劲才弄出来的“铁桶方案”:

大家听好了,从今年10月中旬起,咱们要派出150万大军,还有270架战机、200门大炮和上千辆汽车,对那“匪区”来个多路进攻,四面围堵,用这新招儿把他们一网打尽。

战斗一打响,各部队每天得至少往前冲4公里,边走边拉铁丝网,除了大道,哪儿都不放过。陈诚信心满满,一脸狠劲儿地说:“照这么打下去,俩月之内,‘匪军’就得被我们收拾得干干净净,朱毛他们就是想跑也跑不了!”

最让人头疼的是,陈诚硬性规定,每个碉堡之间的距离得控制在100米以内,这样站在碉堡里头,连望远镜都不用,一眼就能瞅个清清楚楚。

陈诚讲完之后,轮到蒋介石来发言。他满脸自信地说:“目前咱们‘剿共’的大事基本上是稳操胜券了,希望大家都能动起来,给党国多立功劳,争取一次性搞定!”

国民党将领们听了之后,一个个都激动得不行,跟打了兴奋剂似的。他们搓着手,心里直痒痒,就盼着能赶紧上战场大展身手。

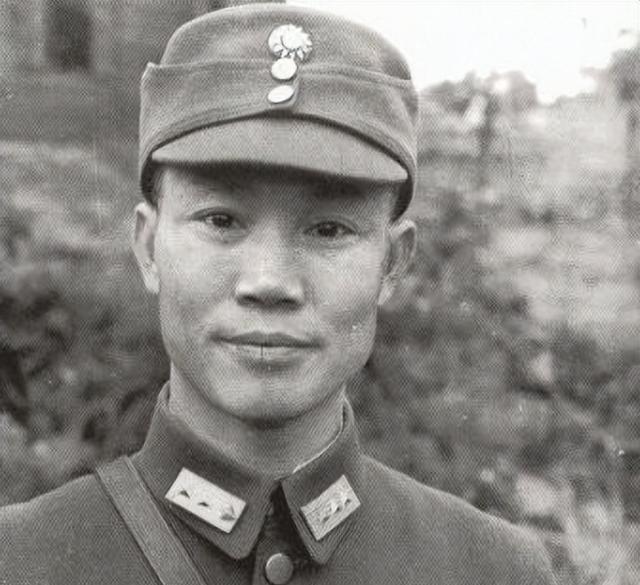

有个军官特别显眼,听完陈诚的讲话,他猛地吸了口凉气。虽然他也跟着大家使劲拍手,但眉头一直皱着,脸色凝重,心里头像是被什么紧紧揪住了。

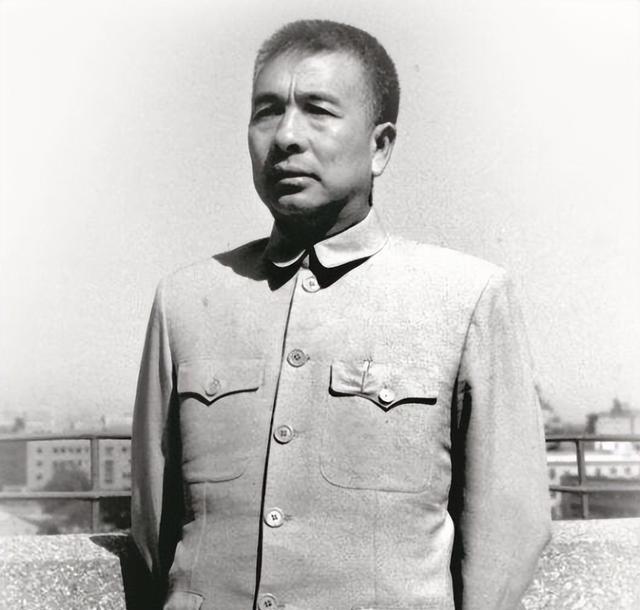

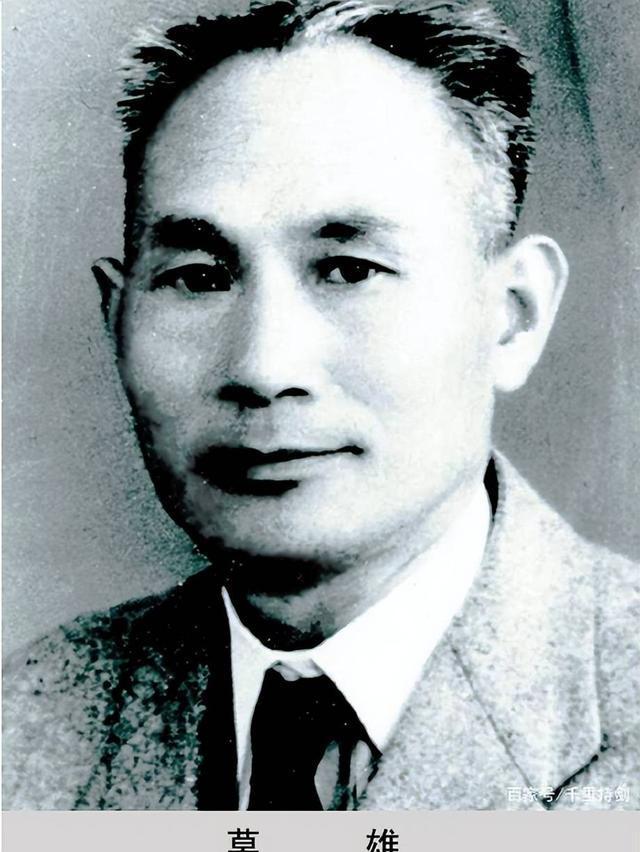

这家伙,就是国民党在赣北地区的第四行署的专员,还兼着保安司令的职位,名叫莫雄。

莫雄,老家在广东英德,1891年出生。他以前上过讲武堂,军事上相当有本事。他还是同盟会的一员,从黄花岗起义开始,一路参与打破护国讨袁,再到东征、北伐,哪场战斗都没落下,算得上是国民党的老前辈了。

而且,蒋介石还曾被他救过一命呢。

1922年6月份,粤军的老大陈炯明,瞅准孙中山跑去广西打桂系军阀的时机,就在广州搞起了叛乱,直接跟孙中山对着干。

蒋介石是孙中山身边的重要将领,那时候他是大本营的参军,还兼任粤军第二军的总参谋长,就在大本营里待着。

陈一指挥,上万叛军就直奔大本营而来,蒋介石急得团团转,手里头算上文职人员也才千把人。实在没办法,他赶紧给在桂林大本营的孙中山发电报求救。孙中山一听,立刻派了自己的警卫莫雄前去帮忙解围。

莫雄丝毫不敢拖延,赶紧给滇军的杨希闵和桂军的刘震寰打电话,让他们赶紧派兵来帮忙。他自己呢,带着两个营的兵力,一路飞奔,冲在最前头,硬是把被蒋介石叛军重重包围的蒋介石给救了出来。蒋介石对此感激不尽,两人从此成了过命的交情。

那时候的小蒋,一身都是正气凛然,动不动就提“革命”,满嘴都是“爱国”,这让莫雄特别佩服。蒋介石比莫雄年长四岁,所以莫雄就直接叫他大哥。

但到了1925年,蒋介石的真面目就显露出来了。

廖仲恺这位国民财政的头头儿被暗杀后,蒋介石就开始装模作样查案,其实他是想把脏水往自己老上司、粤军一把手许崇智身上泼,硬是把许崇智给挤兑下台了。这么一来,蒋介石在国民党里可是跃居到了数一数二的位置。他这用完人就扔,权谋玩得一套一套的,手段之狠,让莫雄心里头那个凉啊。

莫雄,这位曾是粤军第四军第十一师的中将师长,觉得志不同道不合,心里挺不是滋味,干脆就辞去了军中的职务,跑到澳门去过悠闲日子了。

1927年那会儿,蒋介石搞了个“四一二”的大变动,这事儿让莫雄彻底看清了他的庐山真面目。

1929年10月份,蒋桂大战打响,原本担任讨桂军右翼头一路大军头头的张发奎,突然间调转枪口跟蒋介石干上了,莫雄也跟着站到了蒋介石的对立面,两人因此彻底闹掰。

张发奎这人挺狡猾,但跟后起之秀蒋介石比起来,还是嫩了点。蒋介石很有一套,他拉拢了广东的另一位大佬陈济棠,联手把张发奎打得毫无招架之力,只能到处躲闪。

张发奎跟蒋介石对着干没成功后,莫雄就去了上海。在那里,他碰巧遇到了以前的部下,原来的11师政治部主任刘哑佛。这次相遇,让他的生活走上了新的道路。

刘哑佛,老家在江西南昌,1893年在那儿出生。他是个老党员了,1925年悄悄入了党。你们知道吗?鲁迅先生写过一篇《记念刘和珍君》,里面那位烈士刘和珍,正是他的亲妹妹。

在广东军队那会儿,刘哑佛的身份是藏着掖着的,莫雄那时候是亲近蒋介石的,压根儿不知道刘哑佛是个共产党员。

现在的莫雄站到了反对蒋介石的一边,随后,刘哑佛也大大方方亮出了自己的真实身份。

莫雄因为打心底里佩服刘哑佛,也渐渐对共产党有了好感。通过刘哑佛的介绍,他认识了不少中共的地下党员,其中就有在中央特科工作的项与年。

项与年了解到莫雄有着广泛的人脉关系后,就打算让他为我们党出一份力。

莫雄以前有过想加入共产党的念头,但周恩来觉得,就算他不是党员,也能为党出力。所以,莫雄就成了个没入党的中共秘密工作者。

想给共产党送情报,那就得在国民党里混个高官当当。可莫雄这家伙,早就不在军界露面了,他咋能再混进去呢?

琢磨来琢磨去,他脑海中浮现出广东老乡薛岳的身影。

薛岳年纪比莫雄小五岁,他是蒋介石身边的一位得力助手。一开始,他也是从粤军里一步步历练出来的。对于上司莫雄,薛岳既了解又尊敬。

1933年的时候,薛岳已经坐上了北路军第六路军总指挥的位置,掌管着赣南那边的事儿。一瞅见莫雄来了,薛岳心里头那个高兴啊,二话不说就让他做了自己的得力助手。

没多久,莫雄在南昌碰巧又撞见了杨永泰。杨永泰也是地道的广东佬,以前还给孙中山当过财政厅的一把手,和莫雄那是老相识了。有了杨永泰的极力推荐,莫雄就被提拔为赣北第四行署的专员,还兼着“剿共”保安司令的职位。

莫雄以前确实跟蒋介石有过不对付,但因为他曾经救过蒋介石的命,所以蒋介石没往心里去之前的恩怨,还是大方地给了他一个任命书。

蒋介石压根儿没料到,他这一任命,却让“剿共”大业差点儿毁于一旦,最终还导致了国民党政权的丢失。

聊聊莫雄吧,当他得知陈诚那狠毒的计划,心里打定主意要把文件偷出去,不能让蒋介石的诡计得逞。

但“铁桶计划”可不是简单的一张纸,它其实是一大摞文件,加起来得有好几十万字呢。这里面不光讲了战略战术,还详细列出了各部队的排列顺序,以及各个地方兵力是怎么安排的。更厉害的是,连什么时候进攻、从哪条路进攻,还有作战的各种图表都一应俱全。

有人就问了,咱直接把计划的大概跟中央军委说一声,然后动手搞战略转移,不就行了吗?

要是就这么点事儿,军委肯定不会信,更不可能光听几句话就决定战略转移。再说了,要转移也得找个敌人兵力少的地方走。中央军委的领导们,得看了整个计划,才会下决心转移,还得根据敌人的兵力怎么安排,来定转移的路线。

牯岭的军事会议一完事儿,莫雄就赶紧回到了司令部,他把那套详细的“铁桶计划”文件,交给了刘哑佛。这时候啊,刘哑佛就在莫雄身边,莫雄给他安排了个差事,做赣北第四行署的专署主任秘书。

刘哑佛扭头就走,把手里的文件递给了项与年,他现在已经是江西省第四保安司令部的机要秘书,还是个地下党员。刘哑佛一脸严肃,跟项与年低声说了句:“这文件太重要了,就算搭上命,也得给送到瑞金去。”

项与年揣着文件,开着车一路往瑞金奔。他挂着司令部的名头,路上畅行无阻。可快到苏区那会儿,就不能再这么招摇了,不然哨卡那关肯定过不去。

项与年一咬牙,果断地抄起块石头,把自己的4颗门牙给砸了。没多久,他的脸就肿得跟个馒头似的,看着怪吓人的。

谁会想到这样一个人能成事?大家都当他是个傻瓜、疯子呢。结果,情报就这么顺顺利利地被带到了苏区。

那年5月份,李德就有了个想法,说“咱们的主力部队得准备冲出封锁线”。中共中央还把这个打算上报给了共产国际,想让他们点头。后来,博古、李德和周恩来三人组成了军委的“三人小组”,开始忙活着转移前的各种准备事项。

8月的时候,中央政治局常委会做了个决定,打算在10月底,最晚不超过11月初,想办法突围出去。

以前,我们党从别的途径得知消息,敌人打算在11月初对苏区发起大规模进攻。但出乎意料的是,蒋介石突然把计划提前了,党中央这边完全没料到。所以,中央军委立马决定,赶紧转移。

这会儿,蒋介石的那个计划还没动手呢。你想啊,要是稍微晚一点点,敌人就打过来了,那咱们可就完蛋了,想想都让人后怕,对吧?

因此,说莫雄对9万中央红军有救命之恩,真的一点也不为过。那一刻,毛主席深深记住了莫雄这个名字,心里一直惦记着他,还多次叮嘱在广东工作的叶剑英,务必找到莫雄,好好对待他。

【那么,新中国成立之后,莫雄在哪里?】

说起来,莫雄长期以来一直在给我党送情报,这事儿让薛岳起了疑心。薛岳一咬牙,打算把莫雄给解决了。好在莫雄提前听到了风声,二话不说,当晚就跑到香港躲了起来。

1949年10月,广州一解放,叶剑英费了好大劲,终于知道了他在哪儿,立马就派人带着他亲手写的信,去香港把他接了回来。过了一个月左右,叶剑英还让他当上了北江治安委员会主任。

莫雄老家的亲人对他那段了不起的往事一无所知,他们只知道他曾是国民党少将,还被认为是反革命,于是,家里就派人去北江想把他抓回来。

中央中南局的一些领导,当时并不清楚具体情况,就同意了他们的行动。时间回到1950年12月的一天中午,在广东英德县的体育场上,人们正聚集在一起开公审大会。会上大声宣布:“莫雄犯下重罪,判他死刑,马上就要执行!”

莫雄那个犯人,摇了摇头,啥也没说。他一点都没想为自己开脱,表现得特别冷静。

长做了个手势,几个警察就带着莫雄往刑场那边走。

就在这时候,一辆小车嗖的一下开了过来,从上面跳下个干部,冲着要执行的人大喊:“别动手了,停下!”一打听才知道,是陶铸派人来了。

之后,莫雄担任过广东省参事室的副主任,还有省政协副主席这些职位。

1980年,莫雄老人离世,走完了他89年的传奇人生。他的名字和事迹,会被历史牢牢铭记。这位曾经默默无闻的英雄,当年可是拯救了革命,还救了差不多9万红军战士的命呢。