1962年,中印边境局势紧张,印度咄咄逼人,步步紧逼,而中国政府一直以和平谈判为主,不愿轻易动武。

可局势已到不可容忍的地步,毛主席、周总理召集众将商议对策,没想到众位将领的意见却出现了分歧。

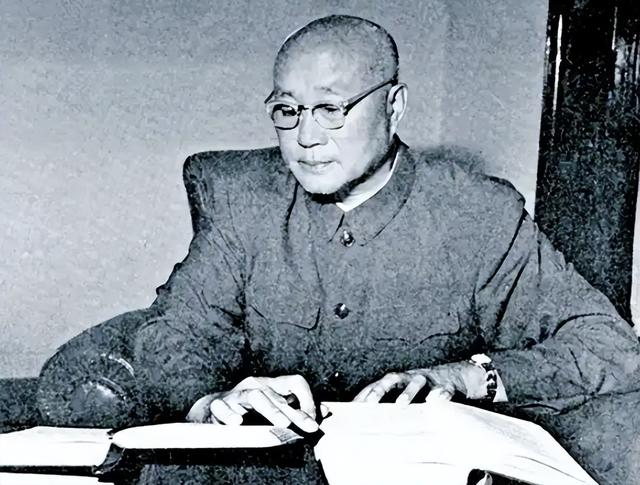

这时,一位年近古稀的元帅站了出来,以一句话震慑全场,他就是中国“军神”刘伯承。

他的出现,不光为这场战争奠定了基调,一句告诫手下的话,更是影响至今,他究竟说了什么?

军神再出山

军神再出山1962年,中印之间的紧张局势愈演愈烈,印军不断挑衅,而中国政府在长时间的隐忍后,终于决定采取行动。

中央军委的会议室内,众将齐聚,讨论对印自卫反击战的方案,而此时,刘伯承元帅的出现,让不少年轻将领激动万分。

会议上,西藏军区司令张国华正慷慨陈词,他坚定地表示,对印作战不仅可行,而且必须展开,他的语气里透着军人的果敢,也带着几分冲劲。

其他将领则有些迟疑,毕竟高原作战环境极端恶劣,而印度方面的军事援助也让他们有所顾虑。

正当众位将领争论不休时,端坐于首席的毛主席缓缓开口:

“这场仗,我们能不能打得赢?”

他的话音未落,坐在会议桌前的一位将领率先站起身,声音洪亮而坚定:

“主席,我们一定能赢!”

发言的正是张国华,他出身军旅,骁勇善战,曾率部解放西藏,是一员威名赫赫的虎将,此刻,他挺直腰杆,神情坚定,毫不犹豫地给出了自己的回答。

“主席请放心,我们已经做了充足的准备,印军虽有美苏支持,但终究不堪一击!只要中央下令,我们必定一战功成!” 张国华的语气斩钉截铁,仿佛这场战役的胜利已是囊中之物。

毛主席微微点头,嘴角带着一丝意味深长的微笑,他看向张国华的眼神里,既有欣慰,也带着几分思索。

他了解张国华的性格,知道他胆识过人,但对于战争而言,仅有勇气是不够的,还需要周密的布局和谨慎的判断。

这时,周总理的目光落在了会议桌一侧的刘伯承身上,这位传奇般的军神沉默不语,自会议开始以来,一直没有发言,周总理微微一笑,语气温和:

“刘帅,你怎么看?”

众人的目光随之转向刘伯承,他缓缓抬头,轻轻地说了一句:

“青藏高原我没去过,不过,有水必有路……”

这短短几个字,让会议室里瞬间安静下来,相比于张国华的豪情万丈,这句话显得平静而含蓄,却透着深远的意味。

刘伯承并未直接回答“能不能打赢”,他关心的不是胜负,而是如何打,如何确保胜利。

他关注的是战场的地形、补给线的铺设、部队的行军路线……在他看来,战争不仅仅是兵锋相见,更是战术与战略的较量。

“有水必有路”——这句话听上去寻常,却是战场上的至理名言。

在高原作战,补给运输极为困难,而水源所在之地,往往就是地势相对较为平缓、适合行军和建立补给线的地方。

刘伯承没有急于表态,而是用最简单的方式提醒众人:这场仗不能只凭勇气,而要从全局出发,考虑每一个细节。

张国华听后,若有所思地点了点头,其他将领也纷纷皱眉沉思,他们开始意识到,高原战场的复杂性远比想象中更棘手。

毛主席望着刘伯承,眼中闪过一丝赞许的神色。他缓缓地笑了,轻轻点头:

“好,有水必有路,看来,刘帅的心里已经有了盘算。”

这场会议之后,中央最终拍板决定对印自卫反击战,而刘伯承的回答,则让所有人对战局的复杂性有了更深刻的认识。

四字告诫

四字告诫决定对印自卫反击后,解放军部队很快部署到西南边境,战前部署会议也迅速召开。

西藏军区作战会议室内,张国华站在地图前,手持指挥棒,语气铿锵有力:

“我们计划围歼印军的第7旅,将其彻底消灭!”

他的眼神中透着一股锋芒,指挥棒落在地图上一处高地:

“这里,我们要给敌人沉痛一击,让他们知道,敢在中国边境生事,是要付出代价的!”

参谋们纷纷点头,有人甚至摩拳擦掌,跃跃欲试,就在整个会议室弥漫着一种必胜的气息时,坐在一旁的刘伯承轻轻放下手中的茶杯,扫视众人,目光沉稳如磐石。

他没有立刻发表意见,而是缓缓走到张国华身旁,望着地图良久,才缓缓开口:

“张国华,你可记得,咱们这次面对的,不是一般的边防部队,而是印度最好的部队?”

张国华怔了一下,立刻立正答道:

“是的,老首长!正因为他们是王牌,我们更要彻底打垮他们,以战止战。”

刘伯承微微颔首,眼神依旧深邃:

“正因为他们是王牌,所以更不能掉以轻心。”

他顿了顿,目光扫过在场的每一位军官,声音沉稳却带着不容置疑的威严:

“传令下去,告诫所有部队——不要轻敌!”

会议室里一时间安静下来。

“不要轻敌?”一位年轻参谋不解地问道,“刘帅,我们的兵力、补给、战术都占优,印军虽然是精锐,但在高原作战,他们的后勤困难,士兵不适应环境,我们的胜算极大……为什么还要特别强调‘不要轻敌’?”

刘伯承目光如炬,缓缓伸出手,在地图上轻轻划了一圈:

“你们知道这是什么吗?”

众人纷纷看去,发现他圈出的正是战役核心区域,一片地势复杂的高原山地,刘伯承缓缓道:

“在这片土地上作战,天气是我们的敌人,地形是我们的敌人,补给线也是我们的敌人,而且,印军的上层指挥虽然不算精明,但他们的部队,尤其是第7旅,并不是毫无战斗力的乌合之众。”

他停顿了一下,继续道:

“想当年,我在抗战时期,率部在敌后作战,面对日军精锐,胜算大时,我们仍然警惕;解放战争时,我们围攻国民党精锐部队,也不敢有丝毫松懈,现在,对印作战,我们同样不能因敌人的失误而轻视他们。”

会议室中的众将纷纷点头,气氛逐渐沉静下来,大家都明白,刘伯承在军中威望极高,他的每一次提醒都不是无的放矢。

“军队如刀,战场如砧。”刘伯承继续说道,“胜负往往只在一念之间,轻敌,意味着低估了敌人的反应能力,意味着可能在关键时刻被对方找到破绽,我们不能犯这个错误。”

他看向张国华,语气郑重:

“你是这次战役的主帅,必须确保所有部队都铭记:不要轻敌!”

张国华眼神一凝,郑重敬礼:

“是!一定传达到每一位战士!”

战场实践1962年10月,对印作战正式打响,解放军在各个战线上迅猛推进,印军节节败退,许多印军士兵甚至丢盔弃甲,纷纷溃逃。

西藏军区司令张国华站在作战地图前,神采奕奕,脸上难掩兴奋之色:

“看来印军不过如此,这一仗比预想的还要顺利。”

会议室里的军官们纷纷点头,胜利的喜悦在空气中弥漫,印度的王牌部队——第7旅,已经被我军分割包围,士兵们丢盔弃甲,不少人甚至主动投降。

甚至前线传来报告,有些印军士兵在撤退途中连枪都扔了,赤手空拳逃命,面对这样的局势,不少人开始议论:

“是不是可以再进一步?直接把印军彻底击溃,让他们长长记性。”

但在一片胜利的欢腾中,坐在会议桌前的刘伯承始终未发一言,他微微皱眉,目光紧锁在地图上,手指沿着印军的撤退路线缓缓移动,仿佛在推演着什么。

他轻声问道:

“敌人撤退得太快了吧?”

众人一愣,随即点头,确实,印军几乎是毫无组织地溃败,甚至没有进行有效的抵抗。

刘伯承继续盯着地图,声音低沉而稳重:

“这不像是王牌部队的正常反应,他们在撤退,但不一定是彻底崩溃,很可能是在重新调整战线,为反攻做准备。”

此言一出,会议室里一片沉寂,过了几秒,张国华眉头微皱,有些不太认同:

“刘帅,印军的补给线被切断,士气已经崩溃,他们还有能力反击吗?”

刘伯承没有立刻回答,而是示意参谋把战报和地形资料拿来,他用放大镜仔细观察地图,良久后,缓缓说道:

“如果我是对方指挥官,在这样的情况下,我会选择先假装败退,拉长敌人的补给线,然后寻找合适的机会反扑。”

“你们看,这里——”他用手指轻轻敲了敲地图,“这里是印军可能的反攻点,如果他们还有余力组织反扑,一定会从这个方向展开攻势。”

“所以,我们的部队不能过分追击,不能被眼前的胜利冲昏头脑。”刘伯承的语气加重,目光环顾在场的每一位指挥官,“必须让部队稳住阵型,确保补给跟上,同时保持战备状态,防止印军突然反扑。”

张国华若有所思地点了点头,立刻下令前线部队加强侦察,同时调整进攻节奏,不再盲目追击,而是稳扎稳打,确保每一步行动都在可控范围内。

果然,仅仅几天后,印军开始集结兵力,试图用“长蛇阵”战术,让部队沿狭长地形前进,企图打穿解放军的防线,形成局部突破,重新夺回阵地。

但他们的这一战术还未实施便已被刘伯承看破,解放军的战术如同一把锋利的手术刀,精准地切开了他们的防线。

敌军的主力被迅速包围,毫无还手之力,最终被彻底歼灭,这一战,彻底奠定了中国军队的胜势。

这场战役,不仅为中国赢得了边境的和平,更让世界看到了中国军队的智慧与战斗力。

而这一切,离不开刘伯承那句看似简单却至关重要的提醒——不要轻敌,稳扎稳打,才能最终取胜。

时至今日,这场战役的经验仍被军事学者广泛研究,而刘伯承的战略眼光,也依旧是中国军队战术思想的重要基石。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!