引言:

十三世纪的中亚大地,一位来自华州郑县的将领正带领着蒙古铁骑横扫西域。他就是郭侃,这位郭子仪的后裔,从一个百户成长为纵横万里的名将。在跟随旭烈兀西征的过程中,他率领火炮部队,从里海南岸一路挺进至地中海东岸,攻陷三百余城,击溃敌军数十万。这位在金庸笔下化身为郭靖的名将,不仅以超凡的军事才能闻名于世,更以其谋略过人、足智多谋而备受赞誉。然而,在南宋灭亡后,这位战功赫赫的名将却以一个小小知州的身份告别人世,其背后究竟有着怎样的故事?

大纲:

一、将门之后,成长于乱世

家世渊源:郭子仪后裔,祖父郭宝玉、父亲郭德海皆为将领

少年时期:被名将史天泽收养培养

初露锋芒:弱冠任百户,大败金军四万兵马

二、率领火炮部队,征战中亚

任"抄马那颜",统领火炮部队

木乃兮之战:破敌五万,陷城百余

攻破巴格达:击溃阿拔斯王朝,攻下三百余城

三、智谋双全,纵横西域

天房之战:识破住石诈降,攻下百余城

富浪之役:以谋略取胜,不战而降

战功累累:频频击破大军,攻城掠地

四、功成身退,黯然落幕

建言献策:上书二十五条,献策朝廷

南征战功:攻克襄阳,平定江南

结局与争议:官至知州身死,战功真实性之争

他是名将郭子仪后裔,郭靖的原型之一,曾横扫中亚攻破数百城

十三世纪的中亚大地,一位来自华州郑县的将领正带领着蒙古铁骑横扫西域。他就是郭侃,这位郭子仪的后裔,从一个百户成长为纵横万里的名将。在跟随旭烈兀西征的过程中,他率领火炮部队,从里海南岸一路挺进至地中海东岸,攻陷三百余城,击溃敌军数十万。这位在金庸笔下化身为郭靖的名将,不仅以超凡的军事才能闻名于世,更以其谋略过人、足智多谋而备受赞誉。然而,在南宋灭亡后,这位战功赫赫的名将却以一个小小知州的身份告别人世,其背后究竟有着怎样的故事?

将门虎子显身手 血战沙场立功名

宋金交替之际,一个叫郭宝玉的将领正带领着他的部队,在战火纷飞的北方战场上浴血奋战。这位金国将领在见识到成吉思汗的铁骑军威后,毅然选择了投诚。

郭宝玉在随同成吉思汗征讨花剌子模的战役中,凭借着出色的军事才能和过人的胆识,一路披荆斩棘,最终被蒙古大汗委以断事官的重任。这一决定不仅改变了郭家的命运,也为日后郭侃的成长奠定了基础。

郭宝玉的儿子郭德海起初选择了隐居山林的生活,远离战场的纷争。但血液里流淌的将门基因终究难以抑制,他最终归顺了蒙古太师木华黎。

郭德海在伐金战役中屡建奇功,用自己的生命谱写了一曲忠勇之歌。他的壮烈牺牲,为年幼的郭侃留下了一笔珍贵的精神财富。

在这样的家庭背景下,郭侃于南宋嘉定十年出生在华州郑县。这片土地曾孕育过无数英雄豪杰,如今又添一位将门虎子。

命运的齿轮总是转动得令人难以预料,年幼的郭侃得到了木华黎部下名将史天泽的青睐。史天泽将郭侃带回家中,亲自对他进行军事技能的传授和品德的培养。

在史天泽的悉心教导下,郭侃展现出过人的军事天赋。他不仅骁勇善战,更具有出色的谋略才能,这些特质为他日后的军旅生涯打下了坚实的基础。

当郭侃刚到弱冠之年,便被任命为百户,开启了他传奇的军旅生涯。史书对他的评价是"鸷勇有谋略",这四个字既道出了他的性格特点,也预示了他日后的不凡成就。

蒙古窝阔台汗四年,金国将领伯撒率军进攻卫州。面对这个严峻的考验,初出茅庐的郭侃带领部队奋勇杀敌,一举击溃了敌方四万兵马。

这场大捷让郭侃的军事才能得到了充分的展现,他很快被授予了总把的职务。不久之后,他又跟随史天泽讨伐河南,凭借出色的表现被擢升为千户,正式成为蒙古军中的重要将领。

火炮开道破敌城 横扫千军出奇谋

蒙古宪宗二年,蒙哥大汗派遣自己的弟弟旭烈兀率军西征。这支浩浩荡荡的大军中,郭侃被委以重任,担任"抄马那颜"一职,统领着蒙古军队中最具威力的火炮部队。

火器在当时已经成为战场上的一支决定性力量,蒙古军队正是凭借着这种新式武器攻城拔寨。郭侃深谙火炮战术,他率领的部队成为旭烈兀军中的一把尖刀。

次年春,蒙古大军抵达今日伊朗北部、里海南岸的木乃兮。这里的守军武装强大,据城死守,一时间竟让蒙古铁骑无功而返。

郭侃临危受命,接手攻城任务。他巧妙地利用火炮远程轰击,配合骑兵突击,打了守军一个措手不及。

这一战,郭侃的部队击溃了五万守军,攻下了一百二十八座城池。这场胜利为蒙古军队打开了通往西亚的大门。

四年后,蒙古大军兵临阿剌汀城下。郭侃再次展现出卓越的军事才能,他指挥军队以火炮为先导,一举击溃了三万敌军。

这次胜利之后,旭烈兀率军向着黑衣大食——阿拔斯王朝的都城巴格达进发。这座享誉世界的文明古都,即将迎来它最为黑暗的时刻。

巴格达之战中,郭侃的火炮部队发挥了关键作用。城墙在猛烈的轰击下逐渐崩塌,守军的抵抗也随之瓦解。

最终的战果令人震惊:七万敌军被击溃,三百余座城池被攻陷。这一战,不仅让郭侃的威名远播,也让阿拔斯王朝就此覆灭。

蒙古军队的火炮威力让西亚诸国闻风丧胆。郭侃的部队所到之处,许多城池甚至不战而降,生怕遭受火炮的无情轰击。

在这片广袤的土地上,郭侃的军事才能得到了充分的施展。他不仅精通火器使用,更善于统筹全局,常常能够在战场上找到致胜的关键。

随着一座座城池的陷落,一支支军队的覆灭,郭侃带领的火炮部队成为了蒙古西征军中最令人闻风丧胆的力量。他们用火与铁写下了那个时代最为壮丽的战争史诗。

凯旋万里终归乡 功成身退知天命

蒙古军队征服西亚后,郭侃随旭烈兀返回故土。一路上,各地百姓夹道相迎,欢呼这位威名远播的将军凯旋。

当时的天下形势已经发生了巨大变化,南宋王朝在蒙元的强大攻势下已是风雨飘摇。郭侃回到故乡华州郑县时,正值蒙古大军准备对南宋发动最后一击。

元世祖至元十六年,郭侃被任命为温州路知州。这个任命让许多人感到意外,一位征战四方的名将,为何会被派到一个偏远的海滨小城?

温州虽然地处东南沿海,却是南宋的重要军事据点。郭侃到任后立即着手整顿地方军务,加强海防建设。

在他的治理下,温州的民生和军事都得到了显著改善。当地百姓纷纷称赞这位从西域归来的将军不仅善战,更懂得治理之道。

就在郭侃为温州的发展忙碌时,南宋王朝在元军的猛烈攻势下终于走到了尽头。崖山海战后,南宋小皇帝被迫投海,八十多年的南宋王朝就此结束。

此时的郭侃已届暮年,他选择了继续留在温州,专心治理地方。与当年驰骋沙场的威风不同,他更多地关注民生,为百姓排忧解难。

在他的治理下,温州成为了元初东南沿海最为稳定的地区之一。当地百姓感念他的功德,为他立祠建庙,世代供奉。

郭侃在温州度过了人生的最后时光,直到去世都未曾离开这片土地。这位曾经横扫中亚、攻破数百城的名将,最终选择了以一个地方官的身份告别人世。

史书记载,郭侃去世时,温州百姓无不哀恸,称他为"郭青天"。这个称号不仅是对他治理能力的肯定,更是对他为官清廉的褒奖。

郭侃的一生经历了从军旅到地方官的转变,从驰骋沙场到治理一方的蜕变。他的故事告诉后人,一个真正的英雄不仅要有开疆拓土的勇气,更要有安邦定国的智慧。

在温州当地,至今仍有许多关于郭侃的传说流传。人们说他虽是一代名将,却能够体察民情,时刻将百姓的安危放在心上。

功勋垂青史千秋 侠影留芳世代传

郭侃去世后,他的事迹在民间广为流传。许多说书人将他的故事编成话本,在茶馆里讲述这位驰骋万里的名将。

元代文人马致远在《汉宫秋》中提到郭侃时,称他为"郭将军"。这个称谓背后,体现了文人对这位军事家的推崇。

到了明朝,郭侃的故事已经成为了军事教材的重要内容。他运用火器的战术被后人反复研究,成为了兵家必修的典范。

嘉靖年间,有位叫徐熙的学者专门撰写了《郭侃传》。这部传记详细记载了郭侃的生平事迹,为后人研究这位名将提供了宝贵的史料。

郭侃的军事思想对后世产生了深远影响。他善于运用新式武器,重视战术创新的做法,成为了明清两代军事改革的重要参考。

到了清代,郭侃的故事开始进入民间文学创作。说书人将他塑造成了一位智勇双全的英雄形象,甚至把他比作《三国演义》中的诸葛亮。

民国时期的历史学家傅振伦在研究元代军事史时,特别关注了郭侃的战例。他认为郭侃的火器战术,代表了中世纪军事技术的重要变革。

金庸在创作《射雕英雄传》时,以郭侃为原型塑造了郭靖这个角色。两人都出身将门,都有过人的军事才能,都以忠义著称。

郭靖这个人物的诞生,让更多人认识了历史上的郭侃。他的故事开始通过武侠小说这种形式,传播得更加广泛。

在现代军事史研究中,郭侃被视为中国古代军事科技发展的重要推动者。他在西征中开创的火器战术,被认为是中国古代火器使用的巅峰之作。

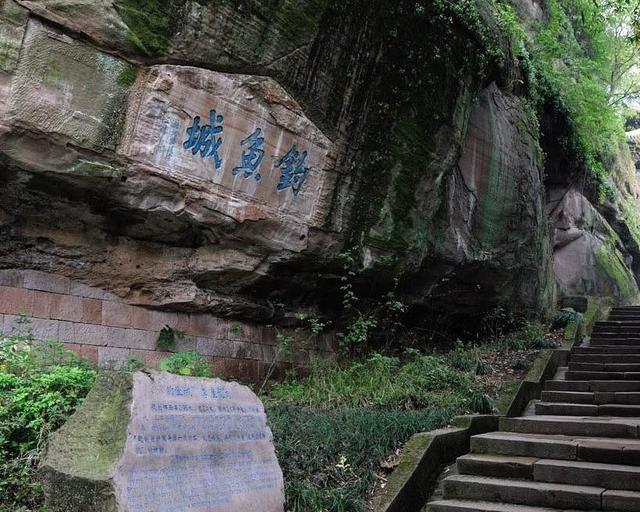

温州当地至今仍保留着许多与郭侃有关的遗迹。当地人建立了郭侃纪念馆,收集整理了大量关于他的史料和传说。

每年清明时节,温州都会举行纪念郭侃的活动。人们不仅缅怀他的军事功绩,更怀念他治理一方的政绩。

郭侃的故事体现了中国传统文化中"文武之道,一张一弛"的理念。他既能在战场上建功立业,又能在地方上造福百姓。

这样的人生轨迹,成为了后世文人津津乐道的范例。他们在诗文中赞颂郭侃,称他为"千古名将"、"一代忠臣"。